有些人觉得,世界是分得很清楚的:

白是白,黑是黑;体面是体面,出格是出格;有钱的是有钱的,搞慈善的是搞慈善的。

但现实总喜欢把这些边界搅个乱七八糟。人设和行为会冲突,动机和方式可能不相符,那么是在乎过程还是只看结果?

今天这个这个故事,说的就是这样一个现实场景:一个“赚快钱”的网红,突然做了件令人无法忽视的事。

故事的主角是这一位👇

Sophie Rain,今年21岁,住在美国佛罗里达,曾在餐厅打工,出身普通家庭,虔诚的基督徒。

用她自己的话说,她小时候家里很穷,一度要靠政府发的食物券维持,冰箱经常是空的,父母常常要在“交房租”和“买菜”之间做选择,所以她清楚知道“没饭吃是什么感觉”。

于是在2023年底,她做起了副业,在某网站注册了账号,开始下海拍片。

说来也是神奇,这妹子的副业异常红火,靠自己的内容创作和平台分成迅速走红,并很快就发展成为了全职。

截止2025年9月,Sophie的账户拥有超过2100万订阅者,总收入已经超过8540万美元(约 6.2 亿元人民币)。

这还只是目前为止。根据其经纪人预测,到今年底,她预计总收入将达到1.1亿美元 ——是的,她不是“年入百万”,她是两年收入一个亿。

这在任何行业里,都绝对是一个惊人的数字。至此,灰姑娘翻身成富婆,财富自由。

有人问,她靠啥火的?

简单总结一下,长相青春又不失风情,内容尺度大却不低俗,此外,深谙流量密码,会讲故事,互动积极、营销精细,是“带人设的女主角”。

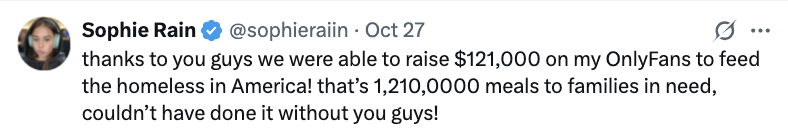

而在今年9月,她又突然整了个大新闻:

宣布要将9月30日这天的所有收入捐出,用于支持美国最大的抗饥饿组织——Feeding America。

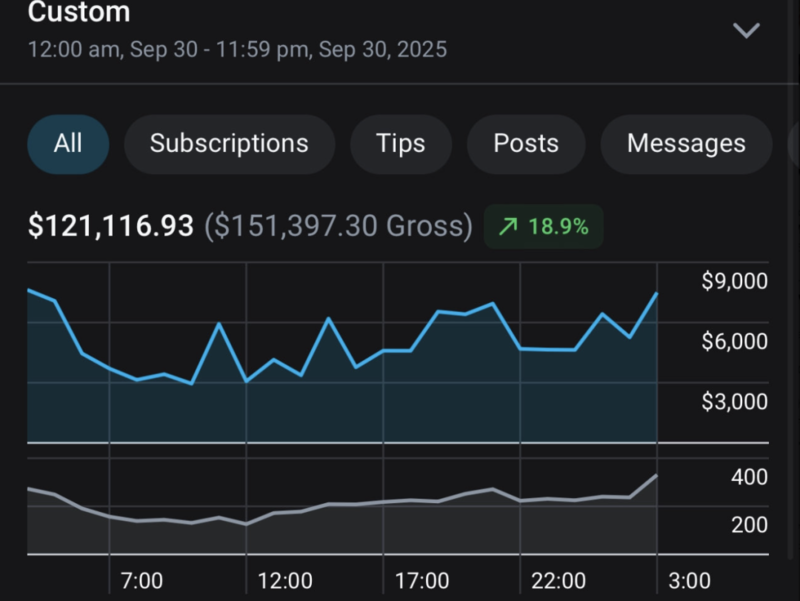

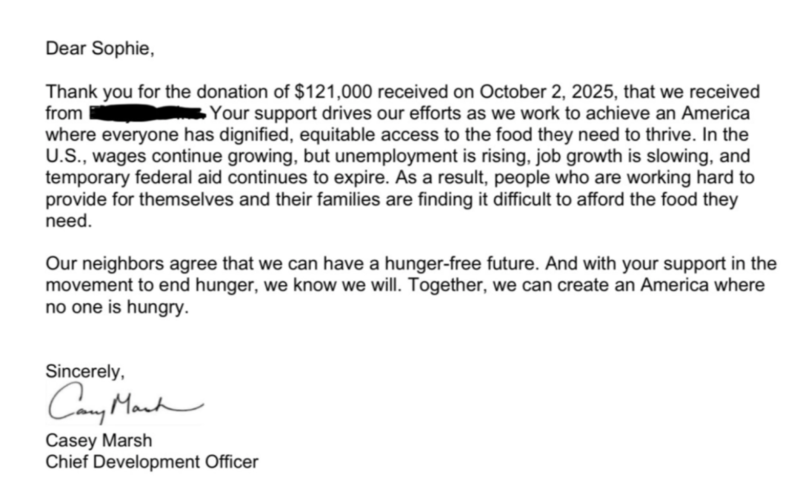

真到了那一天,Sophie也是努力搬砖,丝毫没有懈怠,就这样当天的净收入达到了121,116美元,随后就被全额打进了Feeding America账号。

她甚至给这个慈善活动起了个名字:

#GoonForGood(翻译:边撸边做善事……你品,你细品)

按照官方说法,每1美元大约可以提供10份餐食,那么她这笔钱理论上能提供121万顿饭,直接喂饱超120万个肚子。

对于这次活动的成功,Sophie自己也挺吃惊的,她在接受采访时表示最初只是为了庆祝生日而跟粉丝们开的“玩笑”,说可以为公益而努力,在做他们本来就在做的工作的同时筹集资金,是谁知道当天的收入远远超出了预期。

她的捐款行动一出,网络上一片哗然。有人夸她“用实际行动打脸偏见”,也有人说她“靠不体面的方式搞慈善,是道德洗白”。

Sophie的回应只有一句话:“有人说这很奇怪,有人笑我。但能让120万人吃饱饭,我觉得值。毕竟,别人的眼光不会喂饱任何一个肚子。”

虽然目前Feeding America组织尚未公开确认此事,但她自己在推特上发了截屏,明码标价地公布收入和捐款数额,连捐款回执也晒了出来:

而且,这笔捐款,并不是Sophie第一次做慈善。

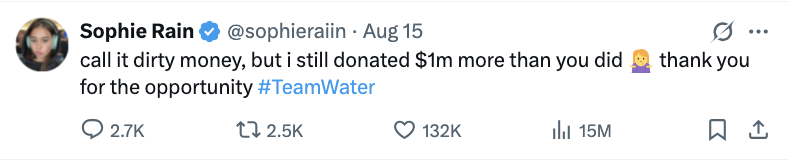

在此之前,2025年8月,她还曾向知名公益网红MrBeast的“净水项目”捐出100万美元,用于非洲干旱地区的清洁水设施建设。

这波操作直接收到了诸如此类的神回复👇

而她本人对此的态度也是一如既往的干脆:

你可以说这是肮脏的钱,但我还是比你多捐了一百万。感谢这个机会。

至于她为什么这么做,从从多个采访来看,她的动机是酱紫的👇

首先,出身贫困,对饥饿有切身体会:“我知道打开冰箱啥也没有是什么感觉。”

其次,希望改变对这个行业的刻板印象:“我们这个行业赚了很多钱,能不能做点真正有用的事?”

最后,完全不在意别人的看法:“别人怎么想我不重要,我关心的是结果。”

那么问题来了,她的家人怎么看她的职业?

答案是——她一开始根本不敢说。

她在接受采访时坦言:“我一开始是瞒着的,毕竟我是从一个虔诚的基督徒家庭出来的。”

结果最后父母知道了,果然,一开始很崩溃。但后来,她鼓起勇气摊牌:

“我告诉他们,这就是我选择的生活方式。你们可以选择支持我,也可以选择不管。但不管怎样,我还是你们的女儿。”

最后,父母接受了,并全力支持她,而现在看起来,Sophie似乎也在用自己的方式给社会回馈。

当然,她的慈善行动获得了一些赞誉,也引来了不少争议,这都是预料之中的事,原因也不难理解:

在许多人眼中,这行就是“低俗”,就是“不体面”,一旦从这个行业出来的人做了好事,就会被质疑动机,“洗白”“炒作”的帽子很容易扣上。

这样的价值观冲突下,就必然有矛盾。有人觉得“不该用这种方式赚钱”,更不能借此“立人设”“搞慈善变流量”。也有人认为,“工作合法、赚钱能力强、愿意捐款,至少在做实事”。

只不过网络时代,身份边界开始变得模糊。一个人既可以是网红,也可以是公益捐助人,“多重身份”的出现就会让很多人不适应。

但无论争议有多大,一个事实是很难否认的:有一笔实打实的捐款,用于解决实打实的饥饿问题,发生了。

就像她说的:“你不需要看起来值得尊敬,才能做出有意义的改变。”

总之,社会复杂,人也复杂。我们也没必要“洗白”她的工作,也不应该“妖魔化”她的行为,更没必要拿这个故事当励志范本。

就事论事,保留判断,就刚刚好。