他半生潦倒,连秀才都不曾考取,终其一生备受歧视,却因为研究声学,成为第一个在国际顶级科技期刊《自然》(Nature)发表论文的中国学者。

不仅如此,中国第一台蒸汽机、第一艘轮船、第一艘军舰、第一所教授科技知识的学校、第一场科学讲座、第一本科技期刊、第一份元素周期表的诞生,都与他息息相关。

他是徐寿。他既是中国传统工匠的谢幕者,也是近代科技知识分子的开路人。他远远走在了闭关锁国、故步自封的晚清时代的前面。

来源:群学书院(sacademy)

作者:群学君

01

1878年夏天,刚刚创刊两年的中国近代最早的科学杂志《格致汇编》第七卷上,发表了一篇题为《考证律吕说》的文章。文章不长,研究的也是非常冷门古代乐律之学。

然而,正是这样一篇毫不起眼的小论文,在近代中国科技史上具有石破天惊的意义,代表了一个半世纪前中国人向西方学习先进科技所能达到的高峰。

中国古代,一向采用弦音和管音相合的方式确定音律,以弦定律,以管定音。然而,现代物理学实践表明,弦的振动和管的振动,有着根本的区别,对于这个问题,悠久的中国古代乐律史却根本无能为力。

一直到1878年,一位年过花甲的中国学者开始注意到这个似乎细枝末节的小问题。他用现代科学试验(尽管很简陋)的方式,否定了延续千年的“管弦结合论”,写成了这篇《考证律吕说》。

不久,这位62岁的学者读到了自己儿子的译作——中国近代声学启蒙著作《声学》(Sound),作者是赫赫有名的物理学家、英国皇家学会会员约翰·丁铎尔(John Tydall)。他惊讶的发现,这本被欧洲物理学界称誉为19世纪声学集大成者的著作,却在管长与音高的问题上,犯了与中国古代音律学者同样的错误。

在英国好友、传教士傅兰雅(John Fryer)的帮助下,这位学者将自己的论文翻译为英文,并誊写了两份,一份寄给丁铎尔教授,用实验数据与他进行商榷,另一份寄给了欧洲最有名望的科学杂志《自然》(Nature)。

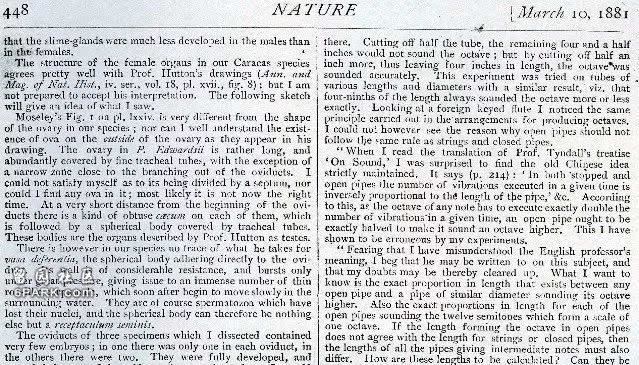

尽管中国的挑战者始终没有等到丁铎尔的回信,但五个月后,《自然》杂志却以《声学在中国》为题,刊发了这篇来自中国的论文。在编者按中,编辑斯通博士写道:

(这篇论文)以真正的现代科学矫正了一项古老的定律,这个鲜为人知的事实的证实,竟是来自那么遥远的(中国),而且是用那么简单的实验手段和那么原始的器具来实现的,这是非常出奇的。

1881年3月10日《自然》杂志

这篇堪称里程碑的论文,只是徐寿一生事业上小小的片段——事实上,他还是中国近代化学启蒙者、近代造船业的奠基人、化学元素周期表的中文定名人;中国第一台蒸汽机、第一艘轮船、第一艘军舰、第一所教授科技知识的学校、第一场科学讲座、第一本科技期刊……都与他有着密不可分关系。而他与子孙五人,一共翻译、撰述了科技著作96部,近八百万字,是中国近代科技文明不倦的“盗火者”。

然而,就是这样一位伟大的科学先驱,在晚清保守教条的文化环境下,因没有科举功名,终其一生被边缘化,始终只能以匠人身份见用。他的一生,代表了近代最优秀的中国知识人开眼看世界的曲折历程。

徐寿生于1818年2月26日,2019年是他诞辰201周年的日子。

徐寿画像

02

徐寿不会知道,就在他出生几个月后,普鲁士王国小城特里尔一个律师家庭里,诞生了另一位日后改变世界的人物——卡尔·马克思。

正所谓时势造英雄,西半球的历史传统和文化环境造就了革命导师马克思,这位百科全书式的思想家,以探求人类社会的规律为己任,在擘画理想社会的蓝图时,不忘向东方投来批判又同情的一瞥。他在东半球的同龄人徐寿则注目西方科技,致力于探求自然世界之规律,成了百科全书式的科技专家。

徐寿出生没落望族之家,五岁丧父,在母亲的督促下,也曾“娴贴括,习举业”,遵循传统士人通过科举求取功名的老路,但是屡次应试,连秀才的功名也没取得,母亲去世后,徐寿自断科举之途,“专究格物致知之学”。

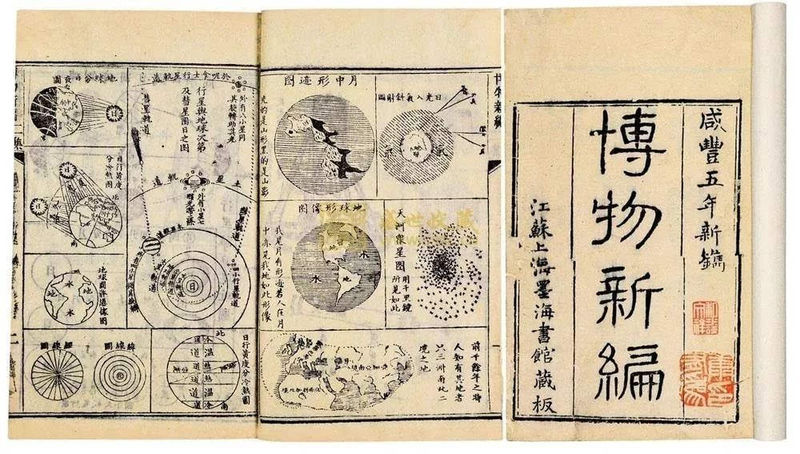

不久,徐寿与志同道合的乡人华蘅芳,在上海读到了墨海书局刊行的英国医生合信著作《博物新编》,这本介绍近代欧洲科学常识的小册子,为他们打开了睁眼看世界的天窗。徐寿用一双巧手,验证了其中许多的科技原理,他把水晶图章磨成三棱镜,用来观察光的折射和分色;甚至常常偷偷跑去西洋人的轮船上,验证《博物新编》中介绍的关于现代蒸汽机的原理。

《博物新编》书影

22岁那年,徐寿写下座右铭:

毋谈无稽之言,

毋谈不经之语,

毋谈星命风水,

这种格物致知、求真务实的态度,已隐约可见近代科技文明的精神底蕴,成为徐寿一身奉行不悖的指针。自此以后,他不求功名利禄与个人闻达,将探求西方先进科技作为毕生追求的事业。

03

1862年,饱受太平天国之乱影响的徐寿,离开家乡无锡,投奔安庆举办内军械所的曾国藩。此时的曾国藩,因为“眼见洋船上下长江,几如无日无之……念(洋人)纵横中原,无以御之,为之忧悸”而常常彻夜难眠”。在曾国藩的支持下,徐寿与次子徐建寅等,完全不假西方人之手,仅以三个月时间造出中国历史上第一台蒸汽机,四年后又造出完全国产的中国第一艘蒸汽船“黄鹄号”。

1868年8月31日,上海《字林西报》报道:“黄鹄号”所用材料“均由徐氏父子之亲自监制,并无外洋模型及外人之助”。

此后,徐寿在上海江南机器制造总局,先后督办造出了中国第一艘和第二艘纯国产军舰“惠吉号”“操江号”,这些成就代表了洋务运动中官办军事工业达到的高峰。

据说同治皇帝曾亲书“天下第一巧匠”厚赐徐寿父子,曾国藩也对徐寿许以厚禄,徐寿也一度备受鼓舞,他曾上述曾国藩,建议朝廷亟办四事:一是开煤炼铁,二是自造大炮,三是操练水师,四是翻译西书,却遭到曾国藩的一一驳斥。

与其说曾国藩不认同徐寿的主张,不如说,在曾国藩这样进士出身的传统士人心中,“万般皆下品,惟有读书高”的理念依旧根深蒂固,在技术层面,他们可以将一个没有任何“科举功名”的工匠委以重任,然而在价值观上,他们却无法打消发自内心的歧视和轻蔑。

直到徐寿去世六年以后的1890年,张之洞创办湖北铁政局时,曾千方百计邀请徐寿的儿子徐建寅出山担任会办。然而,当徐建寅请求张之洞为父亲徐寿立祠,并交国史馆立传,以表彰其贡献时,张却大为不悦——他并不是瞧不起徐寿这个人,而是从内心深处无法给予徐氏的名山事业以足够的体认和尊重。

某种程度上说,徐寿是幸运的——正是在“师夷长技以制夷”的洋务大潮下,他获得必要的财物支持,得以充分施展才能,在中国近代科技发展史留下自己不可磨灭的一笔;但徐寿也是不幸的——以曾国藩、张之洞为代表的洋务大臣,无法脱离自身意识形态与知识结构的根本桎梏,“中体西用”的根本价值观决定了他们对徐寿只以“匠人”视之,无法体察感受徐寿毕生追求中蕴含的文明转型的深刻内涵。

04

1868年,在徐寿的努力和奔走下,江南制造局成立了翻译馆,徐寿自任总管。这是近代中国第一家以翻译和引进西方的科技类书籍为主旨的学术机构。

在徐寿的擘画下,翻译馆高薪聘请了9位外国学者参与其事,负责口译,而徐寿自己,则与徐建寅、华蘅芳等中国学者,负责整理为文字。

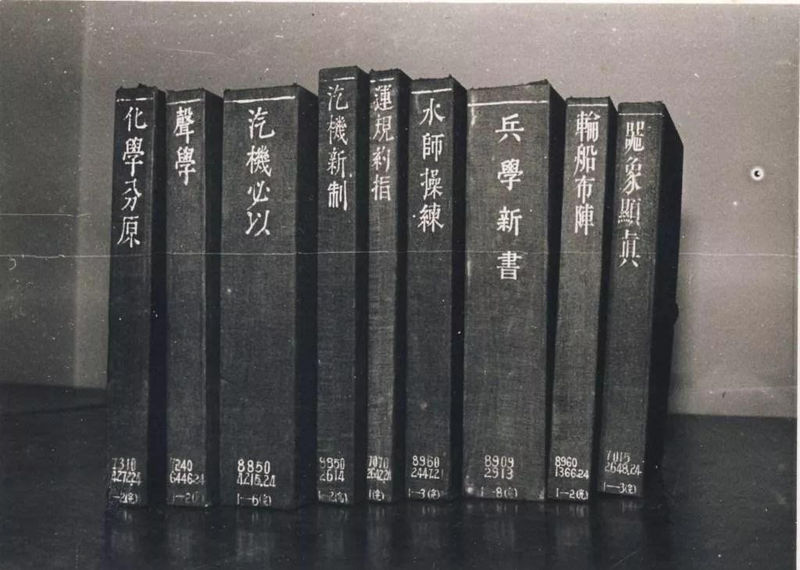

在翻译馆,徐寿共翻译26部西书,共计290万字。加上次子徐建寅、三子徐华封及两个孙辈,徐氏家族译校的西学书籍,几近800万字,这其中,72%是科技著作,11%是兵工著作,徐氏父子也因此被尊为“中国近代科学之父”。

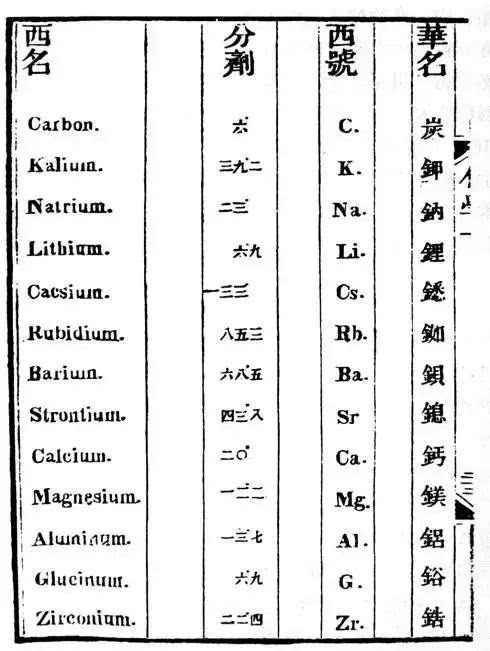

徐寿更是首创了化学元素汉译名的原则。他选择用罗马音的首音(或次音),找到同音字,加上偏旁,用于化学元素的译名。今日中国中学生耳熟能详的元素周期表,也大部分都出自于他的翻译。对比一下日本以片假名直译化学元素的译法,就会对徐寿中西合璧的译法钦佩不已。

到建馆40周年时,翻译馆共译书160种,具体内容,则举凡兵学、工艺、兵制、医学、矿学、农学、化学、交涉、算学、图学、史志、船政、工程、电学、政治、商学、格致、地学、天学、学务、声学、光学等等无所不涉,西方近现代科学技术,正是从这个机构开始,得以在古老的华夏大地扎根。

05

1874年,徐寿与傅兰雅联手创办格致书院,这是中国第一所教授科学技术知识的学校,开设有矿物、电务、测绘、工程、汽机、制造等多门课程。

傅兰雅曾说:“徐先生几乎是集中他的全部精力在募集资金……当他清光绪四年接任司库职务时,书院负债1600两银子,此后,他曾募集7000两银子,用以偿还了全部债务。”

1884年,就在格致书院庆祝了它十岁生日后不久,66岁的徐寿在学校里安详辞世。李鸿章称赞他:“讲究西学,实开吾华风气之先。”

17年后,在父亲身后继续他科技事业的次子徐建寅,在汉阳钢药厂火药实验现场殉职,搜救人员多方搜求,只找回他一条被炸断的大腿。

徐寿一生不求闻达和功名,他的精神最终通过一所学校得以绵延继承。某种程度上,这是个微妙的隐喻。徐寿是中国传统工匠的谢幕者,也是近代科技知识分子的开路人。作为中国近代最早开眼看世界的人物,徐寿的大部分事业,早已被后继者超越,但是在保守、封闭的环境中,他在自己身上,克服了那个时代的局限,这是像他这样的人,无尽光辉的所在。