非常时期,非常信号。

中国三大战略物资储备,齐齐大提速——石油、黄金、粮食,创下历史新高。

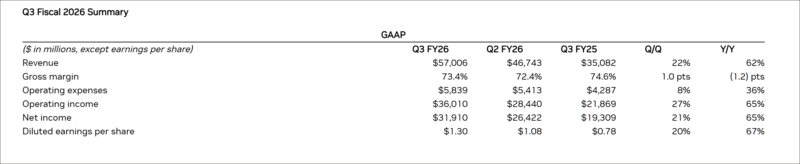

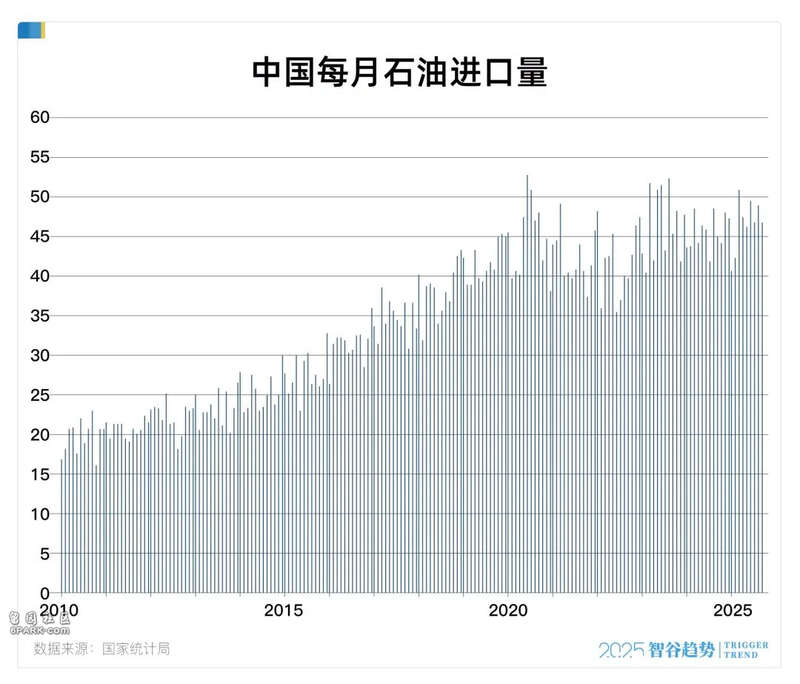

今年前9个月,中国日均石油进口量约1100万桶。有媒体消息称,我们这两年计划建11座储油库,而从06-17年总共才建了9座。

石油储备能力也从12亿桶左右提升至20亿桶,大约相当于6个月的使用量,远超国际上3个月的“安全线”。

黄金更不用说,中国早已成为国际市场的扫货人。法国兴业银行估算,中国今年实际购金规模或高达250吨,占全球央行三分之一,是全球增持黄金最多的央行。

与此同时,我们持续减持美债。截至今年9月,中国持有美债规模仅为7005亿美元,比十年前少了5000多亿美元。

粮食储备同样令人震撼。遍布全国的标准化粮仓,总容量已经超过7.3亿吨。如果全部装满,足够14亿中国人吃上两年多。

从北国边陲到南海之滨,从东部沿海到西部内陆,一座座储备基地拔地而起。

紧锣密鼓,中国重要战略物资的储备规模,正在加速提升,油库、粮仓、金库被不断填满。释放什么信号?

一场或将改变世界的战略布局,正在徐徐展开。

1

种种迹象表明,中国正以前所未有的力度,构筑战略石油储备体系。

2025年1月,《中华人民共和国能源法》正式实施,首次以法律形式明确:“建立健全能源储备体系,统筹政府储备与企业社会责任储备,提升应对突发事件和市场波动的能力。”

这意味着,能源储备不再只是政府和国企的任务,已经上升为全民参与的国家战略。

在这部法律的推动下,中国的储油行动全面提速。

东部舟山群岛依托天然花岗岩洞库群,打造了中国规模最大的原油储备基地;大连作为中俄贸易枢纽和东北重要港口,成为接收俄罗斯陆海双通道原油的战略枢纽;海南洋浦、山东黄岛、陕西延安、甘肃兰州……一个个储备节点如星罗棋布,形成立体化储油网络。

据路透消息,包括中国石化和中国海洋石油在内的国有石油公司将在2025年和2026年期间,在11个地点新增至少1.69亿桶的储油能力。这个规模相当于过去五年的新增储量的总和。

这场囤油行动也选在了绝佳的 “窗口期”,甚至意外地稳住了国际油价。

今年国际油价持续低迷,布伦特原油价格跌至每桶65美元左右,创下五年来的低点,就像商场里的顶级商品打了大折扣,中国顺势 “抄底” 。

据能源研究机构Energy Aspects预测,受近期油价低于每桶70美元的推动,中国的石油储备运动至少会持续到2026年第一季度。

另外,中国还在不断优化石油进口渠道。自今年6月起就暂停了美国原油采购,转而加大进口俄罗斯、伊朗、印度尼西亚、巴西等国的原油。今年9月,中国从印度尼西亚的原油进口量同比增长约73倍,从巴西的进口量也大幅攀升156%。

超大规模的储油行动,带火了大连、舟山、烟台等石化重镇。今年前三季度,这三座城市的GDP增速都超过了6%,远高于全国平均水平(5.2%)。

2

比起囤油,中国在粮食领域的储备扩张更显震撼 —— 占全球不到两成人口的中国,竟手握全球一半以上的主要谷物储备。

美国农业部数据显示,截至2022年上半年,中国玉米、大米、小麦的全球库存占比分别高达 68%、59%、50%,较十年前飙升20 个百分点。

这惊人的储备规模,源于一套全方位的 “增储组合拳”。

几万座巨型筒仓散落在全国各地,守护着海量粮食。全国超7亿吨的标准仓房完好仓容较2014年增长36%,规模堪比石油战略储备基地。

资金层面更是加码发力,2025年粮食储备预算增至1316.6亿元,农业保险补贴达540.5亿元,真金白银的投入为储备保驾护航。

科技也助力,从2022到2025年,中国农业机械化水平从70%提升到85%,数字化仓库的比例达到了80%,基因编辑玉米品种让产量潜力再涨15%,从生产到储存全链条提速。

更重要的是,这一系列行动已被纳入法治轨道。

2024年6月,《粮食安全保障法》开始落地实施,将“饭碗必须端在自己手里”的理念制度化、常态化。

粮食储备的迅猛增长,既是对14亿人饭碗的坚实守护,也是在复杂国际局势中站稳脚跟的战略智慧,与石油储备共同铸就了大国发展的 “定心丸”。

3

在积极增加石油与粮食战略储备的同时,中国也以惊人的速度悄然扩充另一项关键资产——黄金。

11月7日,央行最新数据显示,10月末中国黄金储备约为2304.457吨,较9月末增加约0.93吨,连续第12个月增持。

英国《金融时报》11月14日报道称,分析人士表示,中国未公开的黄金购入量可能是官方数字的10倍以上。

法国兴业银行的分析师根据贸易数据估算,中国今年的黄金总采购量可能高达250吨,占全球央行总需求的三分之一以上。

中国通过多种渠道扩充黄金储备:

一是持续从国际市场进口黄金;

二是开足马力,加大国内黄金开采量,将部分新采黄金纳入储备库;

三是创新性地推动黄金存储国际化,例如吸引柬埔寨等国将新购置的黄金存放于中国。

可见,中国正通过公开与未公开渠道,以远超表面数据的规模迅猛增持黄金。

这既是优化国家储备资产结构的务实之举,更是一场关乎国家经济安全与未来货币格局的深远战略布局。

4

当世界越来越像一艘颠簸的巨轮,穿越惊涛骇浪,中国正悄悄加固三大“压舱石”:石油、粮食、黄金。

这三大战略物资储备正以惊人速度同步扩张,背后是一场深思熟虑的“极端预演”。

我们需要直面大国霸权主义、资源民族主义等潜在危险,以及传染病爆发、极端天气频发、国际航运中断等“黑天鹅”事件,为越来越脆弱的全球供应链提供更多的安全冗余。

烈火见真金。疫情期间,全球供应链几近中断,美洲、欧洲、非洲、东南亚各国都在哄抢粮食,导致当地物价飞涨、民不聊生。我们以定点定量形式把储备粮投到了市场,维系了供需平衡,成功控住了物价。

总之,战略物资储备不怕多,越多越有安全感。

同时,中国积极构建新的战略储备体系,也有利于挣脱美元霸权的枷锁。用人民币买俄罗斯原油、存柬埔寨黄金、签巴西大豆,中国正绕开美元体系,构建一个以自身为核心的资源循环网络。

黄金不说话,却能对冲美元信用风险;粮仓不显眼,却能让饭碗牢牢端在自己手中;地下油库沉默如山,却是能源自主的底气所在。

这三重储备,如同国家的“应急氧气瓶”“能量补给包”和“金融防弹衣”。它们不一定天天用,但一旦危机来临,就能让人稳住呼吸、站稳脚跟、挺直腰杆。

更重要的是,当世界经济的航船在风浪中起伏时,中国成为了一个关键的“平衡者”。

以今年国际油价为例。10月份布伦特原油价格一度跌至每桶65美元,逼近五年低点。在美国对俄罗斯石油公司实施制裁后,市场信心持续低迷。关键时刻,中国的稳定进口成为支撑市场的重要力量。法国兴业银行研究员迈克尔·海格直言:“如果中国真的停止购买,油价可能会迅速跌破50美元。”

这已不是中国第一次扮演“稳定器”的角色。每当价格暴跌时,我们买入;当供应紧张时,我们释放储备——就像大型水库在旱季放水、雨季蓄水,让全球资源市场避免了大起大落。

在非洲,中国的钴矿订单不仅带来了稳定的外汇收入,更帮助安哥拉修建学校、在刚果(金)建设医院。

在拉美,锂矿合作让阿根廷的盐湖矿区焕发新生,为当地创造了上万个就业岗位,配套的道路、电力和供水系统也随之完善。

这哪里只是战略储备,也是为全球经济编织一张联合共生的“安全网”。

十四五规划纲要中,写入了一句话“全面加强练兵备战”。十五五规划建议稿,则强调要“边斗争、边备战、边建设”。兵马未动,粮草先行。积极储备战略物资,未雨绸缪,更是题中之义。

说到底,在这个充满不确定性的时代,无论对国家、企业还是个人,“高筑墙、广积粮”才是最佳生存策略。