10月的巴黎,总有一点出其不意。

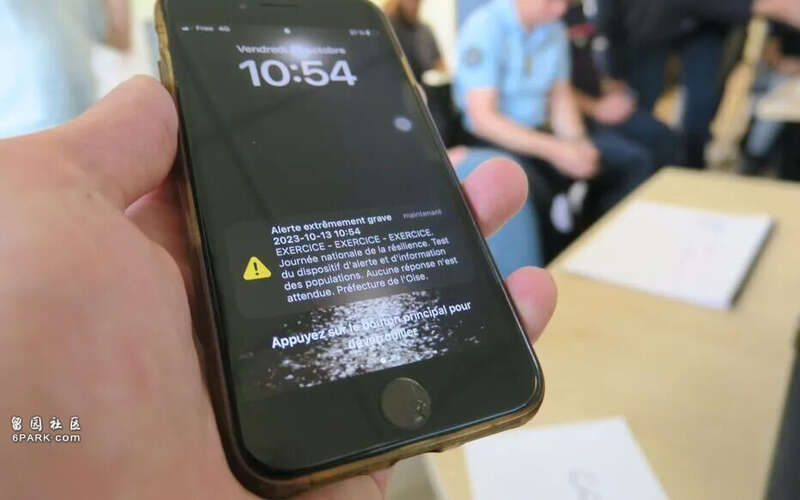

有时是一阵突如其来的冷雨,有时是一场地铁里的拥堵,但这个星期一,让无数法兰西岛的居民困惑抬头的是——他们的手机,突然同时“尖叫”起来。

不是来电,也不是短信提示,而是一种强硬还有点刺耳的警报声,从每一个口袋、包里、办公桌上炸裂开来。无论是静音、振动,还是关着通知的手机,都无法逃脱。

“哔——哔——哔——”

一时间,从La Défense到Boulogne,从Créteil到Saint-Denis,巴黎变成了一个巨大的蜂巢,嗡嗡作响。

“这是什么?恐袭?”有人紧张地问。但无需惊慌,这只是一次政府测试,为了什么?水灾。

没错,这次引发集体惊吓的,不是什么真正的突发事件,而是一场名为“HYDROS 25”的巨型演练。

从10月13日到17日,整个法兰西岛地区的居民都会被拉入一场规模极大的演习——模拟塞纳河暴涨、城市被淹的危机场景。

这次动静之所以大,是因为这是FR-Alert系统 在巴黎的首次“实战”测试。它是法国国家级的紧急警报系统,可以在几秒钟内,让一个地区内所有手机收到同一条警报,即便设备处于静音状态。

也就是说,如果哪天真的有灾难,它会保证所有人绝不错过提醒。

13号上午,La Ferté-Gaucher的居民最先收到测试警报。

15号轮到了Essonne省的Athis-Mons、Juvisy-sur-Orge、Viry-Châtillon等地。

同一时间,Seine-Saint-Denis、Val-de-Marne、甚至巴黎十五区的Beaugrenelle,也都在警报名单之列。

还有Alfortville, Ivry-sur-Seine, Créteil et Orly……不同的区,不同的时段,但接下来几天内,整个法兰西岛都在“预演被淹”。

为避免恐慌,政府特地提醒:不要拨打报警电话,不要传谣,不要慌张。

“Ceci est un test du dispositif FR-ALERT. Aucun geste n’est demandé.”简单明了地说,这只是一项测试,无需采取任何行动。

可是,当你坐在咖啡馆里,突然全场手机同时鸣叫;地铁车厢里响起统一的警报;银行里、学校里、甚至医院里,全都发出相同的声音。

这种“共鸣式警告”,带来的震撼感,绝对不容小觑。

塞纳河常年静静流淌,怎么突然要为洪水做足准备?因为在巴黎,这并不是假设。洪水,其实是这座城市不可避免的宿命。

巴黎的脚下那条时而温柔、时而狂躁的河——塞纳河。它平日安静地绕过卢浮宫,穿过圣母院脚下的桥,像城市的血脉一样流淌。

但在历史上,它也曾以另一种姿态出现:汹涌、破坏、不可驯服。

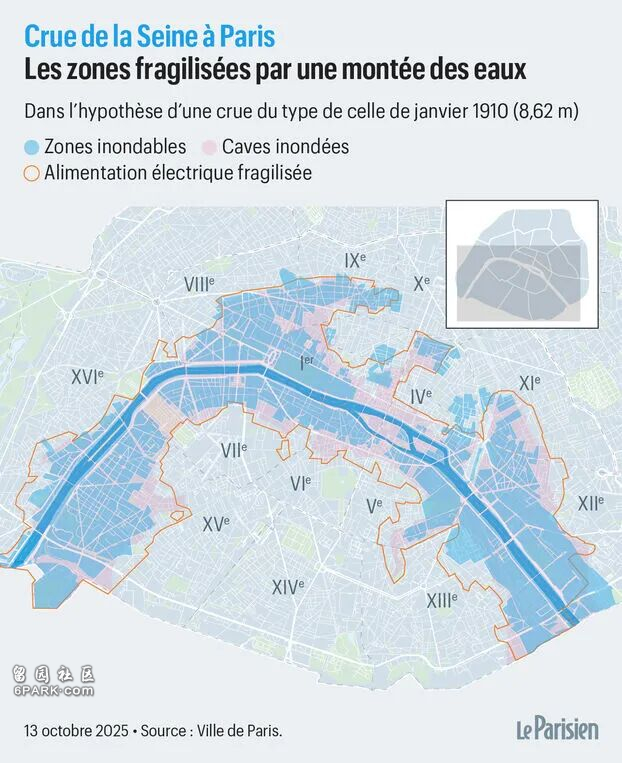

1910年的那场大洪水,塞纳河暴涨到8.62米,足足比地铁站还高出一个人头。

整座城市瘫痪,居民划着小船在街上穿行,地铁停运、电力中断、学校关闭——这是巴黎一次惨痛的记忆。

如今的科学家说,这样的“百年一遇”的洪水,其实随时可能再来一次。虽然所谓的“百年一遇”是指每年发生的概率大约为百分之一,但在这个气候失衡、降雨极端化的时代,未雨绸缪是不可或缺的。

为了让人们意识到问题的严重性,巴黎市政府决定——不如先“演一场真灾难”。

于是,在同一周的10月13日,一场 “模拟塞纳河暴涨” 的演练正式开始。

这不是纸上谈兵,而是彻头彻尾的“沉浸式体验”:街道封锁、假新闻播报、紧急疏散、断电、停水、孩子被消防员从窗口救出……所有细节,都按最坏的剧本来。

那天早上,巴黎市政厅对面的一栋楼成了预设的“灾区”。

救护车灯闪烁,消防员架起云梯,一位10岁的女孩裹着救生毯被抱下来,她叫Maëlle。

“我看到客厅的水开始涨起来,太害怕了,就跑出去,结果撞到了桌角。”她低着头说,声音又轻又稳。

旁边是临时搭建的红十字帐篷,里面坐着几位“被救出”的孩子。

模拟中的时间是2026年3月13日——也就是一年后。

演习“剧本”描绘了灾难场景,身临其境,仿佛灾害已经降临:塞纳河在Austerlitz桥下的水位达到了7.10米,三十万巴黎人被迫撤离,学校停课,地铁瘫痪,电力摇摇欲坠。气象报告还在警告:水位或将超过1910年的纪录。

从Académie du Climat(气候学院)到河畔的危机指挥中心,每一个部门都进入“灾难模式”。

早上八点半,巴黎市的“危机指挥中心”亮灯。一场由消防员、警察、环境专家和红十字会共同参与的“全城会议”拉开序幕。

大屏幕上滚动着一个虚构的新闻频道:“塞纳河继续上涨,居民被迫撤离。”

Louis Bernard,来自危机管理公司Crisotech,是这场演练的“导演”。“我们不是拍电影,而是测试真实反应。”

团队根据教育目标设计场景,从居民撤离、垃圾处理,到博物馆文物保护,都纳入了模拟流程。

9点15分,会议结束,实地演练开始。消防员进场,红十字会支起帐篷,志愿者扮演的“居民”被分批撤出。

有小学生、有老人、有行动不便者。岛上那所Poulletier小学的CM2学生(相当于小学五年级),都被选中当“临时演员”。

“我们练习了用应急包、准备证件、还有带手电。”一个叫Mayar的9岁孩子被消防员从二楼窗户抱下时,睁大眼睛小声说:“太厉害了。”

巴黎副市长Pénélope Komitès直言:“一旦水位超过某个阈值,巴黎将完全无法居住,哪怕你不住在河边。而我们都没有危机意识,必须培养这种‘风险文化’。”

她还提到一个计划——巴黎将在2026年开设 “Resilience Campus(韧性学院)”,让居民免费学习危机应对,比如准备应急背包、如何使用收音机在断电时接收信息、如何正确撤离。

气候越来越反常,谁能保证下次暴雨不会让地铁线变成“地下河”?这堂“灾难课”,或许真能在未来的危机中成为“救命法宝”。

这场为期五天的“洪水周”,其实是一次系统级的“城市压力测试”。政府希望通过FR-Alert的实时测试,检查各部门之间的配合能力,也让居民学会分辨“测试”与“真警报”的区别。

毕竟,当手机同时响起的那一刻,慌乱和误解,往往比洪水更快蔓延。

这次动员了超过100个机构、630000名潜在受灾居民的参与规模,让“防灾”不再只是专家口中的概念,而成为了巴黎人生活中的一次集体体验。

塞纳河依旧安静流淌,阳光洒在水面上,看不出任何危险的迹象。但这一周,巴黎将会“被惊醒”。

或许有人会笑着关掉了那条测试短信,还有人心想“真麻烦”。但只要能让更多人第一次认真地在家里准备“救急包”:护照、药品、现金,还有一台能放电池的小收音机,这就是演练的意义。

让人们在和平的日子里,提前感受危险的轮廓。