每年10月诺贝尔奖陆续揭晓,总会在中国舆论场激起一片涟漪。今年的结果中,有两条信息格外引人关注:在六大奖项中,除文学奖与和平奖外,其他奖项均有美国学者获奖;日本科学家坂口志文和北川进分别获得生理学或医学奖以及化学奖。这不禁让许多人再次发问:为什么今年又没有中国人获奖?为什么日本又能斩获诺奖?诺贝尔奖的评选到底公平吗?

2025年10月6日星期一,瑞典斯德哥尔摩卡罗林斯卡研究所诺贝尔大会现场,屏幕上展示着玛丽·E·布伦考、弗雷德·拉姆斯代尔和坂口志门三位诺贝尔生理学或医学奖得主的照片。(图源:美联社)

这些问题的背后,其实反映出几个基本事实。首先,必须承认,西方国家在基础科学研究方面依然实力雄厚,杰出学者辈出,中国在这方面确实存在差距。日本人连续获奖的现象,可能还会持续一段时间,我们应当保持虚心学习的态度和平和的心态。

日本的情况则较为特殊。近年来获得诺贝尔奖的日本学者,其研究成果大多可追溯至二三十年前。这离不开日本上世纪70至90年代国力上升期的持续投入。尤其值得注意的是,2001年日本政府推出《第二个科学技术基本计划》,明确提出“50年内培养30位诺贝尔奖得主”的目标。进入新世纪以来,日本已有22位科学家获得自然科学类诺奖,这无疑是对其长期科研投入的一种肯定。

当然,我们也不能忽视国际政治环境的影响。在西方对中国崛起心存警惕的背景下,不能完全排除其有意通过奖项分配来平衡国际印象的可能性。

此外,日本也积极推动本国科研成果的国际交流,其中自然也包括与诺贝尔奖委员会的接触。

这就引出了一些值得思考的问题:日本学者屡获诺奖,除了科研实力之外,是否也与其和评委会的沟通有关?更重要的是,这些获奖成果能否真实反映日本当前的科研与产业水平?如果基础研究投入巨大,却在产业竞争上节节败退,这样的发展模式是否可持续?

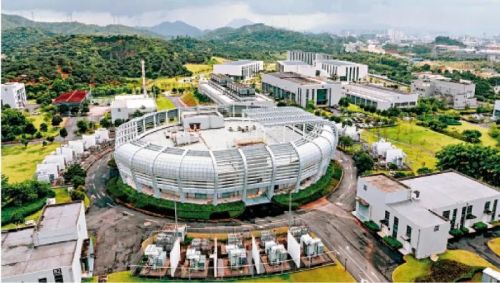

位于东莞松山湖的国家重大科技基础设施,中国散裂中子源。(图源:中新社)

诺贝尔奖是对过去科研成果的认可,其中难以完全排除人为因素。近年来诺贝尔奖的非科技类奖项争议越来越大,和平奖与文学奖的名声已经臭了。

相比之下,物理、化学及生理学或医学奖仍保持着较高的声誉,这也是诺贝尔奖最后的“底牌”。但基础理论研究的价值,不应是少数权威的意见决定的,最终还是要体现在推动生产力发展上。如果研究成果离实际应用越来越远,那么诺贝尔科学奖的声誉也将面临挑战。

2022年12月10日在瑞典斯德哥尔摩举行的诺贝尔奖颁奖典礼。(图源:美联社)

中国人无需过度焦虑,对诺贝尔奖不必过分看重。这个奖项本质上是西方主导的评价体系的一部分,必然服务于西方的战略利益。而中国与西方在战略利益上存在冲突,这就决定了中国在这个体系中的地位难以快速提升。如果未来在某些关键领域,中国能够形成压倒性优势,那比任何奖项都更具说服力。正如成吉思汗强大时,又何须在意其他汗国的评价?

对中国而言,最重要的是脚踏实地做好自己的事,推动产业、科技、军事、社会制度和人民生活水平的全面进步。我们只需坚定走好自己的路,稳步向前,至于他人的评价,不妨任其自然。