内容提要:

最近十几年,欧美之间的经济实力发生了巨大的逆转。美国的经济规模持续13年领先于欧盟,且领先幅度越来越大。这十几年来,欧洲的监管文化造成了经济的恶性循环。相比之下,美国坚持创新优先,减少监管。这不仅仅是经济数据的逆转,更是制度经济学精髓的生动验证——制度设计决定了经济增长的路径。对于中国,这一教训尤为深刻:如果行政机构过度扩张、监管趋严经济增长将面临严峻挑战。中国应优化制度以激发创新活力,避免重蹈欧洲覆辙。

一、最近十几年,欧美之间的经济实力发生了巨大的逆转。

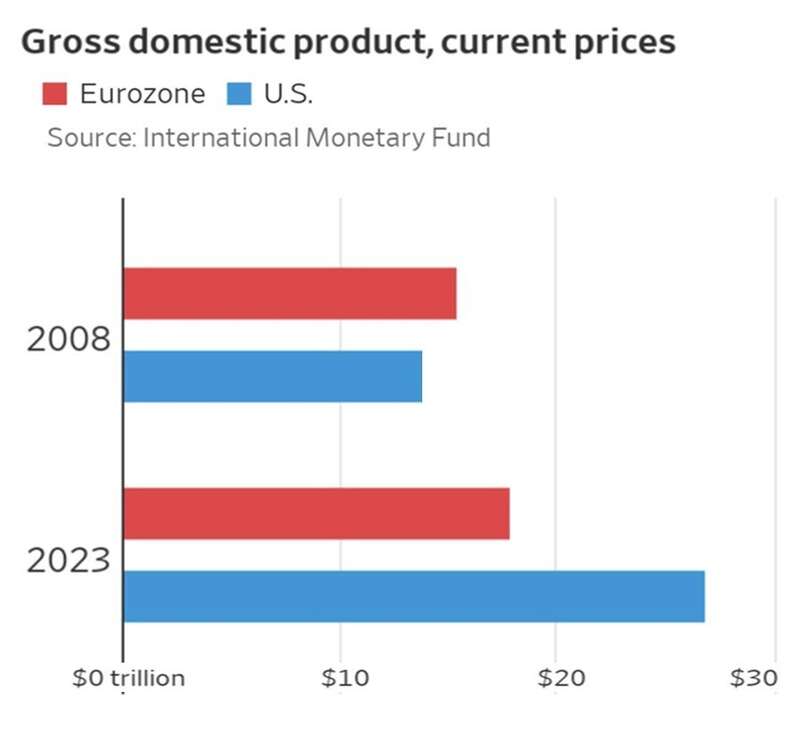

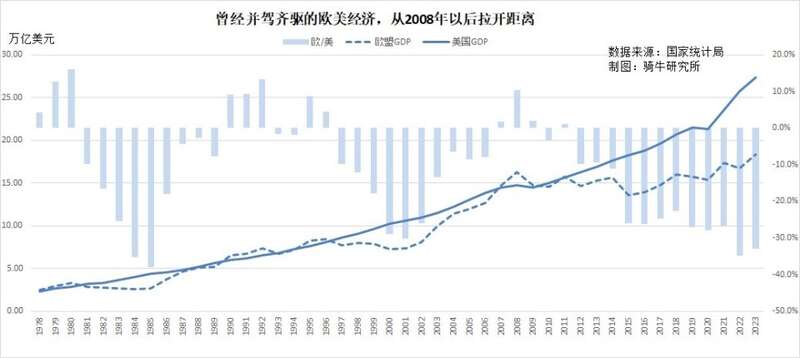

历史总是充满变数与惊喜。回溯过去,欧美经济曾长期并驾齐驱,甚至在某些时期,欧盟凭借其庞大的单一市场和稳定的货币体系,展现出明显的优势。尤其是2008年全球金融危机爆发之际,欧盟的整体经济表现一度优于美国。那一年,欧盟的GDP总量高达16.76万亿美元,而美国的仅为14.77万亿美元,前者领先后者约13.5%。这一差距源于欧盟内部的财政刺激政策和欧元区的相对稳定,当时许多观察家甚至预测,欧盟将凭借其人口红利和一体化进程,成为全球经济的新引擎。

然而,仅仅16年后的今天,局面已彻底颠倒。美国经济规模不仅超越了整个欧盟的总和,而且领先幅度还在持续拉大。这种逆转并非偶然,而是多重因素长期积累的结果。要理解这一转变,我们不妨回顾欧盟和美国经济规模的历史数据。这些数据如同一面镜子,清晰映照出制度与政策的深远影响。

早在20世纪80年代之前,欧盟的经济规模常常领先美国。那时,西欧国家正从二战后的重建中迅速崛起,受益于马歇尔计划的援助和欧盟前身的欧洲煤钢共同体框架,德国、法国等核心成员国的工业基础雄厚。

1980年,欧盟GDP约为美国的1.2倍。随后,从1981年至1989年,美国凭借里根政府的供给侧改革和科技革命,实现了反超。1990年至1996年,欧盟又通过单一市场法案的实施,重获领先优势。进入21世纪初,1997年至2006年,美国的互联网泡沫破灭后短暂低迷,欧盟再度追赶,并在2007年至2011年短暂领先——这得益于欧元区扩张和房地产市场的繁荣。

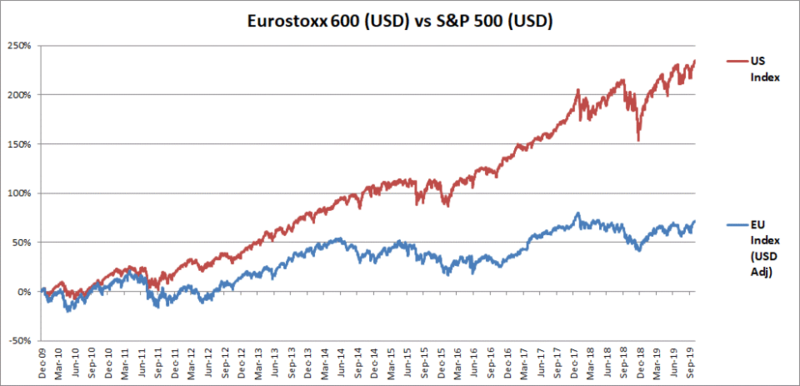

但从2012年开始,一切发生了质的变化。美国经济增长率持续高于欧盟,形成了一种不可逆转的领先态势。2011年,欧盟GDP为15.77万亿美元,美国为15.6万亿美元,前者仅领先1.1%。转年,欧盟受欧债危机拖累,GDP下滑至14.64万亿美元,而美国则反弹至16.25万亿美元,领先幅度瞬间扩大至11%。这一趋势在后续几年中愈演愈烈。到2015年,美国GDP已攀升至18.3万亿美元,欧盟仅为13.55万亿美元,领先幅度达到35%。进入2020年代,尽管新冠疫情全球肆虐,美国凭借快速的财政刺激和科技产业的韧性,GDP在2023年达到27.36万亿美元,而欧盟则停滞在18.35万亿美元,领先幅度高达49.1%。

这些数字并非孤立的存在。它们背后是结构性分化的体现:美国在科技、金融和服务业领域的爆发式增长,与欧盟在传统制造业和能源转型中的踟蹰形成鲜明对比。美联储的灵活货币政策、硅谷的创新生态,以及对全球人才的开放吸引,进一步放大了这一差距。

反观欧盟,内部的分裂(如英国脱欧)和外部的贸易摩擦,加剧了其疲软。总之,这一逆转提醒我们,经济领先并非永恒,制度的选择往往决定了一个经济体的命运。

二、美国的经济规模持续13年领先于欧盟,且领先幅度越来越大,这十几年来到底发生了什么?

那么,这十几年来到底发生了什么?为什么美国能从追赶者一跃成为绝对领先者,而欧盟却陷入长期低迷?答案在于两者截然不同的发展路径:欧洲选择了“社会安全”优先,而美国则坚定地押注“创新驱动”。这种选择渗透到经济生活的方方面面,从劳动市场到企业监管,从环境保护到社会公平,形成了两种迥异的制度生态。

欧洲的路径可以概括为“安全网优先”。在过去十年,欧盟加强了对市场的行政干预,以追求更高的社会公平和可持续性。例如,在劳动工资领域,欧盟推行严格的解雇保护法,许多国家规定雇主难以随意解雇员工,这虽保障了劳动者的权益,却大大提高了企业的用工成本。在社会保障方面,高额的社保税率——如法国超过45%、德国约40%——虽提供了全面的医疗和养老体系,却挤压了企业的利润空间,导致中小企业难以生存。环保和绿色目标更是欧盟的“紧箍咒”:欧盟的“绿色协议”要求企业大幅减排碳排放,涉及巨额合规投资,而违规罚款可高达营业额的10%。

结果,企业竞争力逐步削弱,投资意愿低迷,经济增长陷入泥潭。

与之形成鲜明对比的是,美国的“创新优先”策略。美国对企业的干预始终保持克制,这源于其根深蒂固的自由市场理念。从劳动市场看,美国的“雇佣自由”原则允许企业灵活调整劳动力,平均解雇成本仅为欧盟的1/3,这吸引了无数初创企业落户硅谷。在环境保护方面,美国虽有环保署的监管,但远不如欧盟严苛。在社会保障和多元化领域,美国虽有进步,但整体上落后于欧洲,更多地将资源倾斜向经济增长。这使得美国成为全球资本的“磁石”:过去十年,外国直接投资中,美国占比超过30%,而欧盟仅为20%。

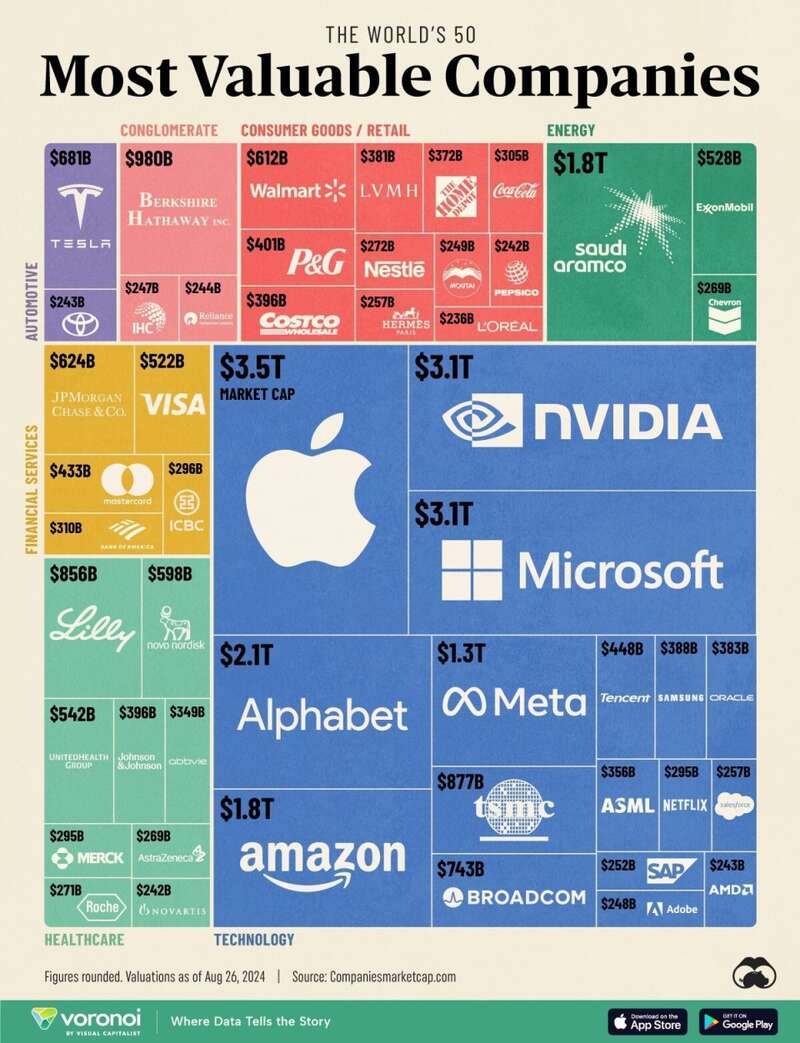

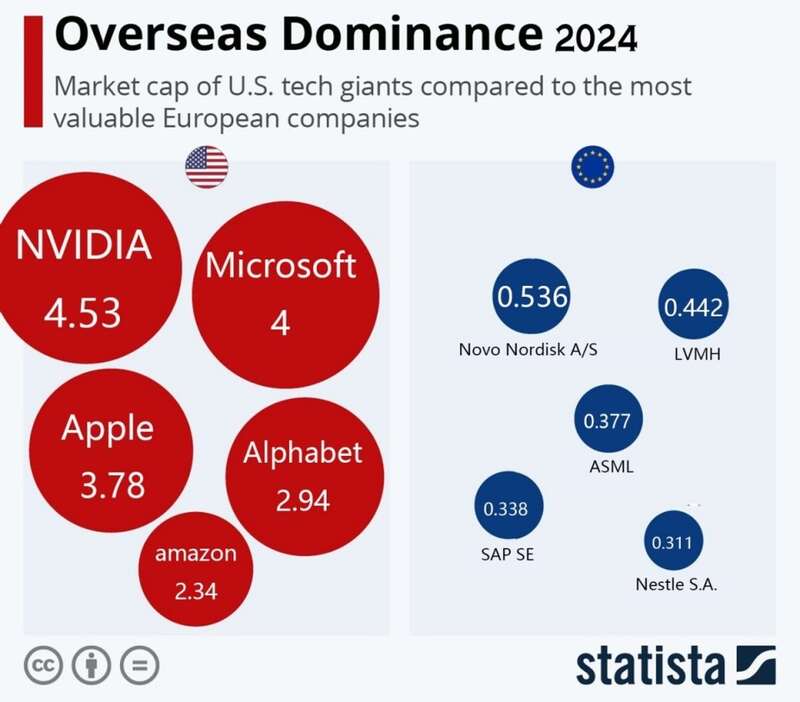

这种差异直接体现在企业成就上。美国诞生了全球最有价值的90%公司,而欧盟在2024年全球前十大市值公司榜单上竟为零。看看数据:英伟达、微软、苹果、谷歌、亚马逊和这五大美国科技巨头的市值2024年合计高达17.59万亿美元,是欧洲五大上市公司总市值的8.6倍。这些巨头不仅主导了AI、云计算和电商等领域,还通过生态系统锁定全球市场。

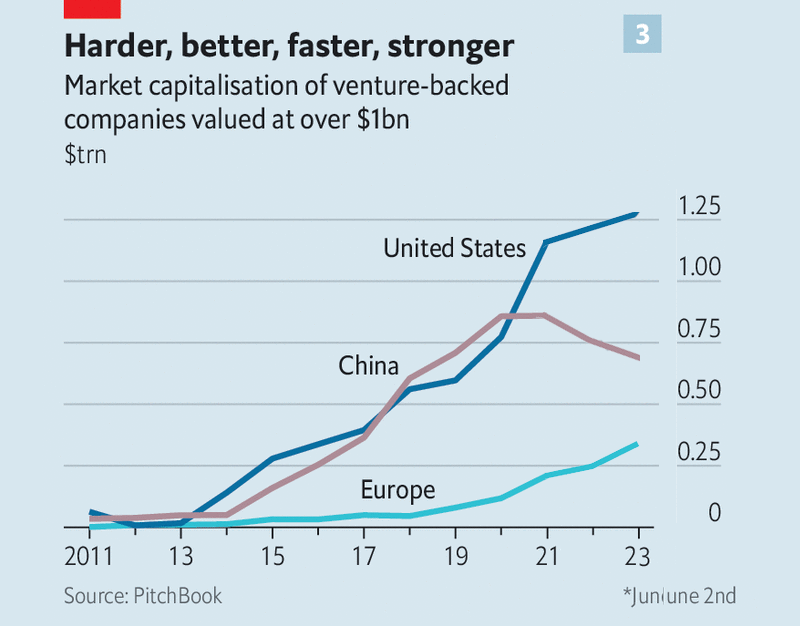

企业的规模直接决定了竞争力。在这场全球角逐中,欧洲无疑处于下风。更严峻的是人才外流:过去五年,欧盟科技人才净流出率高达15%,其中90%流向美国。欧洲工程师的平均薪资仅为美国的一半。而启动资金方面,美国风险投资规模是欧盟的5倍。这导致欧洲企业家面临艰难抉择:要么赴美追逐高薪和机会,要么转战东南亚的低成本环境。

为什么欧洲的企业竞争力日益弱化?根源在于本土环境的“主场劣势”。欧洲的创业文化深受严苛劳动法、高社保税和社会质疑的影响。百年前马克思的《资本论》虽旨在批判剥削,却在欧洲演变为对企业家的普遍敌视。“企业家=剥削者”的叙事在大街上司空见惯,许多科技创始人甚至在本地聚会上被讽为“资本主义寄生虫”。这与硅谷的氛围天差地别。贾跃亭的乐视帝国崩塌后,在美国仍能获得投资支持,继续FF电动车梦想,这正是美国宽容文化的写照。

三、欧洲的监管文化造成了经济的恶性循环。

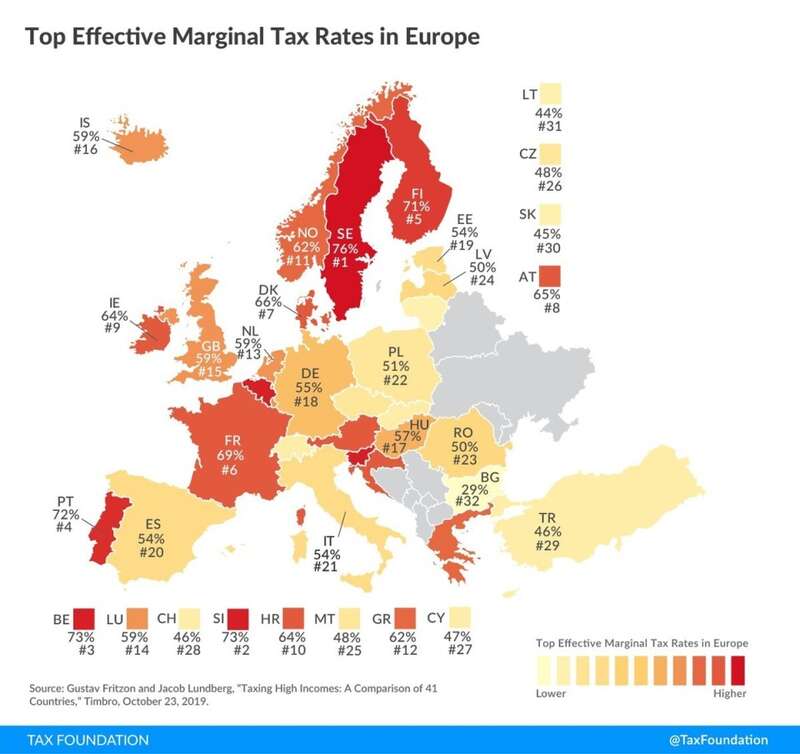

不仅在边际税率上欧洲远高于美国,欧洲的监管文化已成经济发展的“癌症”,越来越多的企业家公开抱怨,这种“监管瘾”和反商业氛围根深蒂固。

一位法国初创创始人曾在X平台上直言:“我爱欧洲,但无法在这里筑梦。体制不允许。”

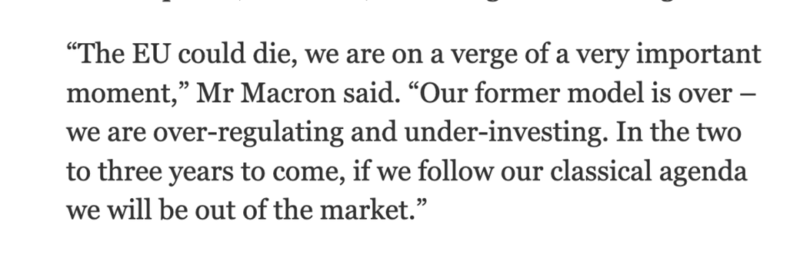

就连法国总统马克龙也罕见承认这一危机。在2023年达沃斯论坛上,他将欧盟与美国、中国市场对比时警告:“欧盟可能会死,我们正处关键时刻。旧模式已终结,我们监管过度、投资不足。若继续传统议程,两三年内我们将退出历史舞台。”

反创新思维正悄然扼杀欧洲活力。以埃隆·马斯克的特斯拉柏林超级工厂为例:2020年项目启动时,当地环保团体和社区抗议声浪高涨,高呼“拒绝技术殖民主义”。监管障碍层出不穷:从环境评估到劳工咨询,延误数月,差点导致项目取消。小企业则每日上演类似悲剧:一家荷兰AI初创因数据合规罚款而倒闭,一家德国生物科技公司因社保税破产。监管如雪球,越滚越大,形成恶性循环:

人才离开:高薪机会在美国,90%的欧盟科技人才选择出走,导致本土创新人才荒。

公司避免投资:风险高、回报低,风险投资流向硅谷,欧洲初创融资仅为美国的1/5。

创新消亡:合规成本吞噬R&D预算,专利申请率落后美国30%。

经济停滞:GDP增长率徘徊在1%以下,失业率居高不下。

更多监管随之而来:为应对危机,欧盟推出更多法案,如2024年的AI法案,进一步束缚企业。

数字残酷无情:欧洲技术人员薪资比美国低50%,启动资金差距5倍。科技成功寥寥:Spotify虽瑞典出身,却纽约运营;Klarna的 Klarna主要在美国扩张;ARM落入NVIDIA囊中。

造成此局面的主因显而易见:欧洲纠结AI伦理时,美国特朗普政府取消AI监管;欧洲严管加密货币,美国孕育Coinbase等创新;欧洲补贴老工业,美国催生新能源巨头。

这一循环让欧洲从“创新摇篮”沦为“工业革命博物馆”,“欧洲越来越穷”的自嘲在网络流传。

四、欧洲与美国这十几年经济规模的肉眼可见的差距,再一次验证了制度经济学的精髓,值得我们警醒。

欧美差距的拉大,再次印证制度经济学的核心:制度设计决定了资源配置效率和增长潜力。美国胜出,非因国民更聪慧,而是其系统青睐“建设者”——宽松监管、宽容失败、低税环境,激发企业家精神。欧洲则成“博物馆”:精于守护遗产(如文艺复兴古迹),却拙于铸就未来。除非欧盟大刀阔斧削减监管、拥抱冒险、降低创新税费,差距只会雪上加霜。

这一教训对中国尤为警醒。虽然自1980年改革开放以来,我们借助国企改革、简政放权、引进外资、增加债务、持续投资等策略,取得了经济持续的高速增长,但由于改革开放出现回卷,行政机构日趋庞大,产业政策越来越多,企业监管越来越严,创业失败司法追责日趋严苛,民营企业家负面评价增多。与此同时,GDP增长承压:从双位数滑至5%左右,外资从净流入到净流出,民营投资下降。若不警惕,恐步欧洲后尘。