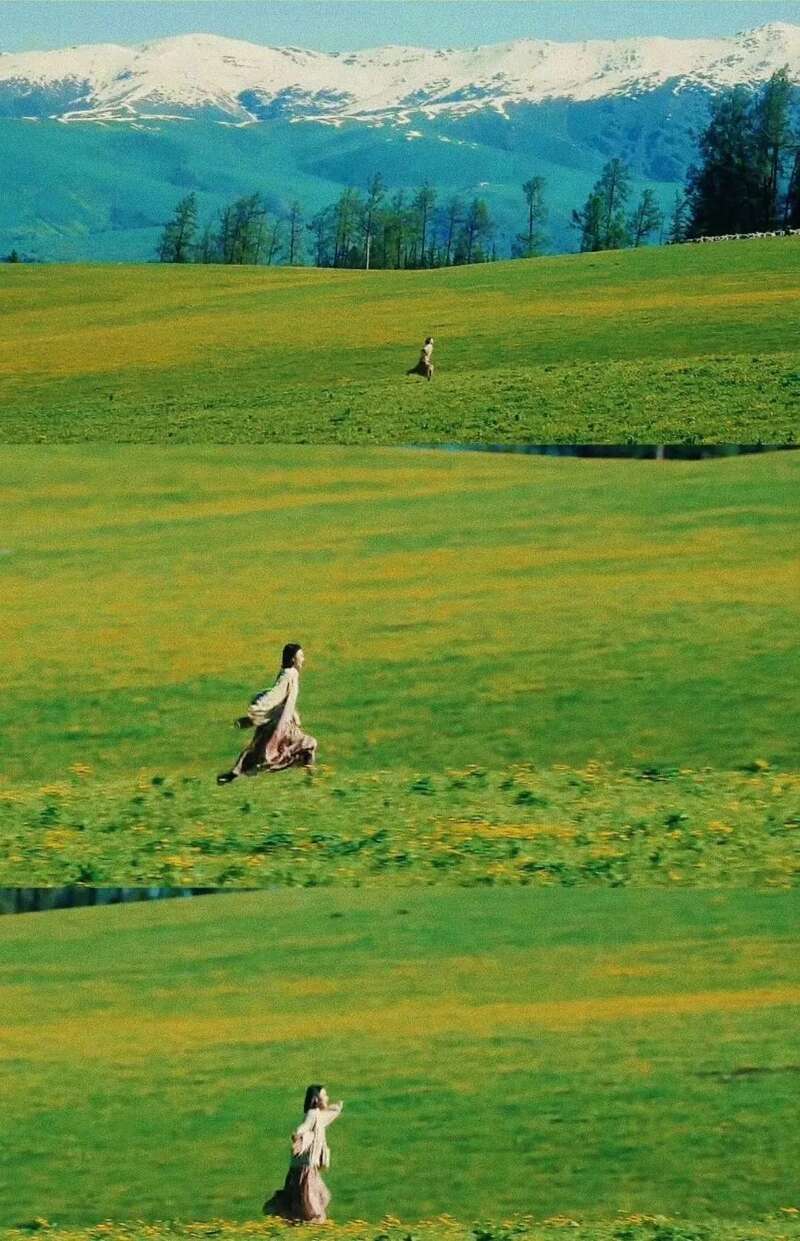

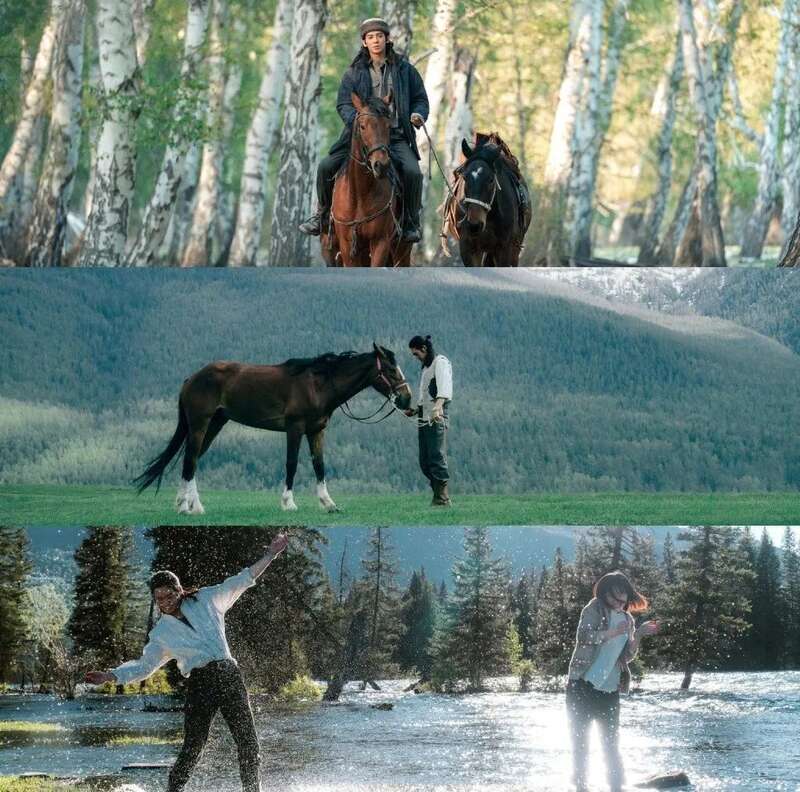

剧集《我的阿勒泰》收官,豆瓣打出8.8高分,热度依旧一路飙升。

无数观众直呼治愈,也有不少人关注到了《我的阿勒泰》的原著作家李娟:究竟是怎样的人,写出这样治愈的作品?

她笔下的阿勒泰又为何有如此魔力,让人心生向往?

十多年前,李娟开始记录在阿勒泰的四季。

看书、织毛衣、染衣服、铲雪、做饭、喂鸡喂鸭喂兔子、喂猫喂狗、生炉子、砸煤、睡觉、写字。

一共十项内容,填充了那个冬天的全部生活。

如今,李娟在新疆半隐居,在她的公号中的日常是:

遛猫、做手工、自驾游、看书。

在李娟的文字和现状中,我们可以看到她没有打工人的「班味」。

社会规训在她身上也没有留下什么痕迹,她就像一个大自然的孩子一样自由而松弛。

前些天,看了李娟的直播对谈,她坐在雪山脚下的草场。

从日暮到黄昏,李娟坐在那里,如童话里的公主。

一两匹骏马和狗狗不时地闯入镜头画面。

好一幅田园牧歌!

然而,李娟的治愈,不只阿勒泰的雪山和草原。

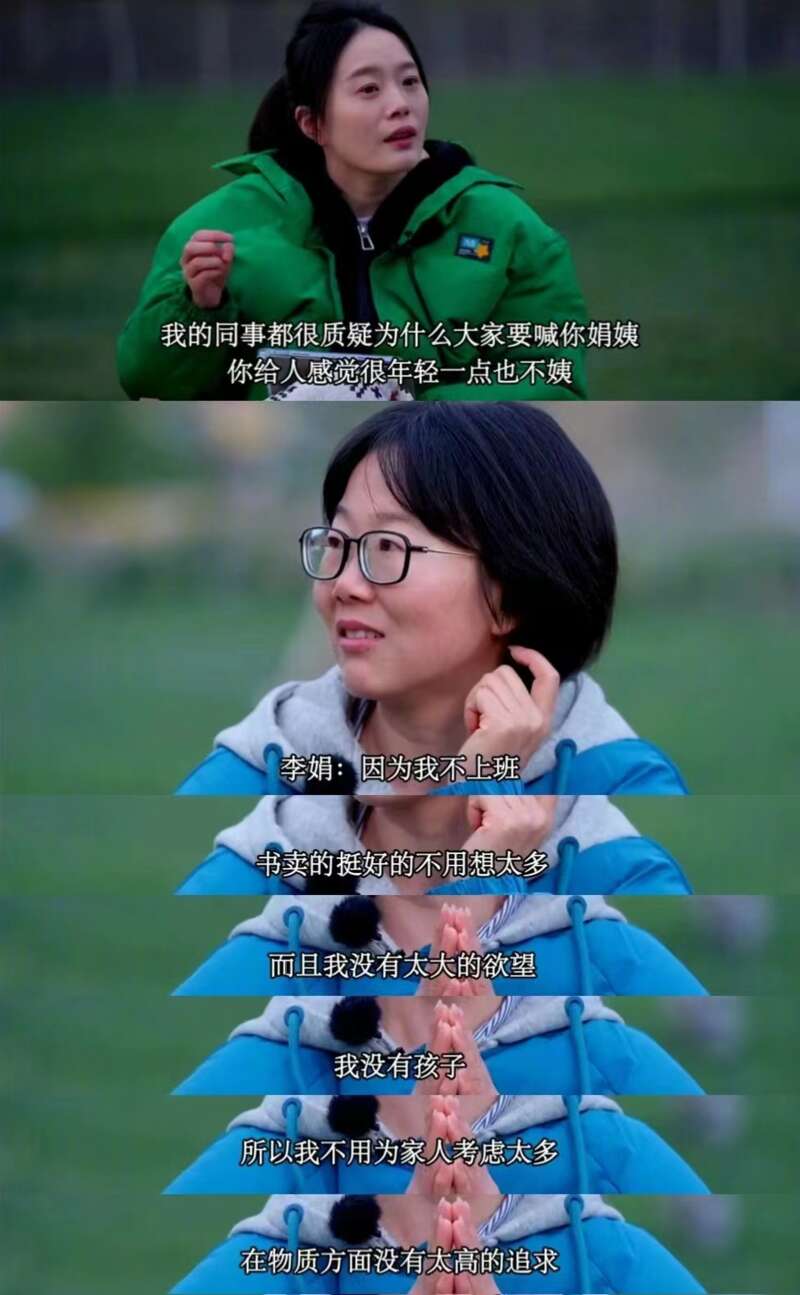

主持人羡慕地问:为什么45岁看起来这么年轻?

李娟极为坦诚:「因为我不上班。」

好简洁有力的一句话。

她补充道:「我一个人,没有孩子,也没有很多家务活,书卖得好,也不用维持交际网。」

此话一出,直播的点赞量开始狂飙。

没有「班味」,也没有「妈味」,这状态哪一个打工人不想要。

犀利的网友总结出李娟是「跳出三贷陷阱,不在五险之中」。

另一个默契的网友立刻附上什么是「三贷五险」:

三贷:车贷,房贷,传宗接代;

五险:工作压力风险,婚姻风险,家庭矛盾纠纷险,生育风险,社交风险。

你说,李娟这样的生活状态,当代打工人谁不羡慕。

如果有人说「不生孩子的女人是不完整的」,就把他叉出去。

李娟没有很多人焦虑的婚育问题,虽然她也曾被催婚。

她曾写过,「我妈天天骂我不结婚不生孩子,然后又天天骂我家狗招蜂引蝶,一年到头生不完的仔,我家没有一个让她满意的。」

她母亲的催婚是东亚母亲们的一个模版,东亚母亲不管自己幸不幸福,总想把女儿拉进那个旧秩序。

东亚母亲们几乎统一话术:你是女孩子,你耽误不起,年龄大了没人要。

但是李娟在婚育上是松弛的,在面对年龄增长时也坦然接纳。

大家都喜欢她的年轻感,但她不喜欢被用「少女感」来夸她。

「少女化」真是一件可怕的事情,执着于自己的青春和容貌。

所以我希望自己是一个姨,是一个年长的人,是一个能够正常的面对衰老的人。

李娟的这种松弛,也体现在行动上,经常来一场「说走就走」的旅行。

去年五月,她灵机一动,一个人自驾去海南。

这个决定很仓促,因为当时她的肩疼还没好。但李娟却认为:

肩膀在哪都会疼,还不如在路上呢。

她的这种肆意,很像《我的阿勒泰》里的张凤侠,「床榻了,也不影响我睡觉。」

面对很多人对李娟的滤镜,她非常诚实地说,她的松弛是在有了不错的生活保障后体现出来的,并非与生俱来。

事实上,李娟拿到的人生剧本里,早年有很多磨难和苦涩。

李娟童年时期长期辗转新疆、四川两地。

五岁之前,她连话都说不利索,因此常被人嘲笑。

在高三下学期,她就退学了。

退学的导火索是:有一天英语考试,上课铃已经响了,她发现小抄找不到。她很害怕,赶紧回到宿舍,然后把行李一卷,直接就离开了。

铺盖一卷回家了,我看到这个有点吓一跳。小说中才有的情节,现实中她竟然是真的做过。

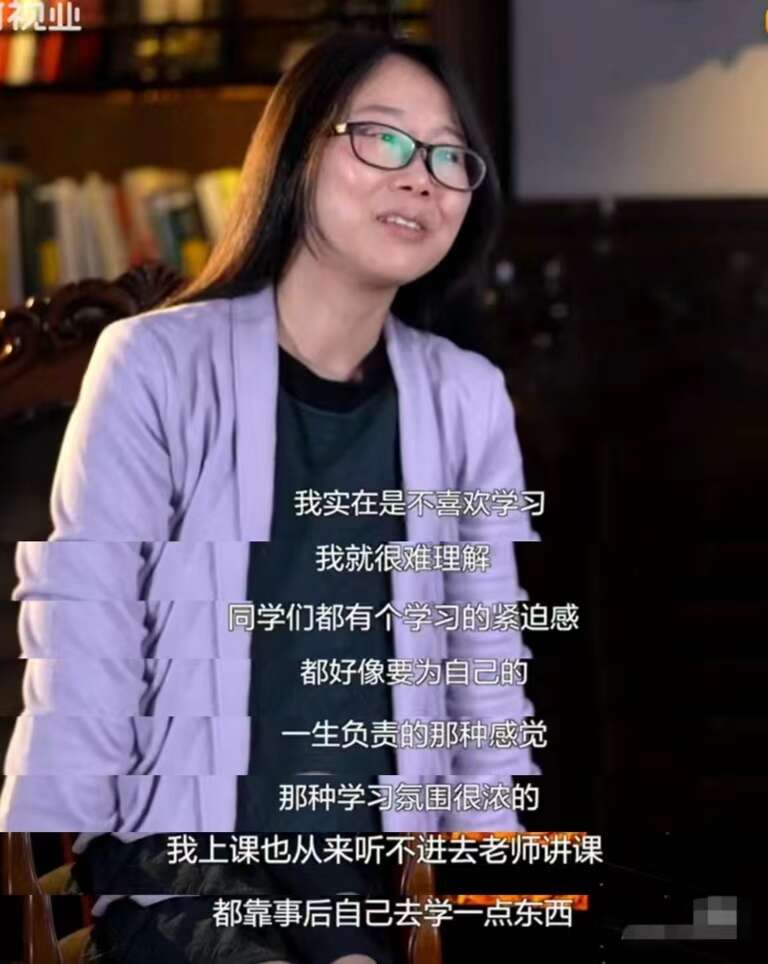

李娟退学的原因大致有两个:

一是她觉得自己不太适合校园生活,也不喜欢集体生活。

而且她也不喜欢学习,很难理解其他同学没日没夜的卷,就为了「考大学」这件事。

第二个原因是金钱。读高中时,李娟家里经济窘迫。

学校要交90块钱的阅卷费,李娟的妈妈让她去和老师说缓一段时间再交,她一下就崩溃了。于是果断离开了学校。

总之,她认为上学太耽误写作了。

离开学校后,她跟着母亲开裁缝店。

后来又去了乌鲁木齐当流水线上的女工、超市的推销员。

一边工作赚钱,一边写作。坚持给编辑部投稿,被拒绝,再接着写。

生活是她写作的养料,她把裁缝店写进了她的散文,就叫《我们的裁缝店》。

为了赚钱,李娟又跟着母亲辗转到了阿勒泰深山,开了一间流动的杂货铺。

在那里,她们做着牧民的小生意。

颠沛流离,很受罪,但李娟和母亲高高兴兴去了,只要挣钱什么苦都能吃。

李娟有过一个家暴的继父。

母亲当时是单身,有两个叔叔表白。李娟很单纯,对其中一个叔叔的家中书架上摆满了书加了很多滤镜,母亲参考了李娟的意见。

万万没想到,这次把母亲和李娟都推入了火坑。

那位继父在婚后原形毕露,酗酒、家暴,对当时还是孩子的李娟也动辄打骂。

母亲应付生活已经精疲力尽,无法顾及李娟的感受,也只能简单粗暴。

这段充满暴力和痛苦的关系,足足忍受了八年,母亲离婚。

李娟也终于解脱。

而她和母亲的关系,和很多东亚母女一样,是复杂和纠缠的。

李娟:

我妈这人,交个朋友还是蛮不错的。做母女,实在艰难,若我们是夫妻,早离婚几百次了。

李娟永远无法成为一个让母亲满意的孩子。

她们努力维持表面上的和平,却隔三差五爆发一次战争。

甚至李娟财务自由了,母女两人依旧为各种事争吵,长时间冷战,有时还想断绝关系。

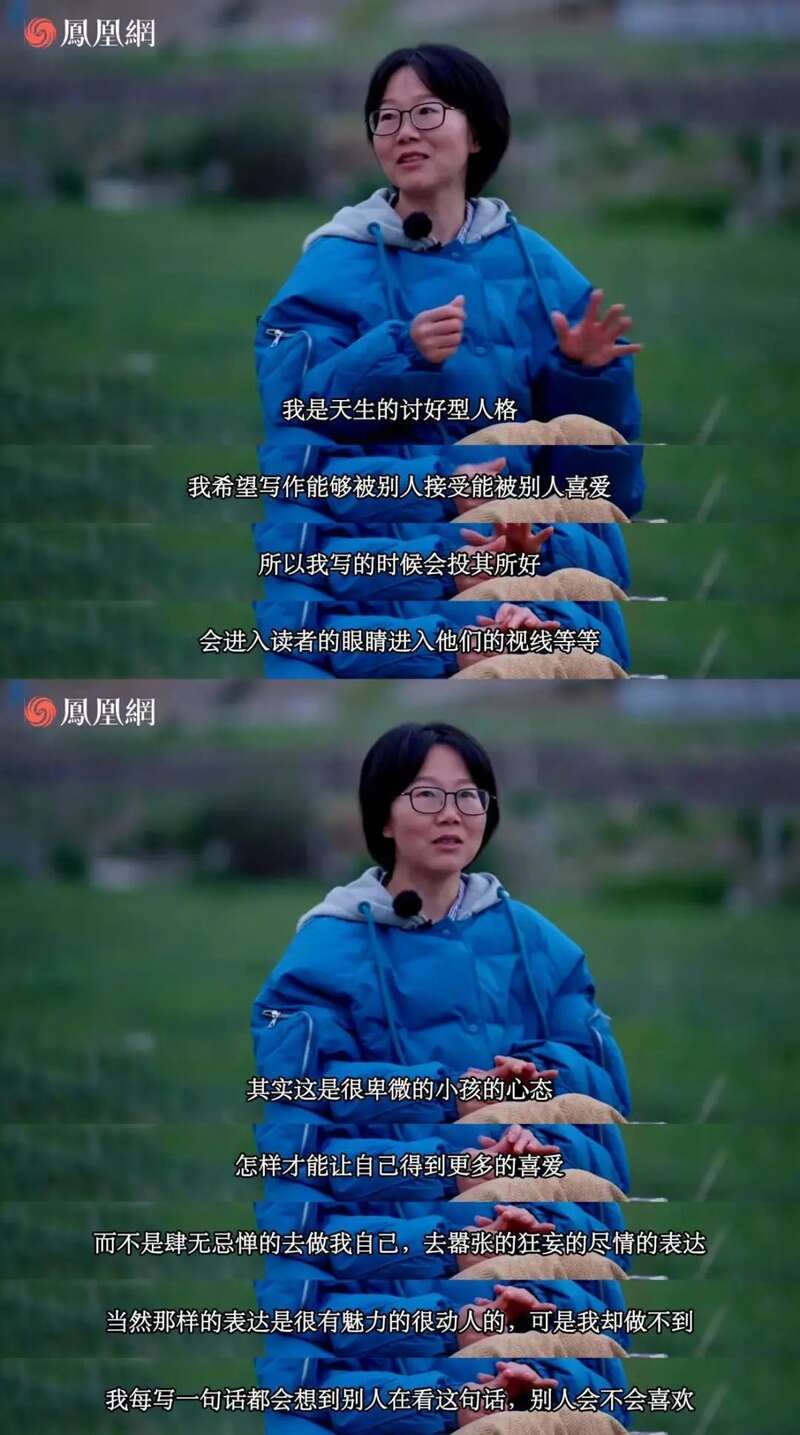

也许这些经历塑造了李娟的讨好型人格,她说:

我的讨好型人格甚至体现在文字上,每写一句话就会在想别人会不会喜欢。

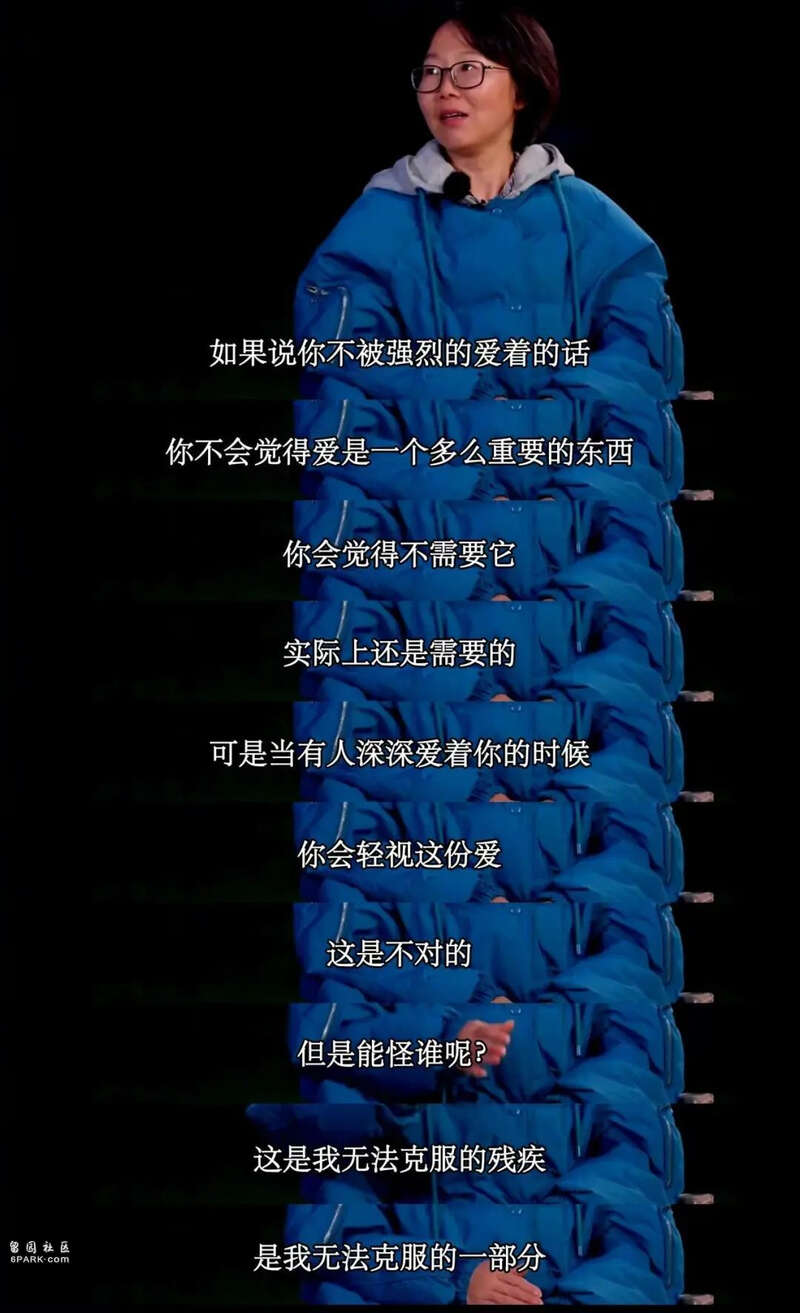

当李娟谈到爱时,她说她会轻视爱,这是她无法克服的(精神)残疾:

当我最需要爱的时候,我从来不曾被深深爱过,后来无论得到多少爱,我都不以为然。

但是,当我们看《我的阿勒泰》里的张凤侠时,作为观众的我们会爱上张凤侠,李娟写的是母亲有趣、洒脱的一面,是理想中的母亲。

李娟就是那种特别擅长把日常生活中的窘态,用一种轻松愉快的态度展现出来。

她写懒:

最近懒成渣了,懒得我都懒得描绘这种懒。哎,还是描绘一下吧。以前吧,再懒,好歹还有个人性。现在懒成了一整坨,懒得没胳膊没腿的。

李娟不爱做家务,会写:

当初为什么要买这么大的院子啊,真想多交个男朋友……帮忙扫雪……

吐槽销售员,她说:

卖冰箱的忽悠我买了台一米八高的,谈男朋友都没谈过这么高的。

李娟说她的名字重名率太高,给她带来不少小麻烦。

最常发生的是,她的文章被张冠李戴,甚至稿费都发错了账户。

但她写她的名字的起源时,又妙趣横生:

从前有人生了个女儿,她决定要给她起一个最特别的名字,全世界独一无二的名字。

为此她翻烂了字典,终于由一部电影得到启发,她激动极了。

起名为娟,是的,就是我,李娟,这个名字的使用率呢,排列全国十强。

「娟式幽默」里,李娟把生活的窘态、尴尬或难堪用一种幽默风趣的笔调写成故事,融合着阿勒泰旷野的风,广袤无垠的草原,远处皑皑雪山,创作出一个「阿勒泰宇宙」,为我们造梦一场。

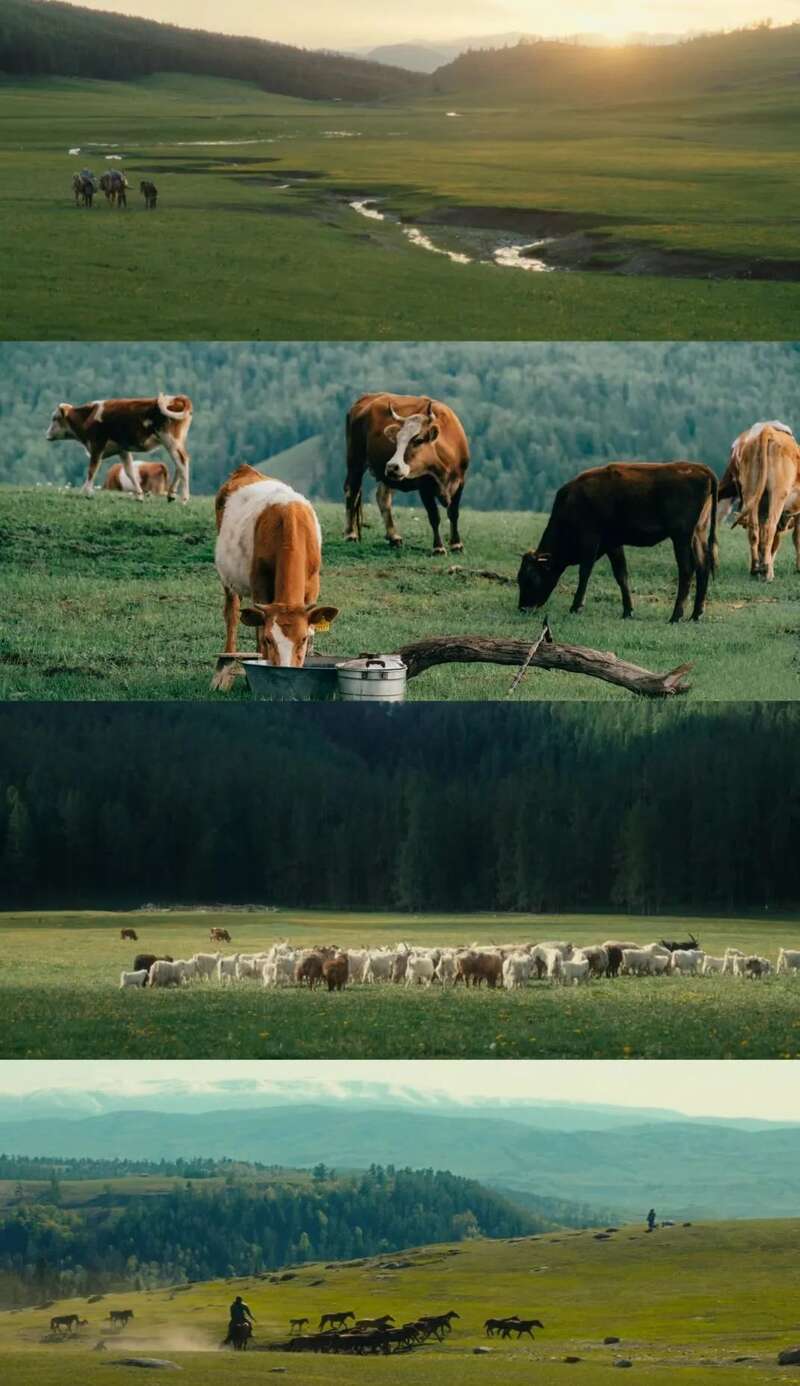

我们视「阿勒泰」为「梦中情乡」、「诗与远方」,但正如李娟在访谈里坦言,「城市有城市的纯真,牧场有牧场的纯真。」

哈萨克族牧民在艰苦、颠簸的环境下生活。

由于土壤非常贫瘠,牧民需要南北转折不停的走在路上。

谁不希望生活更稳定、更富裕呢?

只是游牧已经千百年,惯性很大,一时很难停止。

而李娟和母亲、外婆三代女性都经历过非常多的艰辛日子,体会过很多受挫和求而不得,到现在生活才好了很多。

在大自然和生命面前,我们都是俯首称臣的,求而不得是生活的常态。

生活就像阿勒泰的四季,有爱,也有痛,有求仁得仁,也有求而不得,这恰恰证明是一种生命的存在。

即使存在求而不得,生活照样可以过得惬意自在。

即使跳出了社会规训,也可以选择缓慢而坚定地做自己喜欢的事情。