如果想找一个能精准反映网络舆论瞬息万变的观测帖,不妨看看演员王传君及其工作室最近的社交媒体评论区。

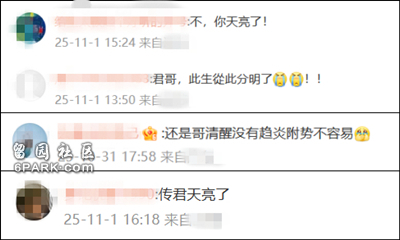

过去一周内,他被夸,被骂,又被夸,一会儿“天亮”,一会儿“天黑”,仿佛大白天来了场“日全食”。

10月31日-11月2日,因古二曝光《繁花》剧本会录音,王家卫的公众口碑一夜之间急转直下,2016年电影《摆渡人》差评如潮时半个娱乐圈曾为其站队的事被翻出来了,王传君当年那句逆流而上的“我不喜欢”被网友奉为“人间清醒”,“关谷神奇,此身分明了”。

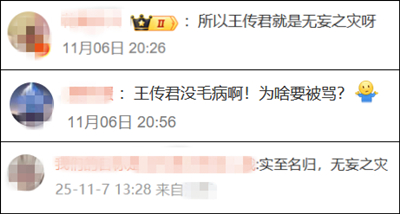

然而没过几天,舆论大转向。11月3日-5日,合作演员白百何内涵《春树》制片人与导演的连续发文“误伤”了同片男演员王传君,在网友猜测和部分自称“知情人”的爆料中,王传君被描绘成某个圈子力捧的拿奖人。他拿到东京国际电影节最佳男演员奖后,似乎“坐实”了网友有关奖项“运作”的猜测,评论区一片嘲讽,入行23年拿到的第一个国际影帝,被质疑毫无含金量。

11月6日后,舆论出现转机。白百何发文澄清,称此前言论所指的实为制片人彭瑾和导演张律“莫名其妙和不专业的操作”,并写下“敬所有为《春树》付出的人”。至此,王传君的“天”又亮了,尽管仍有少数声音质疑奖项的公正性,但多数网友开始为他“翻案”,肯定他的演技与沉默淡定的态度。

王传君和团队似乎这周什么都没做,就实实在在地体验了一把舆论的“过山车”。

不过对他本人来说,这些年网络舆论的转向和口碑的起起伏伏,他或许早就习惯了。

2002年,王传君因出演电影《西施眼》入行,2007年,通过选秀《加油!好男儿》走进观众视野,但真正让他家喻户晓的是《爱情公寓》系列中操着日语口音普通话的日本漫画家“关谷神奇”一角。

这一角色让他成为了八零九零后的青春记忆,也让他的荧屏形象和“关谷神奇”牢牢绑定,后续接了一堆人设大差不差的偶像剧,为他寻求突破埋下伏笔。

2015年,王传君接演了自己很喜欢的题材——古装魔幻喜剧《大仙衙门》。剧拍完后,他去往日本旅游休息,本计划回来后配音,没想到被告知,剧组找别人配完了。看到成片,他十分愤怒,对电视剧制作失去信任,立志“再也不要接这样的戏”。

随后11个月的时间里,王传君没戏拍,还陆续失去了挚友乔任梁和自己的母亲,事业和人生状态都陷入了低谷。他看着银行卡里余额还有一百多万,“还够用。当时很慌,又想当导演又想当编剧,什么都想干,但都没什么成果。”而这段“账户只剩一百万很慌”的采访片段在日后被到处截取传播,成了他被群嘲的一个“黑点”。

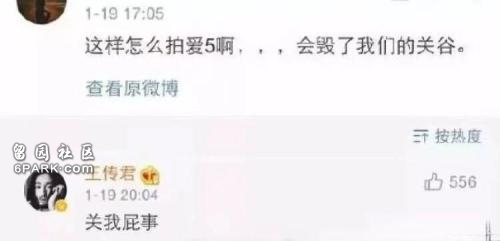

那几年,随着年纪的增长和亲友离世,王传君开始审视自己的职业发展,有意摆脱“关谷神奇”的标签,明确表达自己不会再演《爱情公寓》,还疑似在公开场合批评《爱情公寓》“抄太多了”(自称在现场的网友转述,无视频音频佐证)。

大众对他的印象成了“清高”和“拧巴”,甚至给其贴上“忘本”“背刺”“吃完红利砸锅”的标签,其口碑一度跌入谷底。即使是理解他作为演员寻求突破的进取心的网友,也认为其方式过于激烈,没必要这样与过去的合作对象划清界限,同时也等于否定过去的自己。这一时期的王传君,几乎没有什么“出圈”作品。

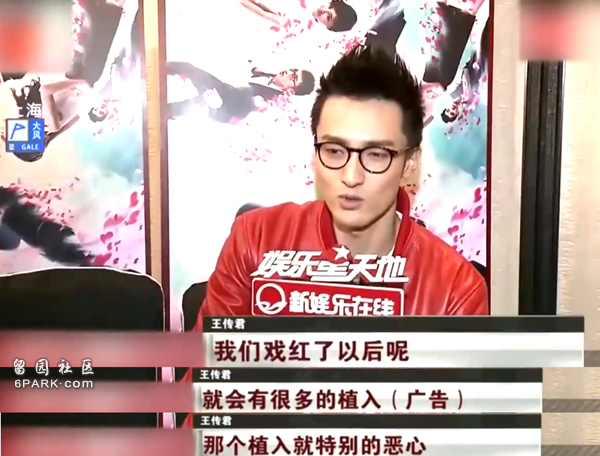

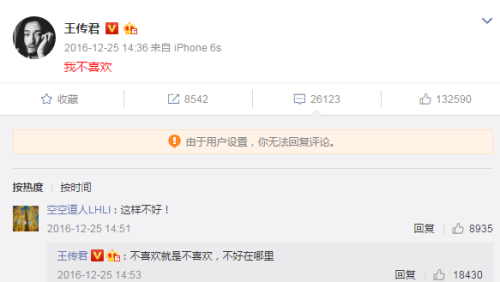

第一次转机出现在2016年底,电影《摆渡人》上映后口碑两极分化,王家卫几乎发动半个娱乐圈转发“我喜欢”,王传君一句“我不喜欢”冲上热搜,很多人对他的印象变成了敢说真话的“耿直boy”。同一时间,电影《罗曼蒂克消亡史》上映,王传君出演的“马仔”得到了一些肯定,一些文艺片剧本开始找到他,他渐渐走出低谷。

2018年,现象级电影《我不是药神》的上映,是王传君演艺生涯的重要转折点。他突破形象饰演了重疾患者“吕受益”,其演技第一次得到奖项和市场的双重认可,也帮他摆脱了过去的喜剧形象。

《我不是药神》剧照

所有之前的“背刺”争议,都被这一次超出预期的表演扭转,王传君跻身实力男演员之列。大家开始理解他当初的选择,认为拒演重复角色,沉下心磨炼演技,是延长一个演员职业生涯的有效方式。

之后,他通过一部部作品稳固了其“文艺片男演员”“反派专业户”的实力演员形象,《兰心大剧院》的莫之因,《无名》里的王队长,《孤注一掷》里的陆秉坤,以及最近《南京照相馆》里的王广海,无论是文艺片还是商业片,王传君都合格地完成了对角色的演绎,展现出越来越有质感的表演。会说上海话的特质,还让他接到了很多有发挥空间的角色。

《南京照相馆》剧照

戏外,王传君留起长发和胡须,不修边幅的形象强化了他身上“艺术家”的标签。与演员齐溪结婚生女后,他的人生状态积极开阔了不少,开始尝试更多面向公众的露出,参加综艺《五十公里桃花坞》,和流量明星做起了朋友,展现出松弛和脆弱的一面。

过去被视为“清高”“孤僻”的王传君,得到了越来越多的理解。

看来,作为演员的王传君,只要持续交出扎实的作品,更多观众就能认可他“性格不适合娱乐圈”的人设,连带着他的不爱社交和直言不讳,变得越来越有底气。

这条定律也适用于大多数已经小有名气的演员——想要摆脱一个深入人心的标签,最有效也最难的方式,就是用另一个更具说服力的形象来覆盖它。期间纷纷扰扰,其实无需在意,“人得自个儿成全自个儿”。

互联网时代,舆论的转向有时只需要几句语焉不详的喊话,口碑好坏都在一夜之间,但对于演员的评价,最终还是得回到作品上来。只要有拿得出手的作品,“民意”总会帮他说话。