“阿姨给你买AJ。你们年轻人不是都喜欢AJ吗?”

请注意,这个段子除了包含“我不想努力了”的社会现象,还传达了一项讯息——运动鞋已经成为硬通货了。

“你(真的)需要一双乔丹鞋(吗?)”

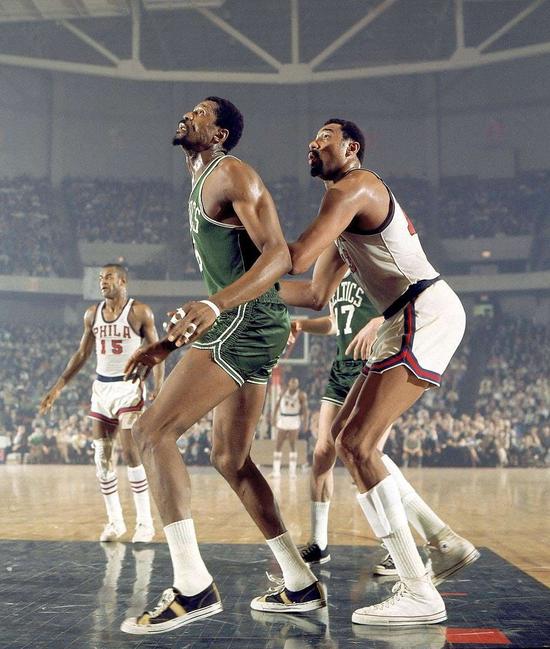

一双好的篮球鞋当然会让你在打篮球时更舒适,但如果只有穿一双好鞋才能打球,那么上古时期穿着匡威帆布鞋打球的张伯伦和比尔-拉塞尔该作何解释?

甚至更极端地说,篮球运动并不会因为赤脚上场而拒绝你。

所以其实所谓的球星签名篮球鞋,重点在于球星,而不在于篮球鞋。

在笔者购买过的鞋当中,詹姆斯8代和杜兰特5代这两双球鞋最令人印象深刻,但不是因为这两双鞋让我球技变得更好,而是“削足适履”的感觉让我感觉不适。(詹姆斯8代大气垫需要大体重才能踩开,而我不是250磅的詹姆斯;而早期为杜兰特量身定做的签名鞋特别扁平细长,每次穿完都会有压痛感)

既然如此,我为什么还要买它们呢?

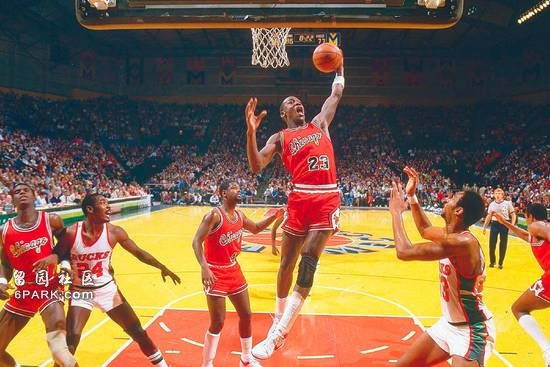

这大概和厂商的宣传密不可分,它们让我觉得与球星拥有一双相同的球鞋是光荣的事,而随处可见的广告就像是隐藏在我们意识中的引线,像是古神在耳边的低语,而乔丹的AJ1或者就是这一切的起点。

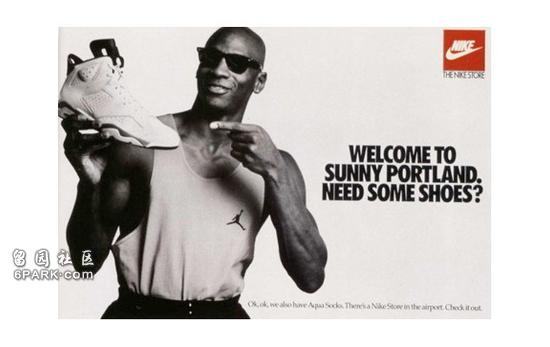

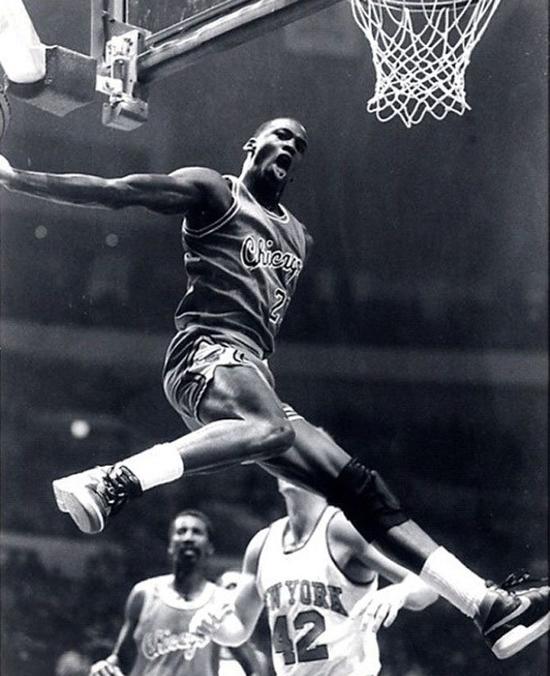

如今乔丹鞋风靡全球,而乔丹鞋的起源故事来自于耐克不惜缴纳罚款也要让乔丹穿着黑红AJ1上场的故事,在爱好者心中这就是球鞋版本的“圣经”。

但讽刺的是,AJ1的禁穿故事就是一个精心编造的谎言。

大洋彼岸有网友考证过——没有任何图像资料证明新秀时期的乔丹在正式比赛里穿过纯黑红配色的球鞋,乔丹只是在季前赛、灌篮大赛和拍宣传照时穿过。

耐克甚至没有被罚过款,只是收到过警告。还在后来的纪录片里搞起了偷梁换柱的把戏,用85-86季后赛乔丹穿着黑红AJ1的片段蒙混球迷。但一切诡计都逃不过网友雪亮的眼睛。

而且,乔丹当时穿着的鞋子并非AJ1,而是一款叫NIKE

AIR SHIP的球鞋。

根据AJ设计师皮特-摩尔回忆,当时他们还没有设计好AJ1,而是将AIR SHIP展示给乔丹看,并且为他量身定做了25双AIR SHIP。换言之,乔丹在季前赛穿的不符合主流价值观的黑红色鞋款,也正是AIR SHIP。

“NBA阻止乔丹穿这双鞋,但他阻止不了你”,耐克这段广告词所指的正主应该是AIR SHIP,而不是AJ1,但后者却掠夺了前者的胜利果实,成功把AJ1包装成叛逆的符号,用述之以情感的广告方式对消费者进行集体催眠,让所有人以为自己非要一双乔丹鞋不可。

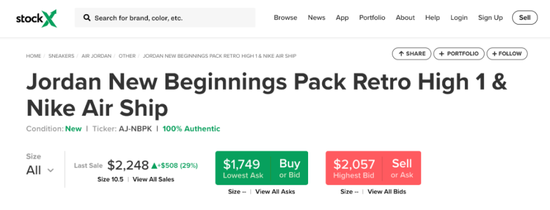

更耐人寻味的是,耐克不但没有被千夫所指,反而在日后又借此机会玩了一把营销,用“MJ的一小步,篮球的一大步“为理由复刻了AIR SHIP,而AJ1和AIR

SHIP的捆绑套装要卖到将近1万5000元。

好吧,故事的真实性,似乎根本没有人在意……

清醒一点吧,厂商生产篮球鞋并不是为了你,而是为了卖鞋(你的钱)。

球鞋文化的谎言

你知道吗?美国总统也对乔丹鞋情有独钟,甚至为了乔丹鞋也可以怒向胆边生脚踹敌人。

当然,上述只是电影里的桥段。在《惊天危机》里,著名黑人影星吉米-福克斯(就是长相酷似杜兰特那位)扮演的美国总统有一幕和劫匪的打斗戏,他一边用脚猛踹敌人一遍大喊,“别他妈动老子的乔丹鞋”。

有趣的是,你并不觉得这一幕会违和。因为现实中真的有人会为乔丹鞋和你拼命。

“乔丹鞋比什么都重要”,只要你在网络上搜索乔丹鞋+表情包的关键词,会发现有这个梗衍生了无数的表情包。

不想弄脏鞋子所以出门前先用纸垫上。

最好的朋友是可以不顾一切保护你的乔丹鞋。

无论什么情况都要先检查鞋子脏了没……即便正在被打劫。

当然,还有烂俗的“我能踩在你的AJ上亲你吗?”

这些表演深刻地提醒了我们,现实中的确存在“乔丹鞋比什么都重要”的神奇现象。

而你有没有想过这个问题——我们为什么要对乔丹鞋拥有近乎病态的渴望?

起初是耐克公司告诉我们需要一双乔丹鞋,但如今耐克已不再扮演传声筒,这项任务已经交由二级市场的球鞋文化完成,而厂商再如何巧妙的营销,都比不上文化对消费者潜移默化的驯化。

在消费社会中,人们更倾向于用商品塑造自我。豪宅豪车在社交场合中比你更早开口介绍自己。心理学家契克森米哈赖的一句话无疑一针见血地指出了其中的意义:“没有外在物品的支撑,我们的个人身份也会被淡化到无法聚焦”。

传奇说唱组合RUN-DMC写过一首赞美阿迪达斯的歌,其中有一句是,“阿迪鞋治愈我的内心,让我感觉自己有3米高”。

对于多数成年人来说,通过豪宅豪车这类被普通大众广泛认可的有价值物,得以划分出社会地位,寻找身份认同。

尽管豪宅豪车设立了一部分消费门槛,但人们寻找认同的脚步是无法阻挡的,他们会转借其他物品来表达自我,以此确立自己的形象并探究自我,从而衍生出无数的亚文化群体。

对于80-90后这一代伴随着体育造星文化高峰成长的人而言,他们不再愿意踏入父母辈的河流,而当相伴相生的球鞋文化向他们敞开大门,他们也自然地投入球鞋文化的怀抱,在其中寻找志同道合的个体,同时表达自己的个性。

由此你可以看到年轻消费者们不仅养活了大量的球鞋商家,还孵化出各种球鞋平台,在时下风靡的球鞋交易平台得物,95后用户数高达85%。

随着广告宣传与文化发展双管齐下,曾经小众的球鞋文化逐渐走上主流舞台,“阿姨给你买AJ”的故事就是最好诠释。

但在这里,文化的强迫性也一并出现。当乔丹鞋成为时尚,背后也意味着从众心理开始发挥它的力量,甚至形成了一种文化绑架。没有乔丹鞋,甚至没有呼吸权。

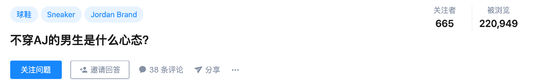

知乎上有人问过这样的问题:不穿AJ的男生是什么心态?

也会有人问,“穿假AJ会被人瞧不起吗?”

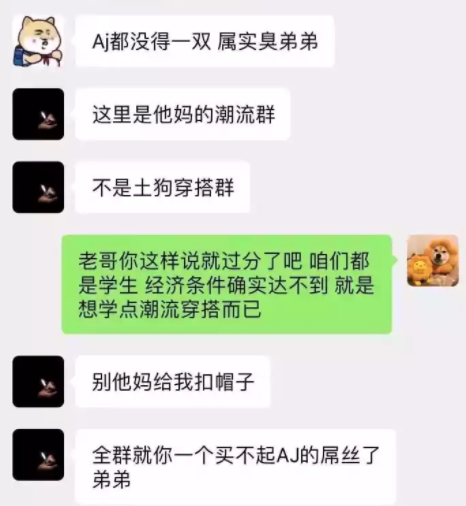

还有在网络上流传的“连AJ都买不起的臭屌丝”群聊截图。

当然,也少不了“没AJ也配和我做朋友?”

种种现象都在表明消费者开始屈服于文化的压力,甚至形成一种实质上的霸凌,此时球鞋文化开始变得不再是对年轻人敞开大门,而是五花大绑将其拖进门中,强行塑造他或她的个性,不留余地。

一起矛盾也由此而生:我们购买乔丹鞋究竟是在用球鞋塑造自我?还是因为从众的压力屈服于现实?

对于商人来说,让篮球鞋消除其中的功能性,打破使用门槛是他们愿意看到的事情。全球有大概6%的人打篮球,但耐克篮球加上AJ的生产线创造了总体16%的收入,耐克成长为价值368亿的超级企业,能够把篮球鞋卖给不打篮球的人无疑很重要。

但是,门槛的消失意味着个性的褪去——毕竟当乔丹鞋被普罗大众广泛接受后,它原先所谓的个性又不复存在了。当所有人都在穿乔丹鞋,那么乔丹鞋曾经的“禁穿”内核,也随之被消解殆尽,但与此同时厂商却又巧妙地用另一个的谎言来掩盖这一个已破碎的童话,用各种故事和配色赋予球鞋限量的意义,重新创造无数吸引消费者购买的理由。

此时的卖点早已不是帆布篮球鞋与各种现代篮球鞋的材质区别,消费主体从球鞋的功用转移到价值的差异性上,直击人们炫耀性消费的欲望。

也在此刻,球鞋文化也开始从“文化塑造自我”转变为“消费塑造自我”,为厂商带来源源不断的收入。

天价球鞋的泡沫

2016年复刻的禁穿配色AJ1,在球鞋交易网站StockX的价格已经超过了6000人民币。如果是1994年复刻的版本,已经超过11000元。

尽管AJ1禁穿的故事建立在一个谎言之上,但不可否认AJ1在球鞋设计的历史上有其打破常规的先锋意义,1984年的元年版本以及1994年的复刻还带有时间的沉淀,高昂的售价有特殊的文化价值支撑。

但是,球鞋高昂的溢价已经普遍化。甚至在某种程度上变成了金融工具,回过头看,StockX的名字起得的确别有深意。

国内球鞋平台nice曾经上线过一个名为“闪购”的功能,平台提供第三方仓库为用户存放球鞋,让买卖双方可以在无实物的情况下快速交易,减去了快递运输的中间途径。

尽管平台创始人在媒体镜头前言之凿凿,表示恶意炒鞋会毁掉球鞋收藏文化,但相信明眼人都不难看出,“闪购”无疑是助推炒鞋证券化的利器。

球鞋交易证券化亦步亦趋。去年流传甚广的一个网络段子深刻揭露了这一现象——2019年5月小明花费3700元买了一双AJ5冰蓝,被家长怒吃败家,小明一气之下把家里赞助用来买房的100万首付全买了AJ5冰蓝。

3个月后,小明在北京三环全款购房。

球鞋夸张的涨幅不让人陌生,AJ5冰蓝最贵卖到过2万人民币一双,坎耶-韦斯特的椰子系列曾经也是一鞋难求。在中国新说唱大热期间,当红炸子鸡吴亦凡上脚的球鞋一度也是二级市场疯狂加价的对象。

如果说AJ系列自诞生以来一炮走红的背后体现了社会文化现象的演变——乔丹成为真正意义上的黑人全民偶像、黑人文化对社会的全面“入侵”……那么,如今的明星带货现象与之相比,说服人相信的理由似乎要显得苍白无力。

社会偶像的装束通过刻意的商业开发被广泛模仿,而消费者误以为这是个性的表达,但实际上这只是商人刻意提供的陷阱。这里产生的溢价未经过时间审视,没有圈子内部鉴别、完善、深化,并不能带来文化内核的加成,盲目追随创造的溢价只是大众消费狂欢的投射罢了。

大众消费的需求的确普及了球鞋文化,但毫无疑问,这种出圈也让球鞋文化开始变得浅薄。信息的增长,传播的加快,以及外来资本的强势干预,必然导致深刻咀嚼的缺失,那文化的深度谈何而来?

而这是不可避免的问题,因为不存在一个乌托邦式的理性市场,炒鞋的疯狂也就不难理解。

“十年前错过炒房,五年前错过炒币,现在你还错过炒鞋吗?”

以上这句既是自媒体耸人听闻的标题,也是央视《经济半小时》球鞋特别节目的开场白。

在节目中有一段关于南京某大学生的采访,其中提到一个四人男生宿舍有三人都在炒鞋,最多的赚了十几二十万,其次是赚了几万,最少的一人也赚了万把块。

前有美国16岁小伙本杰明-贝尔纳通过炒鞋发家,结识社会名流,打造个人球鞋王国。后有还在象牙塔的大学生动动手指就能轻松赚钱。这些故事都是对于“不劳而获”的致富童话的极度渲染。

经过刻意包装的致富神话就像前些年牛市掀起的全民炒股热,对于众多没有投资路径的年轻人显然极具吸引力。而比起“股市有风险,入市需谨慎”的门槛,本就在鞋圈的年轻人更无法拒绝炒鞋致富的魔力。

但很显然,炒鞋的美妙故事只是商家和大众狂欢创造出的泡沫。“只要音乐不停,我就不会停止跳舞”,这样的击鼓传花总有一天会停止,“消费塑造自我”的谎言总会有被拆穿的时刻。

那么,你愿意当那个最后的接盘侠吗?

中国青年报在今年3月份发布一篇题为《“炒鞋”不是创业正道》的批判性文章。人民日报也在去年8月份发文,《“炒鞋”升温,谁是推手?》,其中研究员万喆提到:“我们不提倡炒鞋,但当个体消费者确实有经济实力做这件事情的时候,也应该包容看待。从社会层面看,我们更应该关注这种现象背后是否存在投机套利、金融诈骗甚至违法行为。”

显然,伴随炒鞋泡沫的局部破裂,投机套利、金融诈骗、违法行为屡见不鲜。

去年10月,成都一位名为“刘饼干”的97后炒鞋商因资金链断裂欠债千万被举报,被派出所拘留。

在接受红星新闻采访时他提到自己如何投机套利,“举个例子,我手里有1000万,某款鞋市场价是2000元,我把它们全部买入,抬高到3000元再销售,再全部买空,以4000元的价格上架,反复操作,营造出这款鞋热销的假象,最后会有很多不明就里的人跟进接盘,整个过程我只需要付手续费。”

但耐人寻味的是,这位侃侃而谈操纵市场的年轻人却成为了签下巨债的接盘侠。炒鞋致富从此不再是他心中的一个美妙的童话。

前面段子中提到让小明炒鞋致富的AJ5冰蓝,价格也从最高时的2万2000元被直接腰斩。

毫无疑问,现今的球鞋市场比以往任何时候都要繁荣,耐克成为了世界上最大的服饰品牌,其他品牌也分到了大小不等的甜蜜蛋糕,也是所有从业者的福音。

但你有没有想过,所谓的球鞋文化已不再建立于个性的表达与态度的宣示上,而是商家对消费者的塑造,以及群体催眠罢了。

除了立于不败之地的商家外,参与到游戏中的玩家都不能独善其身,每个人都成为了待割的韭菜。尽管球鞋卖的再好,但此时此刻,球鞋文化的内核却不复存在,成为了一碰就碎的泡沫。

所以说到最后,还是当年巴克利为自己球鞋代言时的那句话最为真实:

“这就是我的新鞋,鞋子不错,穿它不会让你变得像我一样富有,不会让你变得像我一样去争抢篮板球,更不会让你变得像我一样英俊潇洒,只会让你拥有一双和我一样的球鞋,仅此而已。”