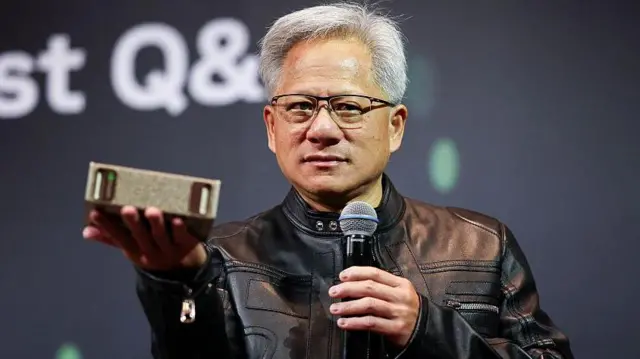

“中国人愿意花更多的钱买美国鸡爪吗?没有美味的鸡爪,你能扛几天?”一个月前的4月9日,特朗普宣布对全世界征收“对等关税”的第7天,美国网友Luis在小红书上发布了一篇帖子。

中国是全世界最大的鸡爪进口国和消费国,也是全世界最大的猪肉消费国、最主要的猪副产品(猪内脏、猪头、猪蹄等)买家。而美国多年来都向中国出口鸡爪与猪副产品。“关税战”一来,Luis的帖子也一下火了,评论超过800条。

有网友调侃了美国近期因禽流感而来的“蛋荒”:“不用担心,现在你们连鸡蛋都没了,拿什么来养鸡卖?”

也有网友搬出排行榜说话:“我们这里的鸡爪子多数是巴西的。”——2024年,巴西是中国最大的鸡爪出口国,美国排在第四位。

中美网友们在评论区的激烈嘴仗所映射的现实是,在这个不平静的4月,鸡爪与猪副产品,也成了备受关注的一大中美贸易焦点。

“特朗普第一次上台的时候就加过关税,最后这些关税都是美国厂商承担的。”中国肉类冻品进口商许娟说,和多年前“完蛋了”的感觉相比,这一次,她的心里波澜不惊:她相信不吃鸡爪的美国人,仍然会为翻倍的关税买单。

5月12日,中美发布联合声明,大幅降低双边关税。但经过这一个多月的波折,美国的鸡爪和猪肚还能顺利重回中国市场吗?

在中美对峙的一个多月里,中国肉类冻品进出口商严俊亏了不少。

此前,他的一货柜美国鸡爪没有通过中国海关查验,理由是“感官不符”。美国工厂告诉他,不如运回美国再重新发到中国,损失无非来回运费,1万美元左右。严俊接受了。

在他为鸡爪办理退港手续时,关税战降临了。

一货柜鸡爪的价格为约8万美元,严俊公司的利润在3%-5%之间。美国4月2日第一波对中国征收的“对等关税”是20%,中国4月4日的反制是加征34%关税——这意味着严俊亏定了。无奈之下,他只好接受。

但局势一再水涨船高,美国开始加征第二波关税,接着中国又开始反制……几轮下来,严俊要面对超过140%的关税,他进退维谷——如果把货退回美国再发回中国吧,赔得更多;请中国海关直接销毁吧,不但货没了,还得支付处理费。

“我们是受害者,很无辜。”严俊说。这种情况不止发生在他身上。他听说,两个礼拜里,深圳盐田港有不下50柜货物遇到了类似情况。大家最后只能顶着巨亏,把这些货运到越南、新加坡、中国香港等地销售。美国进口货物占严俊进口量的20%-30%,他那些主要做美国进口的同行更惨,直接100%断货。

心痛损失的同时,严俊又觉得解气:“没想到中国这么硬,我们也希望中国这样去干。”他安慰自己,“那钱赔了就赔了”。

据卓创资讯数据,2024年,中国进口了近45万吨冻鸡爪,美国占了十分之一。此次被卷入关税大战的除了鸡爪,还有猪副产品——中国是美国猪副产品的主要买家。2024年,美国对中国出口了价值11亿美元的猪肉,其中猪副产品的占比超过了80%。

许娟所在的肉类进口公司就从美国进口鸡爪和猪副产品。在特朗普的首任任期里,她已经感受过一次加征关税带来的冲击。

原本,猪副产品的关税是12%。2018年7月6日,美国对价值340亿美元的中国商品加征25%的进口关税,同日,中国宣布,对同样规模的美国商品加征25%的进口关税。这意味着猪副产品的关税涨到了37%。

“事情是一夜之间发生的,所有人措手不及。”许娟说,看到新闻,她的第一反应就是“完蛋了”。她紧急联系美国厂家,精算成本,调整合同单价,然后双方重新签署了一份合同。

但许娟公司并没有损失——她会“倒推”,也就是根据中国市场的售价,扣掉所有运费、港口报关费、增值税、关税,留下自己的利润点,再给美国厂家一个报价。

那次,她成功地大大压低了报价,相当于“最后这些关税都是美国厂商承担的”。许娟说,就自己所知,美国猪、鸡、牛产品都是如此,“中国的进口商没有承担过关税”。

在这样的情况下,美国的肉类生产厂商,成为了美国发起的关税大战的受害者。许娟发现,在2018年中国反制后,美国肉类生产厂商的很多产品无法再出口到中国,“很多厂倒闭了”。那些无法出口的副产品,往往只能被做成宠物食品销售,价格大打折扣。

“现在中国的美国鸡爪还有库存,消耗完起码要3-4个月,可能到9月才能看得出来鸡爪会紧缺到什么程度。”许娟说,就自己所知,部分美国厂商已经在想法转战中美洲市场。

英国作家扶霞被称为“最懂中餐的西方人”,她喜欢兔头、猪脑花在内的各种“重口味”中国美食。

在《鱼翅与花椒》一书中,她生动描述过“典型的英国人第一次看到中国人啃鸡爪”的场景:“那鸡爪看着跟人手几乎一般无二:瘦瘦的手腕、突出的骨节,但是皮很紧,是鳞片状的,还有又尖又长的趾甲。老太太把这东西一点点塞进嘴里,啃咬起来。”

这种感受,在欧美国家比较普遍。“欧美人不怎么吃鸡爪,觉得没肉、不好啃。”严俊说,10年前他到德国去收鸡爪,德国厂家告诉他,我不收你钱,但你也别收我钱——厂家以前都是付费让卫生部门把鸡爪销毁的。

做外贸生意,也像做一场食物人类学的跨文化比较。欧美之外,严俊发现,中东国家也不吃鸡爪,吃的是鸡胸肉。对比之下,“中国在全世界的鸡爪消费量是最大的”。而中国人对鸡胸肉不怎么热衷,所以他也会将中国的鸡胸肉出口到海外。

严俊还专门调查过中国人吃鸡爪的起源,得出的结论有点心酸——“以前穷,人多,没东西吃。”他觉得这跟重庆火锅的起源一样,因为贫穷,当地船工用便宜的毛肚、黄喉、百叶和辣椒花椒煮一大锅解饿驱寒,后来这道美食流行了起来。

但如今鸡爪的身价陡增——“因为中国人爱吃,现在全世界的鸡爪都处于供小于求的状态。”严俊表示,现在美国、巴西、阿根廷、泰国、俄罗斯、白俄罗斯等国都对中国出口鸡爪。最新加入的鸡爪供应商是乌兹别克斯坦,去年4月,第一批40吨乌兹别克斯坦鸡爪从新疆入境,进入了广州、成都等地。

不同国家的鸡爪价格不一:俄罗斯鸡爪售价往往是4000美元一吨,泰国是5000美元,而美国规格较多,从3000多美元到6000多美元一吨的都有。严俊计算过,如果一吨鸡爪是4000美元,折合下来一个30克的鸡爪成本相当于人民币1块钱,一斤的成本不到20元;但经过一级批发商、二级批发商和零售商,等到了街头小吃摊这样的餐饮链条末端,一斤网红柠檬鸡爪的价格可能达到70-80元。

严俊表示,随着中国餐饮的出海,欧美这些年多了很多中式火锅店、饭店,中国大厨会把鸡爪卤好并脱骨,给老外尝试,“他们觉得这个东西竟然这么好吃”。加上当地华人的带动,这两年来,愿意吃鸡爪的欧美人士越来越多。尽管如此,他们所消耗鸡爪的比例仍然极小。

“牛肉美国还能出口到全世界,但在鸡爪子这块儿,美国工厂对于中国市场是特别依赖的,它们找不到替代客户。”严俊说。

与鸡爪情况类似的,还有猪蹄、猪大肠、猪肚等猪副产品。严俊是个敏锐的商人,他表示,市场上猪副产品的价格早就超过了猪肉价格,“五花肉不贵,但是猪手猪脚贵,猪大肠贵,猪肚贵”。许娟表示,行情好的时候,美国的优质猪蹄可以卖到2.7-2.9万人民币一吨,猪腰1.6万人民币一吨,猪心1.3万人民币一吨,“都是可以卖上价格的”。

这一个多月里,少了中国内地这个大买主,严俊听说,美国的肉类工厂“能往中国香港卖一点算一点,但都是杯水车薪”。“中国对于猪耳的需求也很大。而在猪口条这部分,除了中国之外,美国很难有比较好的市场。”许娟说。

2025年5月8日,《日经亚洲评论》称,因关税造成对华出口减少,美国来自每头猪的收益将减少8-10美元,每年减少10亿美元。

5月10日,据美国《福布斯》巴西版报道,美国向中国出口鸡爪,一磅(0.45公斤)能赚0.8-1美元;如果鸡爪在美国卖给动物饲料公司,售价会下降90%,一磅可能只能卖到0.05-0.1美元。“它们本可以在中国市场实现其价值,如今变成了泡影。”该报道称。

严俊和许娟都认为,盲目加征关税反而会助推美国内部通胀:美国把猪副产品卖给中国,分摊了成本,所以在美国,五花肉可以只卖5美元一公斤。但如果猪副产品卖不出去,五花肉就得涨价,一公斤可能就要卖7美元。

“鸡爪子出得多,杀的鸡就多,养的鸡就多,豆粕、玉米饲料就用得多。”严俊表示,这是一个牵一发而动全身的产业链,现在多方利益受损,美国肉类加工厂商跟他抱怨自己的屠宰量减少了很多,什么都在涨价,“他们一直在骂特朗普”。

另一方面,中国进口商开始放弃美国,转向其他国家进货。

严俊回忆,4月加税消息一出,鸡爪和猪副产品的价格都涨了10%,但一周后就恢复了正常——“其他国家的货进来了,尤其是巴西和俄罗斯的货”。之前许娟听说美国猪肚是国内某知名连锁火锅品牌猪肚鸡火锅锅底的主要原料,“卖得很开”。但现在,她发现大家开始尝试用加拿大、荷兰的猪肚替代美国猪肚了。

农牧大国阿根廷的替代品也即将行路中国了——今年3月,中国解除了两年前因禽流感对该国禽类的进口禁令,阿根廷鸡肉即将重返中国市场,当地猪副产品也将进入中国。

未来美国的竞争对手还包括西班牙。严俊和许娟都注意到,4月2日特朗普宣布加征关税不久,西班牙首相桑切斯就访问了中国,中国和西班牙签署了战略合作协议,协议中的一条就是进一步扩大西班牙猪肉出口,而西班牙猪肚也有望对华出口。

“从我们冻品这个小行业来说,贸易战对中国影响不大,但对美国影响是挺大的。”严俊说。

尽管不具备不可替代性,但美国产品并非没有优点。

许娟以鸡爪为例。在冻品行业,鸡爪会被细分为两类,一类是带柄鸡脚,一类是不带柄的凤爪。“美国的凤爪主要以大取胜。”她说,美国凤爪一只重量可以达到50克,还是煮熟的;对比之下,巴西的凤爪一只重量达到40克已经是A级了,还是生的,煮了要缩水15%。对一个烧烤摊主来说,一根烤串上串一个美国大凤爪,给人的感官效果要远好于一根烤串上有两个巴西小凤爪,“你到北方吃烧烤,串小了,就是不招人喜欢”。许娟觉得,如果没有了美国大凤爪,中国的烧烤摊可能会“比较痛苦”。

美国和巴西的鸡产品还有一个优点:工厂规模化生产,从养殖到屠宰、分割、冷链运输一条龙,非常标准化。对比之下,“俄罗斯人生性豪放”,工厂规模化程度不高,可能去收其他家的产品贴牌,她就收到过一些有质量问题的,“没有办法处理”。

但进口生意人最想规避的,还是政治风险。5月12日,中美发布了联合声明,但此前的余波未息。“现在大家都暂时不用美国产品了。”严俊说。

在自传《交易的艺术》中,特朗普描述过自己的心理博弈战术:通过提出一个看似离谱的目标极限施压,通过反复变化扰乱对手心智,让对手让步。但严俊觉得这种做法未必明智——不但在国际关系上如此,在生意场上也是如此。

“美国产品要在中国市场恢复到以前的样子,肯定不现实。就像狼来了的故事,一次、两次、三次,万一又出问题了怎么办?最后我就不买你的了。”他说。

这样的小心翼翼,是进口商们多年来被国际局势和关税大战所波及的心理后遗症。

2023年10月,欧盟开始对中国电动车发起反补贴调查。2024年6月,中国也启动了对欧盟的猪肉和猪副产品的反倾销调查。许娟说,“为了避免栽在欧盟里头”,很多中国进口商转头去买加拿大的猪肉。没想到当年10月,加拿大宣布对中国电动车、钢铁、铝产品加征关税,到今年3月,中国开始对加拿大进口的部分商品加征关税,其中就包括水产品和猪肉。

“几百条柜还在水上,加拿大厂商的脑袋都大。”许娟说,大家只能开始重新商量价格,重新签合同。

而2024年7月,在历时9个月的调查后,欧盟宣布对中国产的电动车加征临时反补贴关税,从而保护欧洲车企利益。相应地,这加剧了欧盟肉类厂商对中国猪肉、猪副产品反倾销调查结果的担心。“所有欧洲肉类厂商都在跟自己的政府沟通,想要政府解决这件事,”许娟说,“他们不关心政客在国际上搅了什么局,只关心自己能不能靠养猪和屠宰赚钱。”

4个月后,许娟去上海参加第七届中国国际进口博览会(以下简称“进博会”)。在现场,她看到很多欧洲肉类厂商都派了人来。她觉得这是一种示好:我们支持进博会,我们跟中国站在一起。

进博会的第三天是11月7日,正好美国第47任总统大选出结果。这一天,在场的欧洲肉类厂商都在刷手机查看特朗普的实时票数,还有人请美国朋友现场直播,“所有人都在期待特朗普上台,因为他一旦当选必然会加关税,然后欧洲人就解放了。”

许娟看到了这一幕:“结果出来后,欧洲人特别开心。”

文中严俊、许娟为化名