进入2025年的7月,日本“令和米贵”的荒诞事件,是越来越多了。

先是日本储备米库告急,只剩10万吨,政府不得不将饲料用米。

当主食米投放市场,全体日本人喜迎饲料米。

然后是日本埼玉县川越市的一家游乐场,在抓娃娃机里面放了袋装大米。

结果日本人马上蜂拥而至,争先恐后来“抓大米”。

再然后是日本米价再创新高。

5kg大米达到4928日元(245人民币),和大久保公园的一个女大学生“谈一次恋爱”,也不过10000日元,也就是说一个女大学生只值2袋大米。

甚至就连特朗普都看不过去了,发文吐槽说:

“我对日本怀有崇高敬意,但他们竟不接受我们的大米,尽管他们自己正面临严重的大米短缺。

那么问题来了,中国人看起来司空见惯的便宜大米,日本人为啥就吃不到呢?

答案很简单:农协。

日本的农协已经成为日本躯体上最大的毒瘤。

1 从惠农到毒瘤

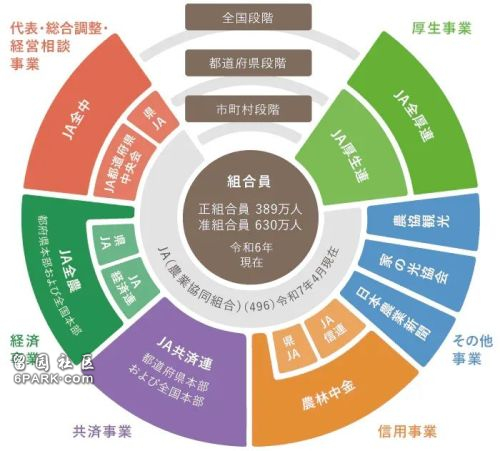

日本农协全称日本农业协同组合(JA),是农户以及小规模农业法人组等农业从业者自发联合自主经营的互助性农业经济组织。

农协的历史,最早可以追溯到战后日本的农地改革。

那时候,日本负责农业服务的“中央农业会”被美国视为军国主义性质的组织而加以取缔。

整个国家的农业七零八落,粮食生产极不稳定。

为促进农业生产,1947年日本颁布了《农业协同组合法》,鼓励农民成立合作社,共同应对市场风险、提高议价能力,农协便应运而生。

农协包含全国、地方、基层三级组织架构,将原本形如散沙的农民被团结在一起,使得农协在资源统筹聚合方面具备了广泛优势。

实事求是地说,一开始,农协对日本农民是有好处的。

比如,农民要买种子、农机和农药,一家一家去买,价格肯定贵。

但是让农协去买,一次买好多,就可以享受到优惠价格,然后再由农协分发给农民。

比如,农民过去的农业耕作方法,未必科学,那么农协就可以大量聘请农业技术员,对农民的生产进行全面指导。

包括提高生产技术、安排制定生产计划、调整种植业结构等。

比如,农民想改造土地或者改种其他作物,但是没钱,就可以向农协的银行贷款,利率要比普通银行要低。

农民的农作物遭灾了,只要你买了农协的保险,农协也出钱赔你。

再比如,农协也利用自身优势进行农产品的开发,增加种植的经济效益。

在卖农产品时,农民也不用一个一个面对收购商,而是由农协集中收购。

或者进行零售,或者进行附加值比较高的二次加工,所赢得的利润,再向农民返还。

所以,你与其把农协理解为一个协会,不如将其理解为一个“农业综合服务平台”。

农协负责从种子、化肥、保险、市场推广到销售一条龙服务,农家只需要专心种地就行。

也正因为农协太让人省心了,所以1954年日本全国农协中央会成立时,90%农户已成会员。

农民们相信这个“自己人的组织”能保护生计,社会则视其为战后重建的功臣。

发展到现在,日本农协已经成长为一个庞然巨物。

截至2025年4月,日本全国有496个农协组织。

雇佣了大约16.7万名员工,社员达到900万人,覆盖了从北海道到冲绳的每一个角落。

农协不仅从事农业,他们的触角甚至伸进了金融业。

2023年3 月,农林中央金库(农协银行)系统的存款余额超过100万亿日元 (6700 亿美元),占日本个人储蓄总额的 10%。

农协的保险服务部门在2022年的总资产为 57万亿日元 (3800亿美元)。

但是吧,哪怕一个初衷是好的组织,一旦用不好,那也会变成恶魔。

转折点,藏在1961年《农业基本法》和《农协合并助成法》中。

这两部法律正式确立了农协在日本农村经济中的指导地位,帮助农协实现了对日本整个农业的渠道垄断。

做过生意的都知道,一旦垄断了渠道,威力会有多大。

比如,农协掌握了农产品的绝对定价权。

从生产端来说,虽然土地是农民自己的,但种子、农药、农具、农机这些生产资料和工具,都由垄断的农协来提供。

那么粮食种出来之后,销售也由农协统一负责。

如果农民不按农协的要求做,粮食就卖不出去。

如果想绕过农协,自己找渠道卖货,也会被农协制裁。

以后就买不到种子和农药,拿不到贷款,买不到保险。就算你已经贷款了,也会被银行抽贷。

所以,农民的粮食,只能卖给农协。

这样就相当于一个垄断的企业把日本大米供应都捏在了手里,那还不是想卖多少价就卖多少价?

请大家注意一点,任何垄断组织都是贪得无厌的。

为了维护自身利益,必然利用自身影响力,企图去影响日本的农业政策。

最典型的,就是日本奇葩的“减反”政策。

什么是“减反”?简单说,就是故意少种。

和中国鼓励种地增产不同,日本习惯于减产。

目的很简单,防止米价崩盘。

这个逻辑是这样的,随着现代科技的发展,良种和化肥的使用,大米产量肯定是要提升的。

但谷贱伤农啊!

农民收入降低了怎么把?那就少种点地吧。

减少耕作面积,就是“减”,日本农协设置了个限制,种水稻的农田总量,不能超过农田总量的60%。

这样一来,大米产量不就减少了么?大米供给减少,不就能抬高大米价格了?

几十年的减反政策搞下来,1960年至2005年间,日本农业对GDP的贡献从9%下降到1%。

日本农业劳动力比例从26.6%下降到4%,农业人口从1196万下降到252万,农业家庭数量从606万下降到285万。

家庭农场数量从1985年的331万减少到2008年的175万,减少了48%。

搞到现在,3600万亩的日本水田,只有2055万亩地种大米了。

其他土地,要么改种其他农作物,要么干脆弃耕。

于是就产生了一个可笑的矛盾。

日本明明大米供应很紧张,动不动就米荒,但是农田却有大片撂荒,弃耕面积达到了42.3万公顷。

有人可能觉得,就算大米价格抬升了,也无法挽回农民因为减少耕作面积造成的损失怎么办?

那是“反”了,简单来说就是搞政府补贴,让日本粮食厅集中采购粮食,然后再卖给批发商。

卖价价格甚至比采购价还要低,差额由政府来弥补,弥补幅度在25%-35%之间。

这样一搞,就相当于日本政府花钱,让农民少种粮,以提高日本粮食的市场价。

看起来,日本农民通过“减反”政策维护了利益,但事实上,最大的赢家还是农协。

农协掌握着大米的供应和销售渠道,一方面可以从消费者手中赚高米价的钱,一方面还能从政府赚补贴。

两边赚钱,简直爽翻天。

2 巨额亏损

日本农协赚了大钱,获得了垄断收益,那么,谁吃亏了?

整个日本民族。

现在日本青少年因为营养不良导致身高停滞增长近三十年了!

2022年11月,《日本经济新闻》报道称:

“日本文部科学省的学校保健统计调查显示,从1994年度创下男性170.9厘米、女性158.1厘米的纪录以来,到2021年度这近30年来,日本人17岁阶段的平均身高一直处于持平状态。”

与日本人身高增长停滞形成鲜明对比的是中国。

《日经亚洲》报道,过去三十多年间,中国青少年的身高增幅位居全球首位。

19岁男性的平均身高由不到168厘米,上涨到接近176厘米,女性的平均身高也从157厘米增至163厘米以上。

为什么会这样?

很简单,中国和日本的营养摄入差距太大了。

是不是感觉很魔幻?

一个人均GDP超过中国3倍的国家居然青少年营养摄入远远不如后者。

根据国际研究结果,日本人的动物蛋白摄入变化和其平均身高的变化有着较高的相似性。

上个世纪六十年代到九十年代,日本人的动物蛋白摄入量不断上升,相应地日本人平均身高也呈上升趋势。

上个世纪九十年代之后,日本人的动物蛋白摄入量不断下降,日本人的平均身高也在这段时间出现了增长停滞甚至倒退。

为什么如此呢?其实还和日本农协有关系。

农协维持的高农产品价格,在日本经济高速发展的时代,可能问题不大。

毕竟大家都有钱,买得起。

但等日本进入“失去的二十年”后,农协不愿意降价依然维持高价,那结果就必然是有相当一部分日本家庭买不起农产品。

只能少买少吃,结果就是日本人身高增长停滞了。

咱们都听说过,日本人来了中国,报复性地吃西瓜、苹果、牛肉的新闻。

为啥?因为在国内吃不起啊!

中国的超市,西瓜都是一个一个卖的。

日本呢?西瓜都是一块一块,甚至一片一片卖的!

一块西瓜差不多要780日元到1500日元,也就是折合人民币36元到69元不等。

还有牛肉价格,就更夸张了!

中国的牛肉也就20元一斤,日本呢?

咱们就不说动辄1000多的神户牛肉了,就算普通牛肉,均价也在100元以上。

如果顿顿这么吃,普通家庭是根本吃不起的。

所以,日本农协赚了钱,代价是日本用全民健康为之买单。

更奇葩的是,农协不仅利用垄断地位对日本吸血,而且自己搞砸了事情,还要整个日本为其擦屁股。

其实,日本的米价高涨,其实从去年就开始了。

当时日本找了很多理由,比如气候变化啊,饮食结构变化啊,中国游客吃大米太多啊之类的。

唯独没敢透露一件事——日本农协金融投资失败了。

前文提到了,农林中央金库资金量非常大,那这些钱不能白白放着啊。

出于保值增值的考虑,这钱些被用于金融投资。

不过日本长期以来的低利率导致日本国内缺乏投资机会,所以农林中央金库将目光投向了海外。

根据农林中央金库财报,农林中央金库投资组合中的82%为海外资产,其中半数以上为美债金融产品。

投资美债金融产品可以从两个方面获取收益:

一种是短期资金成本低于长期债券收益率,可以获得利差;

另一种则是长期债券收益率出现下行,就会获得资本利得。

但是,以上两种收益都需要宽松的货币政策。

但是从2022年开始,美联储突然激进加息,一年时间加息500个基点,并且一直硬扛着不降息,

结果,这让日本农林中央金库的投资组合出现了罕见的巨额损失。

2023年亏了2万亿日元(989亿人民币),2024年上半年亏损了1.5万亿日元(741亿人民币)。

最终,农林中央金库选择斩仓欧美债券。

但问题来了,这些亏损谁来承担?

农协肯定是不愿意承担这个责任的,所以为了弥补亏空,农协选择了一种极端手段:

人为制造大米短缺,抬高国内米价,以此把损失转嫁给所有日本人。

于是,2024年的日本大米的价格,一下子就涨上了天,5公斤大米涨到了3500日元。

本来吧,大家以为补一点亏空,就完事了。

但万万没想到,今年5月22日,日本农林中央金库公布2024财年(2024年4月至2025年3月)财报,又亏损了1.8078亿日元(约合907亿人民币)!

那咋办?继续涨吧!

农协继续垄断,日本家庭继续吃饲料米,大久保的姑娘继续用身体换大米,他们都有光明的未来。

3 利益联盟

有人可能问了,农协这么瞎搞,上到日本政府,下到日本民众,难道就没人质疑吗?

农协说涨价就涨价,有没有王法了?日本就不能取缔农协吗?

其实吧,不是不想,是不能。

虽然很多人把矛头指向农协,但事实上,这颗毒瘤并不仅只有农协。

这是一个由“农政官”三方组成的“铁三角”的利益联盟!

——“政”:日本政坛有个特殊群体,叫“族议员”。

那些深耕农业领域的,就是“农水族”。

他们的政治生命线,紧紧攥在农民手里的选票上。

想当选?就得靠农民。

日本选举有个叫“票差格局”的制度,靠选区划分加重了农村选票权重。

有的农村一票最高顶城市五票,所以日本农村能影响的议会席位数占到了国会的30%左右。

当选后呢?

自然要“投桃报李”,为农村利益说话。

——“农”:就是农协。

为了让自己支持的“农水族”议员上位,农协往往威逼利诱向特定的议员投票。

农协掌握着农民的种子、收购和化肥等等命脉,所以也就没有哪个农民能忤逆农协的选票倾向。

基本上是农协让投给谁,农民就不敢不投。

——“官”,就是主管农业的农林水产省官员们。

他们也有自己的“小九九”——争取更多部门预算。

怎么争取?

那就得乖乖听命于能影响预算分配的“农水族”大佬们,和势力庞大的农协“紧密配合”,大家一起“分蛋糕”。

就这样,议员和官员为了自身利益,往往与农协“互助合作”,共同谋利。

根据媒体透露,2021-2023年,日本农协向自民党议员提供1.4亿日元政治献金,游说了几乎所有关于农业政策的议题。

这个寄生在粮食体系上的毒瘤,已经慢慢与国家血脉交融,无法切割。

有这样一个利益共同体在,很多时候连政府都要听农协的,怎么可能去取缔农协?

比如2013年安倍政府推进“农协改革”,试图削弱其金融功能和对农业的指导职能,结果遭遇系统抵抗——

基层农协拖延报表提交,全国联合会鼓动议员质询,最终安倍也没办法,只能将方案缩水为“鼓励自主改革”。

有了政治上的保护伞,农协自然也就可以肆行无忌了。

举个例子,恐怕很多人都奇怪,既然日本米价这么贵,为啥不进口大米呢?

其实吧,也不是不进口,但是在农协的操作下,提出了一个口号:

日本人要吃好米!

为了让日本人吃到好米,农林水产省设置了一系列非常繁杂的指标。

比如微量元素啊,营养价值啊,化肥残留啊,重金属含量啊,甚至颗粒均匀度啊,都要达标。

否则就是毒害日本人!政府不能进口!

这样一来,能符合日本标准的大米,寥寥无几。

最后只有越南和泰国少数农田,才能生产符合日本标准的米。

而且,就算达标,这些进口米,也要缴纳788%的进口关税。

等进入日本国内的时候,已经和日本大米一样变成天价米了。

这就是日本农协的商业营销策略,通过政府政策抬高进口大米门槛,借此来维持国内大米的高价。

也正因为如此,农协对国际贸易中的农产品政策十分敏感,一有风吹草动就开始闹事。

2013年3月15日,安倍晋三宣布日本将加入“跨太平洋战略经济伙伴关系协定”(TPP)谈判,但这一决定引发了农协的激烈反对。

农协认为,加入TPP之后,外国生产的廉价大米和乳制品将大量涌入日本市场,将导致日本农产品的生产减少约4万亿日元(当时约合2150亿元人民币),并且将失去约340万个就业岗位。

为此,日本农协强烈反对加入TPP谈判,并在全国范围内组织力量,举行百万级的反TPP抗议活动。

最后,安倍也没办法,不得不把农林水产业五种重要产品作为TPP“禁区”。

在谈判中确保日本农民的利益,农协才算消停。

甚至就连日本都爆发米荒了,也没法影响铁三角牟利的决心。

举个例子,前段时间,新上任的农林水产大臣小泉进次郎想平抑米价,出了个招:

向市场投放21万吨政府储备米。

结果呢?

戏剧性的一幕出现了:95%的储备米,直接被农协一口吞下!

零售市场只可怜巴巴地分到5%,根本没起到平抑米价的作用。

至于这些储备米是怎么被农协竞标拿下的?这中间有没有什么内幕?你猜?

就这一件事,就能看出来“农政官”铁三角的捆绑有多紧。

不过呢,现在这个利益集团,正在面临特朗普的冲击。

2025年4月,当特朗普在佛罗里达庄园召见日本谈判代表时,抛出了一个条件:

“要么开放大米市场,要么对美汽车关税翻倍。”

粮食关系日本命脉,问题是汽车业也关系日本命脉啊。

现在日本车已经丢了中国和东南亚市场了,不能再丢美国市场了!

但农协的回应是啥呢?

组织农民跑去国会抗议,高喊“守不住稻田就守不住日本”。

估计现在的石破茂,听了也十分头疼吧。

不过话说回来,特朗普现在各种威逼利诱,要求日本开放农产品市场。

如果特朗普诉求得到满足,虽然农协大概率赚不到钱了,但其实对日本人民反而是好事,不是么?

4 毒瘤启示录

人类社会一直有一个BUG,也是大多数国家无解的难题——

权力与资本天生就有巨大的相互吸引力。

一旦权力与资本紧密结合在一起,结成利益同盟,便会滋生出盘踞社会肌体、侵蚀公共福祉的巨大毒瘤。

纵观全球,此痼疾屡见不鲜,成为许多国家发展难以逾越的障碍。

日本的农协,是如此。

伊朗的伊斯兰革命卫队,是如此。

美国的政商旋转门和军工复合体,也是如此。

甚至嚷嚷着消灭深层政府的特朗普,也逃不过这一关。

无论是利用权力安排亲信,还是公开搞虚拟币,或是操纵股市,都越来越向那颗毒瘤发展了。

但问题在于,谁将为这些怪现象承担代价?

日本的农协成为凌驾于农民与国民之上的庞然大物,它的“成功”,是以牺牲国家整体利益和国民福祉为代价的。

伊朗革命卫队掌控着庞大的商业帝国,其行为逻辑与国家长远利益日益脱。

形成了难以撼动的利益藩篱,深刻影响甚至绑架着国家的前途抉择。

美国血条厚,腐败虽然暂时还不能动摇其根基,但权钱交易的日益公开化、常态化,正在持续腐蚀其制度的公信力。

其长远国运必然为此付出沉重代价。

这道“权力-资本”结合的bug,已经成为许多国家难以根治的顽疾。

破解之道何在?

中国以其独特的政治实践,提供了一套具有全球参照意义的系统性解决方案。

解决方案的核心,在于两个不可动摇的基石:

——坚持党的集中统一领导。

这一基石确保了一个强大、稳定的政治核心,构筑起抵御资本无序扩张和渗透侵蚀的坚实屏障,使资本难以动摇国家发展的根本方向。

——持续高压的反腐败斗争。

这一基石以雷霆手段,以“零容忍”的态度,以刮骨疗毒的决心,通过制度化、常态化的反腐,持续清除体制内的腐败分子与利益集团。

相较于深陷农协泥潭的日本、受困于革命卫队经济体的伊朗,以及政商旋转门和腐败日益失控的美国;

中国已经通过制度性约束和常态化高压反腐,有效地遏制了权力与资本结合形成垄断性毒瘤的现象。

这个方案并非完美,但确是目前人类社会应对这一古老“bug”最为系统、最具成效的实践之一。

历史的经验反复证明,不受约束的权力与贪婪的资本结合,终将导致系统性腐败与社会不公,动摇国本。

中国方案的价值,在于它直面这一核心矛盾。

以强大的政治意志和制度化的刚性约束,努力让权力归于制度,资本归于市场,公共利益才能真正得以守护。

国家的发展才能突破特殊利益集团的桎梏,行稳致远。

只有这样,中国的文明机体才能有效抵御那如影随形的腐蚀性组合。

真正跳出“其兴也勃焉,其亡也忽焉”的历史循环。