内容提要:

文章探讨了中国经济增长率放缓的原因与意义,认为这是从投资主导向创新驱动转型的必然代价。政府设定5%左右的GDP目标,平衡改革与增长,但面临地方债务、房地产危机和结构性失衡挑战。强调深化改革、扩大内需、推动科技自立的重要性,同时应对中美贸易摩擦和人口老龄化等外部压力。通过双循环战略和市场化调整,实现高质量发展,避免政策依赖与低效投资。

一、疫情以来,5%的经济增长目标成为了中国经济政策的底线。

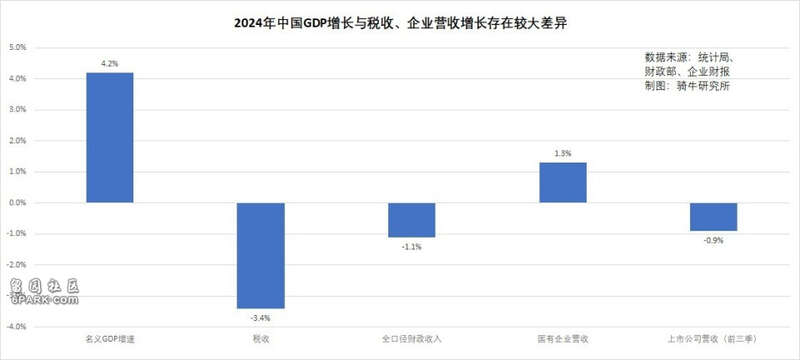

在高层经济团队计划对中国的经济结构进行改革之际,中国几十年来最低的GDP增长目标意味着实现这一目标成为一项合理的努力。根据最新数据,2025年政府设定的GDP增长目标为“5%左右”,这延续了近年来保守的基调。2024年中国GDP实际增长5.0%,初步核算达到134.9万亿元,按不变价格计算实现了预期目标。这一目标虽低,但体现了决策者对经济转型的理性认识:从高速增长转向高质量发展,需要付出增长放缓的代价。

但中国决策者既希望通过经济结构改革来重振世界第二大经济体,又希望经济保持一定的增长,很多决策者认为经济增长幅度过低,可能会导致地方财政严重收不抵支,地方投融资平台的隐性债务、国企债务爆发风险。截至2023年末,中国地方政府隐性债务余额达65万亿元,中央要求在2028年底前全部化解。

近年来,房地产市场深度调整加剧了这一风险,2023年以来已有超过780条救市政策出台,但市场仍低迷,截至2024年底,1660家房企破产,全国烂尾楼超2.5万栋。

要维持一定的经济增长,政府又必须将信贷和财政资源继续投向固定资产投资和企业,进一步扩大供给过剩、需求不足的结构性矛盾。这反映出中国经济正处于从投资主导向消费和创新驱动转型的阵痛期,新旧动能转换不畅是增长放缓的主要结构性原因。

因此,政府的经济目标的影响比往常更具挑战性。最近几年,政府确定的经济目标一直为5%,这一数字似乎是中国三十多年来最低的国内生产总值增长目标,甚至低于2022年5.5%的目标,当然,这一年GDP仅增长3%,离既定的经济目标相去甚远。但当时较为严重的疫情和封控,成为GDP增速不及目标的合理注解。

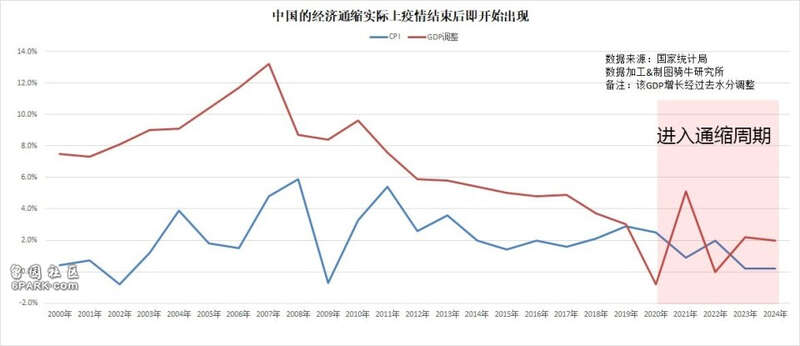

进入2023年-2025年,经济逐步复苏,但世界银行预测2025年中国经济增长将放缓至4.5%,IMF预估将放缓至4%。主要制约因素是特朗普关税政策带来的全球贸易限制和不确定性导致出口、制造业投资和用工需求承压。

虽然每年中央确定的5%的GDP增长目标似乎很保守,但它可以被解释为最低目标。因为超过一半的中国省级地区将其GDP增长目标确定为6%或更高,最近三年省级GDP目标的加权平均值为5.6%。

这种目标结构在中国是一种约定俗成的、司空见惯的明规则。对于一些数字越高越好的目标,比如GDP增长率、财政收入增长等,地方确定的目标一定会高于中央。对于一些数字越低越好的目标,比如债务率、失业率等,地方确定的目标一定会低于中央。这种层级差异有助于激发地方积极性,但也可能放大结构性失衡。

二、5%的经济目标,加重了各地政府对投资经济模式的路径依赖。

疫情以来这些年,为了确保经济实现预定目标,决策者还将扩大内需、加快工业体系现代化、加大力度吸引外国投资、推动科技自力更生、发挥私营部门在提高创新和生产力方面的作用作为经济发展的优先事项。2024年,四季度GDP同比增长5.4%,得益于“两重”建设和“两新”工作的推进,内需潜力有效激发。这些措施旨在应对需求萎缩、供应冲击和预期减弱的三重压力,但刺激效果有限。

2022年底清零政策结束后,政府多次出台刺激措施,包括扩大基础设施支出和宽松货币政策,但消费持续乏力,2025年当局进一步扩大“以旧换新”补贴范围,以刺激居民消费。

而且,中国在确定经济目标时,习惯于解释为不能将目标确定得太保守,但又不能太冒险,需要的是跳一跳能够得着的目标。这种“适度挑战”的设定,有助于动员资源,但也增加了政策执行的复杂性。

通常经济预测都不一定很准确,更何况经济目标?所以,在经济目标确定后,围绕着经济目标去制定货币政策、财政政策和其他的经济政策,就成了中国决策部门的基本习惯。他们甚至于会根据每个月的主要经济指标来调整其经济政策,这不仅导致了政策的路径依赖,也导致了政策的不稳定和易变性。政策的不可预测和多变,反过来又加剧了资本的风险和企业家的谨慎。

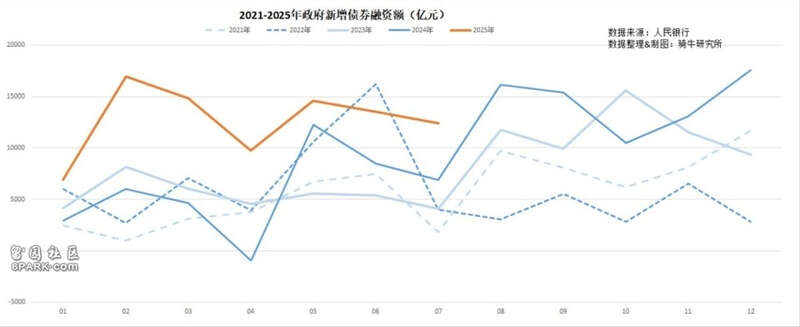

2025年上半年,中国经济实现5.3%的增长,前置发力提前释放了原本应该在下半年释放的贷款、债券、财政支出支援,导致下半年的经济资源偏紧。与此同时,下半年需求端或面临关税压力,政策频繁调整可能进一步放大不确定性。

不可忽略的是,由于政策的边际效用递减明显,为了完成经济目标,经济数据的误差也越来越大,经济增长的质量也越来越成为经济问题之一。

近年来,刺激政策依赖产业政策、固定资产投资和出口,但效果边际递减,2025年预计GDP增速维持在4%-4.5%之间,达到5%的目标,可能需要超常规政策来提振。但宏观刺激政策主要用于应急,行业政策则需聚焦结构性改革,以避免低效投资积累更多债务。

三、高质量增长需要放弃对经济增长目标的执着,同时需要深化改革。

实际上,要确保经济稳定和高质量发展,就不应该执着于增长。增长速度放缓只是一个成熟的经济体向高质量和可持续发展道路转变所要付出的代价,这就要求决策者必须跟随经济发展的逻辑和事实,逐渐下调增长预期。

当然,更重要的是继续深化结构性改革,开放经济。中国经济增速下滑的主要原因,除经济发展模式造成的供给过剩、需求不足之外,其他的原因都是结构性的,包括劳动力成本快速上升、人口政策造成的劳动人口下滑和性别比失衡。人口老龄化直接导致劳动力供给减少,劳动年龄人口比重下降,老年人口比重上升,进而降低全要素生产率,经济增长放缓。数据显示,2010年以来,中国劳动年龄人口持续减少,对经济增长造成负面影响是客观规律。

中国在经历了30年的惊人经济增长后,面临着结构性的经济和社会弊病。1978年至2007年间,GDP年均增长率为10%。在不利的人口结构变化中,它正处于从投资主导型劳动密集型经济向创新和生产力驱动型经济的艰难转型中。

近年来,中国的外部环境也变得更加复杂和具有挑战性,以中美战略竞争为标志,全球供应链的重新洗牌,促成了双循环增长战略的诞生。这一战略强调以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进,旨在应对中美贸易战的影响。2018年以来,中美贸易战升级导致两国贸易顺差占比下降,但中国对美国之外国家的贸易顺差增长,引发更多贸易摩擦。双循环战略通过推动出口和加强国内市场,帮助中国适应全球秩序重塑。

在年中经济陷入困境后,我们恢复了旧的刺激策略——增加基础设施支出。这样的策略又与深化改革,应对重大经济和金融风险,包括房地产行业和地方政府债务带来的风险互相冲突。2024年房地产市场急剧下滑导致总需求减弱,但从四季度起恢复势头,主要靠财政刺激。

虽然我们持续实施了三年多的宽松货币政策和积极的财政政策,以期待刺激经济增长,但这些严重依赖产业政策、固定资产投资和出口的经济刺激政策,不得不应对需求萎缩、供应冲击和未来增长预期减弱的三重压力,这使政府深化经济改革的任务变得异常复杂。2025年,结构性改革仍是关键议题。只有通过市场化改革深化,释放消费潜力,中国才能实现可持续增长,而增长放缓不过是转型的必经代价。