内容提要:

重庆民企泰克环保投资8亿在贵州仁怀茅台镇建白酒污水处理厂,建成验收后被当地强行接管三年多,未获分文补偿。事件违反合同法、民法典及民营经济促进法等多项规定,暴露权力滥用。呼吁强化法治、监督问责,防止民企成“唐僧肉”,确保营商环境法治化。

一、重庆民营企业家贵州仁怀投资8亿,项目建成即被地方无偿强取豪夺。

在贵州仁怀市茅台镇,一场围绕民营企业投资的“强取豪夺”事件震惊了舆论。

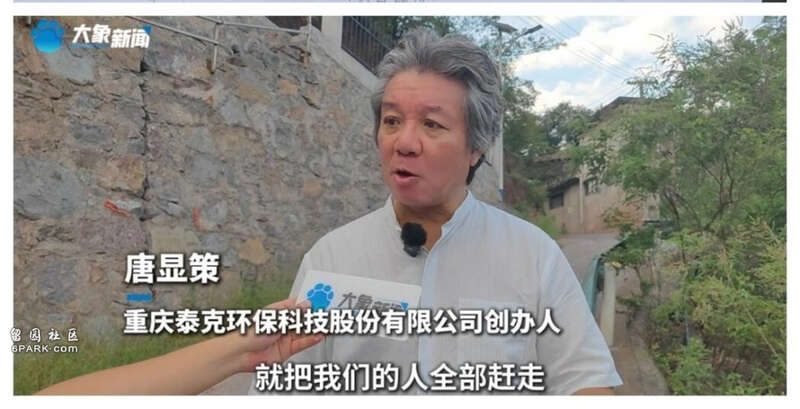

重庆泰克环保科技股份有限公司作为一家专注环境保护的民营企业,其创始人唐显策原本怀揣着对白酒产业环保前景的憧憬,通过当地政府的招商引资,于2017年参与了仁怀市白酒污水处理厂的PPP项目招标。该项目全称为“仁怀市二合安龙场白酒废水处理厂”,是贵州省重点生态工程,总投资高达8.2亿元,日处理能力1.5万吨,旨在解决茅台镇上千家酒企的污水处理难题,覆盖周边15个村落和1045家酱香酒企业。

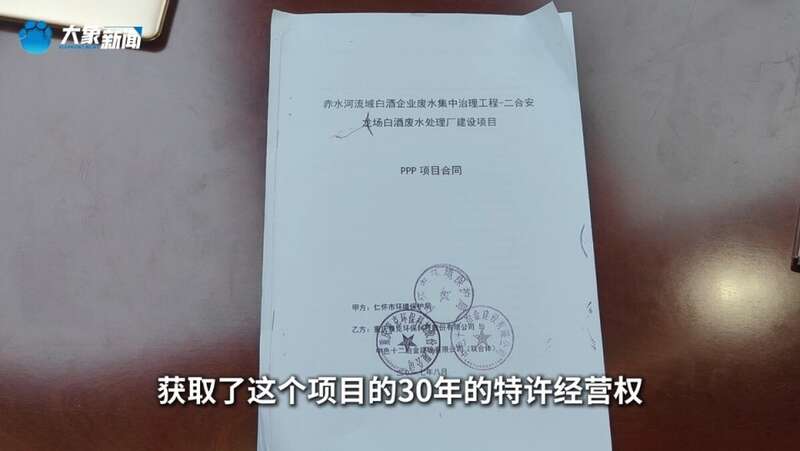

唐显策,63岁,是改革开放后首批公派赴德国留学的环境工程专家。1997年,他创办了泰克环保,经过多年发展,成为重庆市十大污水处理企业之一。公司以2亿元自有资金,加上通过银行和金融机构融资的5亿元多,共投入超过7亿元,占项目公司股份的86%。另一家国企伙伴和仁怀市水投集团分别出资,形成联合体中标。合同明确规定,泰克环保等中标方负责投融资、建设,并获得30年特许经营权,期满后无偿移交仁怀市政府。这份合同本应是双方合作的保障,却成了后续纠纷的导火索。

项目建设过程可谓历尽艰辛。从2018年动工,2022年5月24日通过环保验收,整个过程耗时数年,克服了技术难题和资金压力。验收通过意味着项目正式进入运营阶段,唐显策预估每年营收可达3亿元,纯利润8000万元至1亿元。这不仅仅是经济回报,更是环保事业的成果。

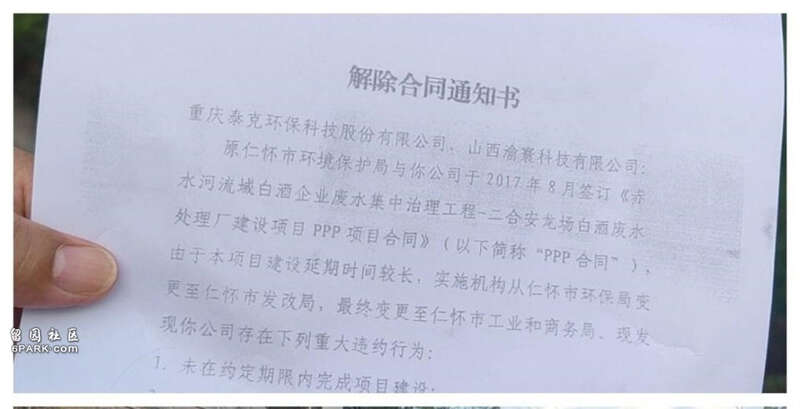

然而,就在验收后的第16天,戏剧性的一幕发生了:仁怀市工业和商务局(现更名为工业能源和科学技术局)突然组织近200名警力和行政人员闯入厂区,宣读一份《解除合同通知书》,称泰克环保存在“重大违约行为”,包括未在约定期限内完成建设、发生安全事故拒不整改等5项情形,即日解除合同。

据唐显策回忆,当天厂内员工被集中起来,听取通知后,被要求在两小时内收拾私人物品离开厂区。此后,泰克环保人员被禁止进入,甚至厂大门紧闭,保安严加把守。

唐显策曾试图从山坡上远眺厂区运行情况,却只能无奈感慨:“这和明抢有什么区别?”

更令人震惊的是,接管后,厂区迅速由一家名为北京某某环保公司的企业运营,但该公司既未经过招投标程序,也未公示资质审查,就“空降”接盘。泰克环保的投资成果就这样被“连锅端走”,三年多来,企业一分收益未得,却背负巨额债务。

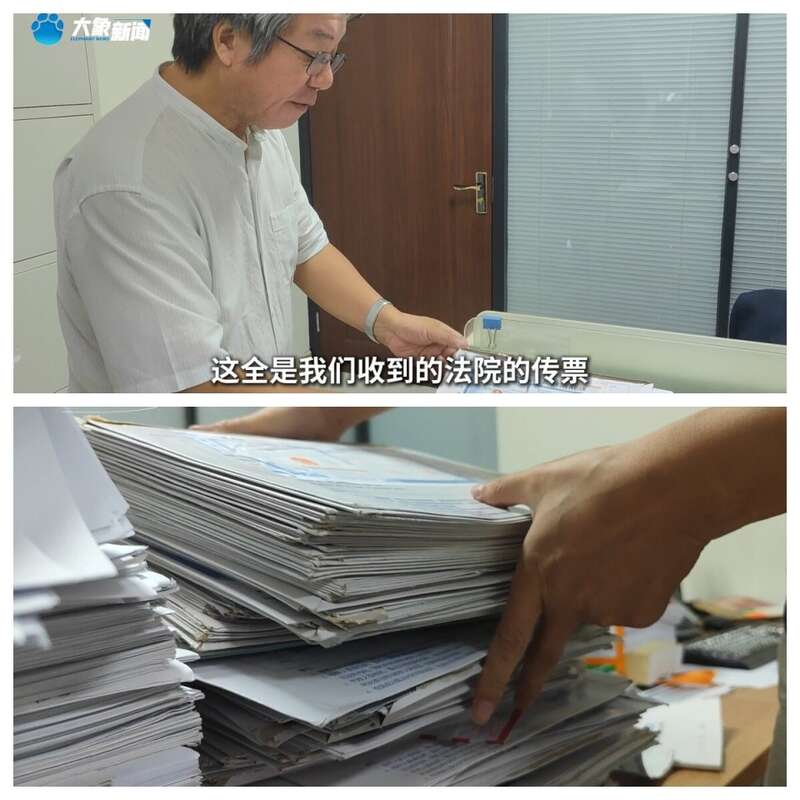

事件曝光后,引发媒体广泛报道。但此时唐显策的公司资金链断裂,员工从200多人裁减至30多人,法院传票堆积近一米高。仁怀市政府虽多次承诺“提前回购、合理赔偿”,并成立后续处置谈判工作领导小组办公室,但三年多来,拖延推诿,每次联系相关部门均以“正在开会”或“稍后回电”为由回避。

网友评论中,有人直言:“开门迎客,关门打狗,人可以走,把钱留下。”另一位网友比喻:“借鸡下蛋连鸡都不还了?”这些声音反映出公众对营商环境的担忧。仁怀市作为茅台酒的故乡,本应以优质环境吸引投资,却上演了这出“饭刚做好就被连锅端走”的闹剧。泰克环保的遭遇,不仅是单个企业的悲剧,更是民营资本在地方投资的警钟。

二、贵州仁怀官方无偿强行没收民企项目,违反了哪些法律法规?

仁怀市政府的强行接管行为,不仅涉嫌行政权力滥用,还明显违反多项法律法规。

一是明显违反合同约定和诚实信用原则。

从合同法角度看,《中华人民共和国合同法》(现并入《民法典》)第8条规定:“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。”

PPP合同明确约定,发生违约时,未违约方须先通知违约方,给予90日宽限期补救;若需单方终止,也须“给予足额补偿”。仁怀市工业局未事先通知、未给宽限期、未支付补偿,就以一纸红头文件解除合同,明显违反合同法中的诚实信用原则。

二是涉及行政法领域的权力滥用。

《中华人民共和国行政许可法》第8条强调,行政机关作出的准予行政许可决定,不得擅自改变已经生效的行政许可。项目已通过环保验收,获得运营许可,却被强行接管,这涉嫌违法撤销许可。

更严重的是,仁怀市公安局曾以“重大责任事故罪”等罪名对泰克环保高管立案调查,多名员工被羁押,后因证据不足撤案。这种“先抓人再找证据”的做法,违反了最高人民法院、最高人民检察院《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》,也与中央“防止刑事手段介入经济纠纷”的要求背道而驰。

三是侵犯了宪法规定的私有财产不受侵犯的规定。

从财产保护视角,《中华人民共和国宪法》第13条规定:“公民的合法的私有财产不受侵犯。”泰克环保的投资属于合法私有财产,强行接管相当于无偿没收,侵犯了民营企业的财产权益。

四是违背了民营经济促进法的精神。

2025年5月20日施行的《中华人民共和国民营经济促进法》第3条明确:“国家坚持平等对待、公平竞争、同等保护、共同发展的原则,促进民营经济发展壮大。民营经济组织与其他各类经济组织享有平等的法律地位、市场机会和发展权利。”仁怀市的做法,显然将民营企业置于不平等地位,违背了该法精神。

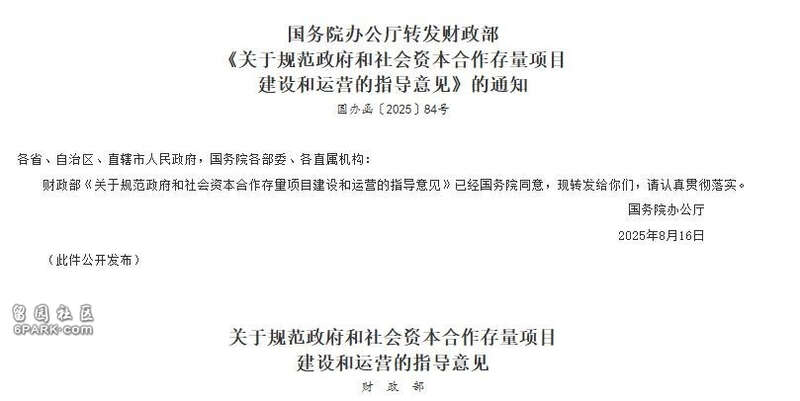

五是违反了国务院办公厅84号文件意见。

此外,国务院办公厅2025年8月印发的84号文《关于规范政府和社会资本合作存量项目建设和运营的指导意见》,要求地方政府按合同依法履约,按绩效结果及时付费,不得拖延验收或拖欠付费。仁怀市占用企业资产运营三年多,却拖欠数亿元污水处理费,拒绝补偿,这直接违反了该指导意见。

六是涉嫌违反《中华人民共和国招标投标法》。

同时,接管后引入北京某某环保公司未走招投标程序,涉嫌违反《中华人民共和国招标投标法》第3条:“在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标。”

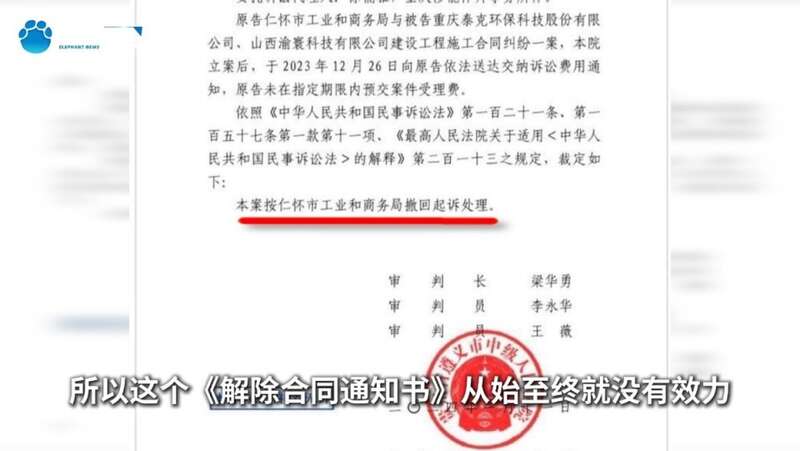

法院裁定进一步印证了违法性。仁怀市工业局起诉确认解约通知合法,先被遵义中院驳回,后上诉至贵州高院虽指令审理,但因未缴诉讼费被视为撤诉。至今无司法定性,厂区却仍被接管,这体现了“权大于法”的逻辑。

网友评论中,有人指出:“法治社会,一个重要的标志就是私有财产神圣不可侵犯。”仁怀市的行为,不仅破坏了营商环境,还可能涉嫌利益输送,亟需纪检监察介入。

三、民企屡成唐僧肉,如何防止保护民企沦为空洞的口号?

民营企业屡遭地方“强取豪夺”,如贵州六盘水女建筑商催款被抓、山东成武县官员威胁“干垮企业太简单”等案例,暴露出一些地方政府视民企为“唐僧肉”——易宰割、好吞食。这不仅挫伤投资信心,还动摇市场经济根基。

中央三令五申“依法保护民营企业和企业家合法权益”,贵州省也成立了民营经济发展中心,但若连8亿省级重点项目都难逃“关门打狗”,何以取信市场?

要防止保护民企沦为空洞口号:

第一,需强化法治建设。

完善《民营经济促进法》实施细则,建立全国统一的民企权益保护机制,如设立专属仲裁法庭,加快纠纷解决。地方政府应严格执行PPP合同,引入第三方审计,避免单方解约。

第二,加强监督问责。

中纪委和省级纪委应提级介入类似事件,严肃追责滥权官员。借鉴江浙经验,建立营商环境评估体系,对破坏环境的地区“一票否决”干部晋升。

第三,提升政务透明度,获得大众信任度。

招商引资项目须全程公开,合同变更需经人大审议。鼓励媒体和公众监督,利用网络舆情倒逼整改。

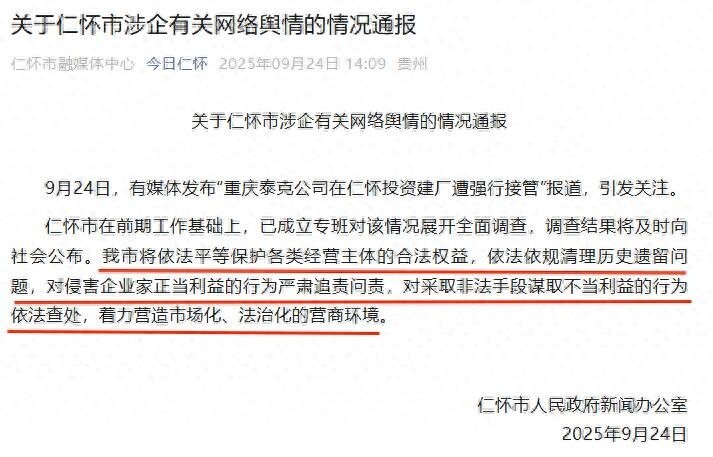

此次事件曝光后,仁怀市才成立专班调查,证明舆论力量不可或缺,但也存在自己违法自己查的嫌疑。可能需要提级调查方可彰显透明度,获得大众信任度。

第四,优化融资环境。

为民企提供低息贷款和风险担保,减少对地方依赖。最后,培养官员法治思维。通过培训,转变“民不与官斗”的旧观念,转向服务型政府。

网友感慨:“一个地方穷是有原因的,营商环境吓跑了投资人。”若不行动,民企将裹足不前,经济活力受阻。

仁怀事件是试金石,希望贵州以实际行动兑现承诺,还泰克环保公道,重建信任。唯有如此,保护民企才能从口号转为现实,推动高质量发展。