今年我观察到家长们有个很大的变化:鸡娃之风终于不再盛行,花钱更加精打细算,留学更看重性价比。

这样的体感也有数据支撑。

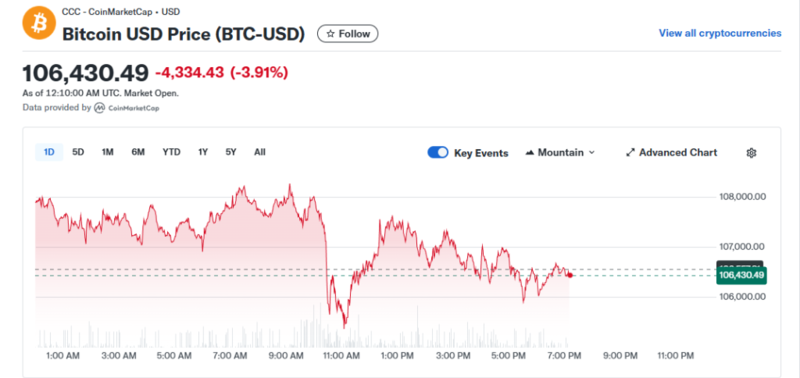

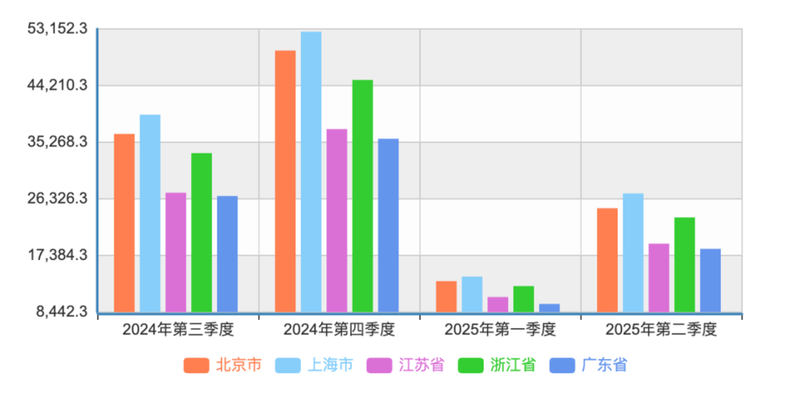

数据现实,对比去年和今年的人均消费支出可以看出,降幅并不小,尤其是上海成为了“消费降级”最猛的城市。

■数据来自国家统计局。

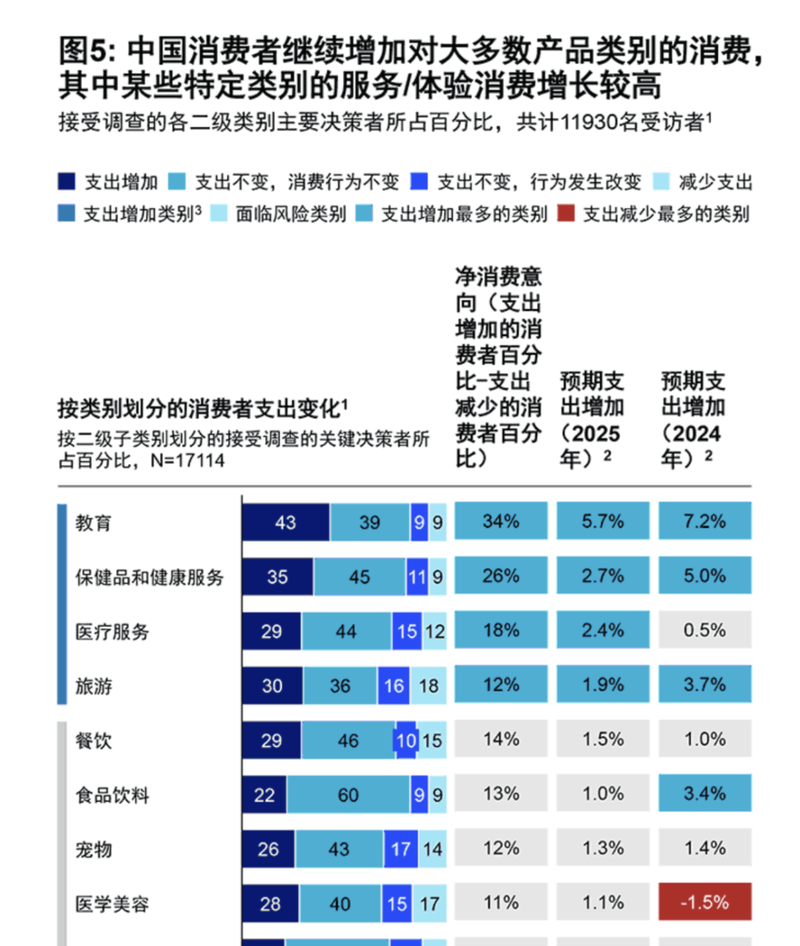

无独有偶,咨询公司麦肯锡在《2025年中国消费趋势调研》里也发现,跟前两年比起来,调研对象表示消费占可支配收入比例持续降低中。

而且,跟去年“消费降级”风还没有吹到教育不同的是,今年已经开始逐渐影响到了教育支出。

数据显示,91%的受访者在教育上的支出没有发生变化,43%的人增加了教育支出,比去年减少了10%,预期消费金额增长率5.7%,高居首位,但比去年的7.2%有所减少。

在这两组看似相悖实则有着千丝万缕关系的宏观数据下,更是勾起了我们的好奇:

中产教育消费真的降级了吗?平均投入是多少钱?哪些是最值得的消费,哪些又最不值得呢?在这一年里,出国留学家庭的意向变了吗?于是,我们邀请谷雨星球的读者们填了一份年度问卷,最终回收有效数据502份(学生12份,家长490份)。

通过此调研,我们出品了一份《2025年中产家庭消费调研报告》,试图用数据试探时代的水温,还真有了跟去年很不一样的发现。

■去年的调研被南华早报报道了,今年我们继续传播一手的声音有点小骄傲,我们登上了知名英文媒体

第一个发现:中产教育消费降级比去年明显

“去年我还有很多心思鸡娃,今年第一目标只想怎么省钱和搞钱。”有一位家长在谷雨群开玩笑说道。而这也能从此次的调研结果能看出端倪。

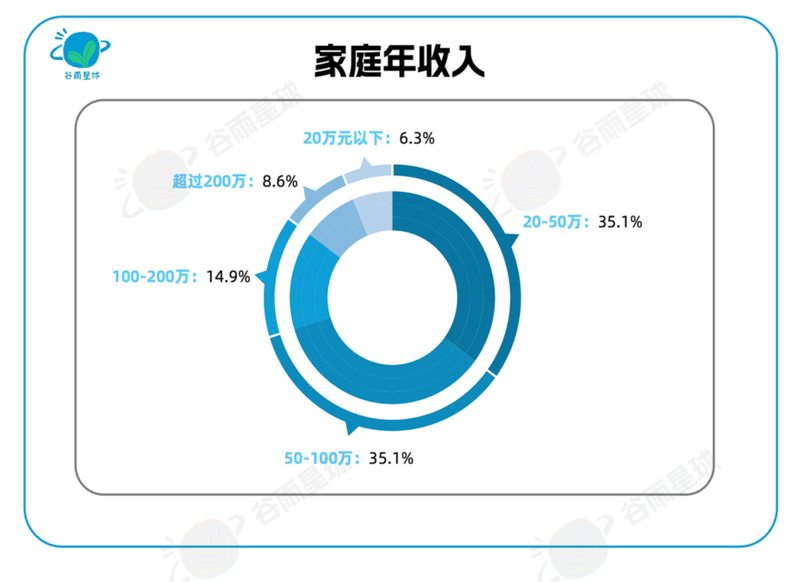

调研第一步需要明确的对象是谁,此次502个受访者基本画像就是“中产家庭”。

到底什么是中产?

北京大学在一次报告里给出了明确定义:家庭年收入达到50万元以上,或满足其他一些条件(如在一二线城市有房有车无贷款,存款和理财金额超过150万元等)家庭就能被称作中产阶级。

这次调研里:

从地区来看:上海和北京占了40%,大湾区含港澳占比13.3%,江浙占比18%,其他省会城市占了21%。此外还有10.8%家庭来自海外,其中欧洲3.9%,新加坡3.6%,美国2.4%。从家庭收入(不含固定资产)来看:超过200万的8.6%,100万以上的接近四分之一,50万以上占了58.6%,20万~50万以上达到93.6%。

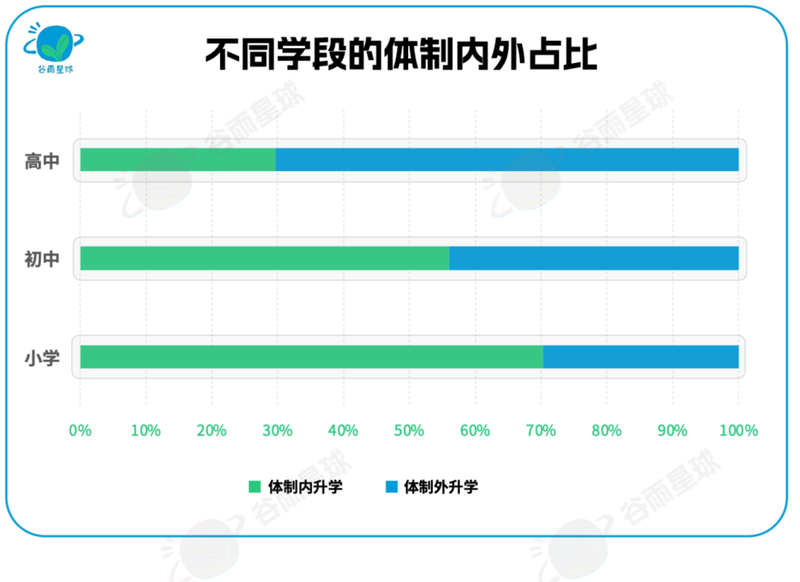

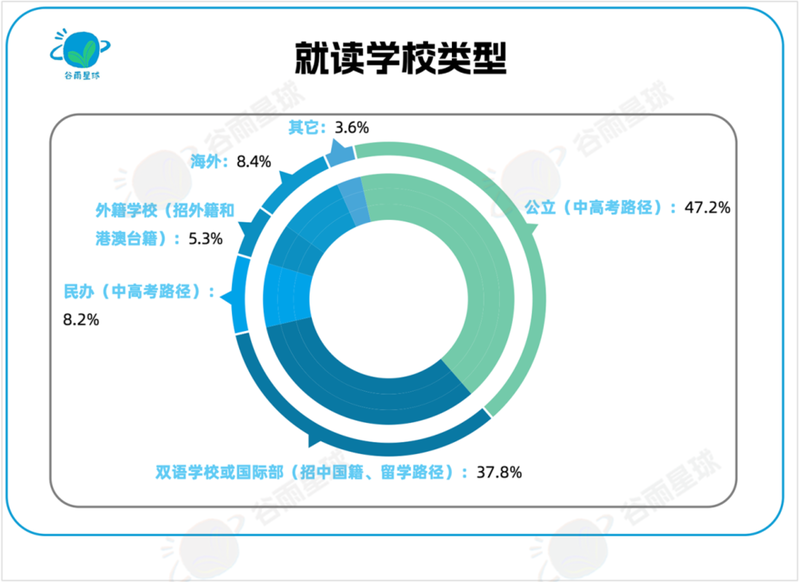

从人口来看,66.1%的家庭是独生子女,31.4%有二宝在接受教育,也有9个家庭有三宝在受教育,占了1.8%。从孩子就读学校类型来看:体制内中高考路线占了47.2%,体制外超过一半,还有海外学校。随着孩子的长大,体制外的比例越来越多,几乎呈等差数列,这也跟国际教育里小初高就读人数也呈现倒金字塔型结构一样:幼小最少,高中最多,小升初和中考后转轨的孩子越来越多。

而在国际教育路线里,双语学校人数37.8%,外籍学校5.3%,还有10.8%就读于海外学校,其中欧洲和新加坡大幅上升。

还有美国,加拿大,英国,马来西亚以及波黑,泰国,南非,马达加斯加等等,非常国际化了。

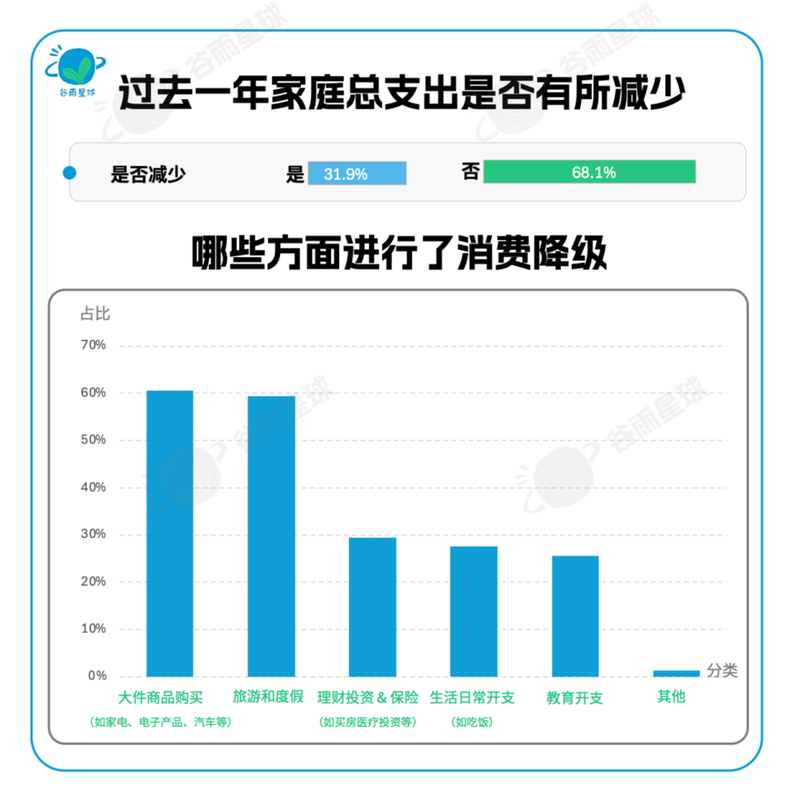

当问及家庭总支出是否有所减少时,68.1%调查对象回答是“否”,31.9%的答案是“是”,也就是说绝大多数家庭在今年并没有减少家庭总支出。

相较于去年55.1%的家长的回答是“Yes”,消费降级的人数在减少,也可能是因为去年已经经过了一轮降级。

具体是在哪些方面降级了呢?

排在第一的是大件商品如电子产品汽车等(60.6%),这在大众市场很明显:京东淘宝增速放缓营收下滑,性价比高的拼多多突飞猛进。

其次旅游和度假,占比59.4%。

而教育开支则是消费降级最不明显的板块,仅有25.6%的家庭表示减少了教育开支,也就是说四分之三的家庭没有降低教育消费开支。

由此,我们得到了调研的第一个发现:

今年超过四分之三的中产家庭并未进行消费降级,但比去年人数有所增加,教育仍然是家庭支出占比最高的板块之一。

第二个发现:高收入家庭支出降幅最大

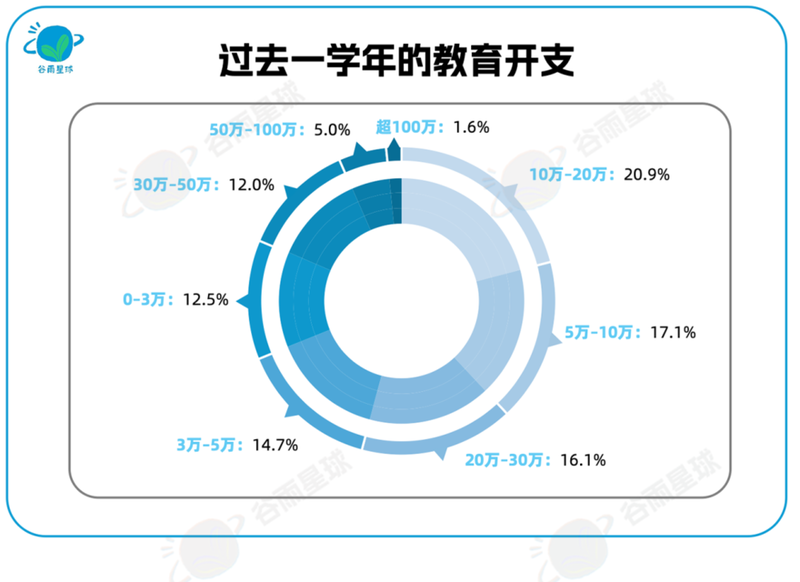

在过去的一学年里,为孩子花了多少钱呢?

调查结果显示:教育开支超过50万家庭占了7%,比去年的9.5%稍稍下降;超过30万的占比19%,超过了五分之一;超过20万的家庭占了45%,远高于去年的35.2%;而超过10万的家庭占比56%。

整体来说,10~30万支出的占比变多了一些,30~50万支出稍有下降。

此外,17%的家庭开支在5~10万,3~5万的家庭占比15%,也有1.6%的家庭一年教育开支花了100万。

总体来看,跟去年比,总消费金额有所下降。

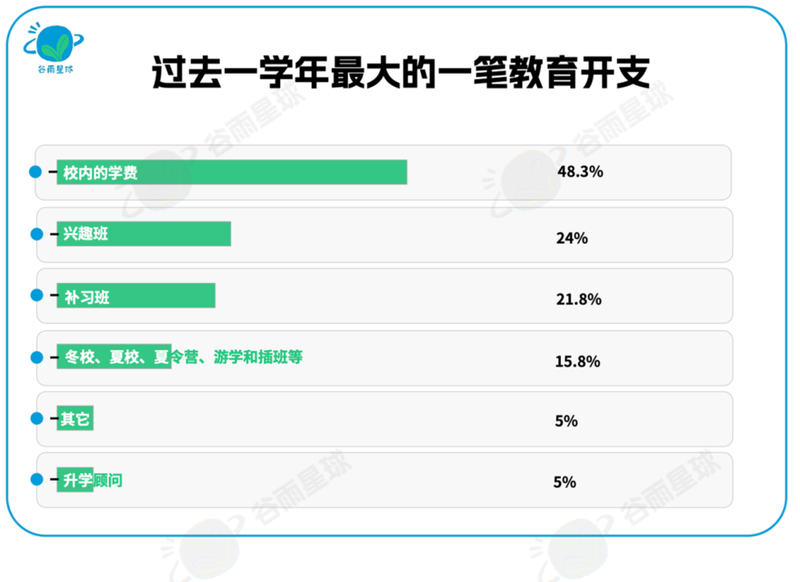

教育开支的大头来自哪儿呢?

第一是学费,占比达到了48.3%,尤其是体制外的学费,均价一年20万起步,海外私校的费用均价达到了40万。

其次就是校外补习兴趣班,占比达到了45.8%,基本与去年的41.2%持平。

我们常说,如果读体制外,要准备至少学费2倍的钱。而体制内的(提前学)补课费也日渐昂贵,一个暑假花掉10万块也不少见。

这也是让我们意外的点,社交媒体上都在说“中产家长正在砍掉兴趣班”,但真实数据之下,孩子的兴趣爱好并没有为消费降级让位,仍有24%的家庭消费最大头是兴趣班。

还有15.8%的家庭选择了暑期夏令营夏校,比去年降低3%,营地的吸引力着实在下降,还有5%的家庭选择了升学顾问。

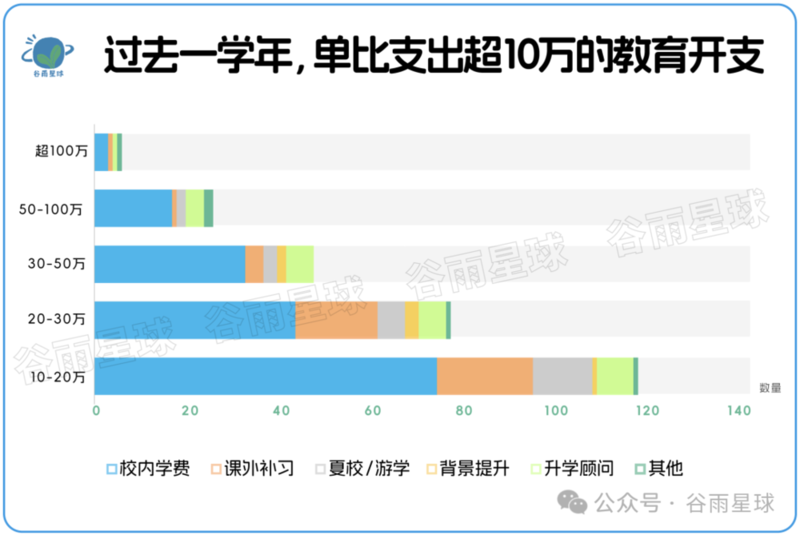

具体来看,单笔超过10万的教育开支里,最多分布在10~20万,在此区间,除了学费和补习费外,夏校游学的开支最高。

我们也不难看出补习费均价越来越贵,在20~30万的区间里占比跟学费相当。

随着单笔开支的增加,升学顾问的重要性越来越大:在30~50万和50~100万的区间里,其占比最多,赶超补习班等其他开支。

而这几年来,升学顾问的收费也水涨船高,从前几年的均价十万到现在25万都找不到什么好老师,名师基本报价50万起步。

不过,从下图可以发现一个新的变化:

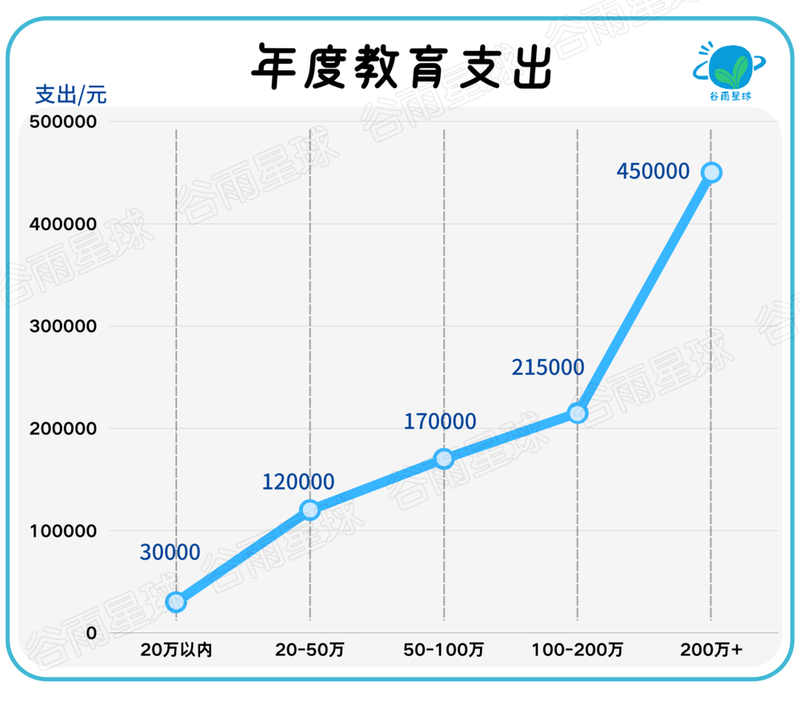

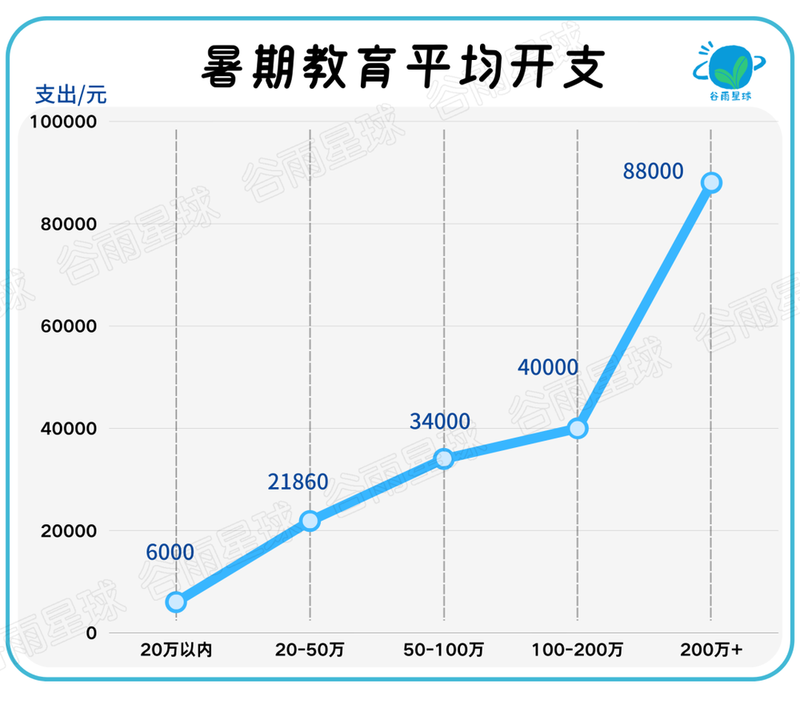

年收入20万以下的家庭,教育支出在3万,比去年的5.8万降低了48%,降幅略大;年入20~50万的家庭,平均支出猛增到了12万,比去年有所增加;年入50~100万时,平均教育支出达到了17万。

一个最明显的变化是,年入100万以上家庭的教育支出,比去年大幅减少。

去年,收入100~200万的家长会明显增加教育开支,高达36万,而今年这个数字变成了21.5万;年入200万以上的家庭,开支48万,也比去年的60万有所降低。

由此,我们得到了调研的第二个发现:

中产家庭收入与教育平均支出呈现正相关关系,但是变化是收入越高的家庭,教育投入开始降低。

第三个发现:不确定出国目的地的人变多了

教育开支的变化,带来的一个重大改变,就是留学目的地的变化。

随着美国私立大学的学费超过了10万美金一年,以及各种形势变化,不少家庭也选择了更换目的地。

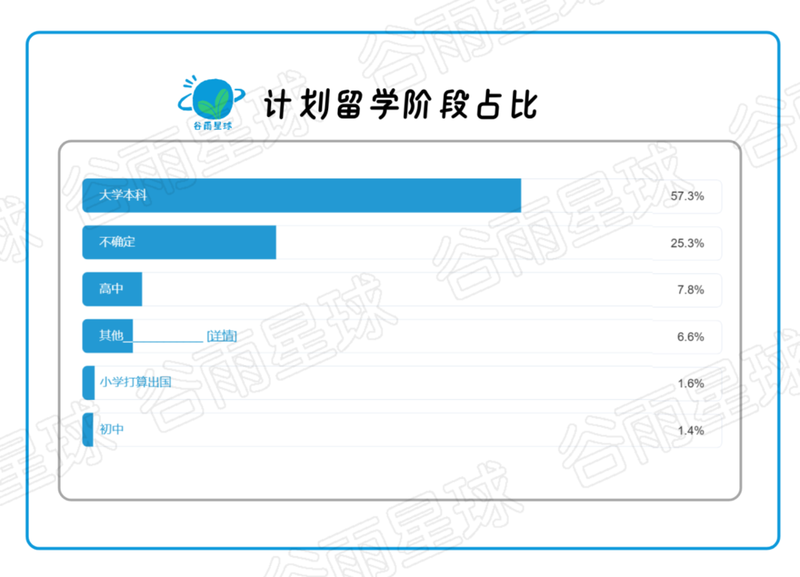

在这次调研中,57.3%的家庭选择大学本科出国,高中出国占比7.8%,小初占比3%,还有6.6%选择研究生出国。

此外,选择“不确定出国时间”的人数在增加:25.3%的人在动摇,暂时并不确定自己出国的时间。

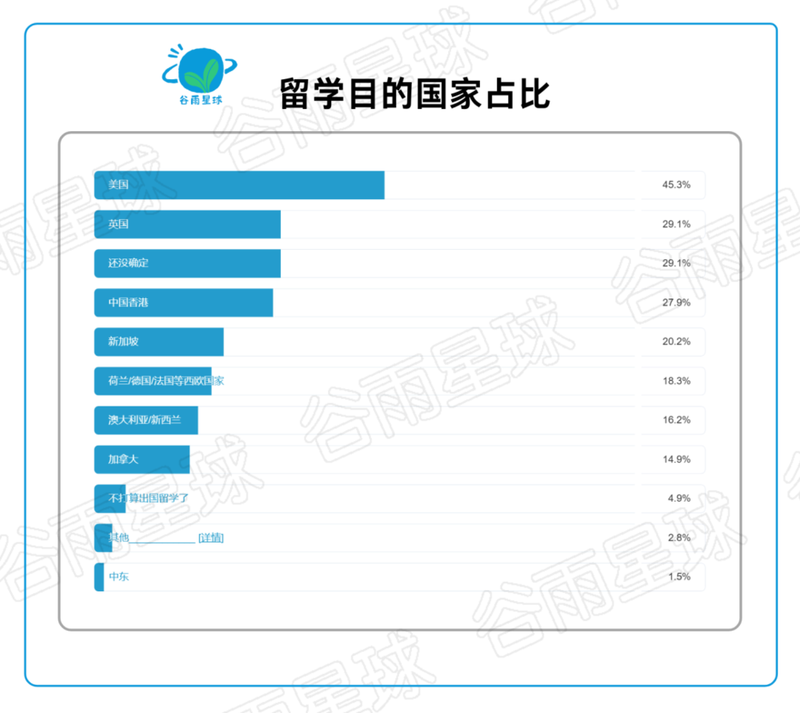

那么,现今计划去哪儿留学呢?

美国还是最多选择,45.3%的人把美国放在了第一选项,其次是英国,29.1%,中国香港和新加坡也有27.9%和20.2%,成为了最热门的选择之一。

有趣的是,跟去年不同的是,今年西欧的吸引力大幅上升,有18.3%的家庭选择了荷兰、德国和法国等。

此外,日本有2.8%的人选择,还有中东也有1.5%的家庭选择,抢人大战初具成效。

有趣的是,不确定的人数比之前增加了特别多:接近三分之一的人表示并没有确定出国的目的地。

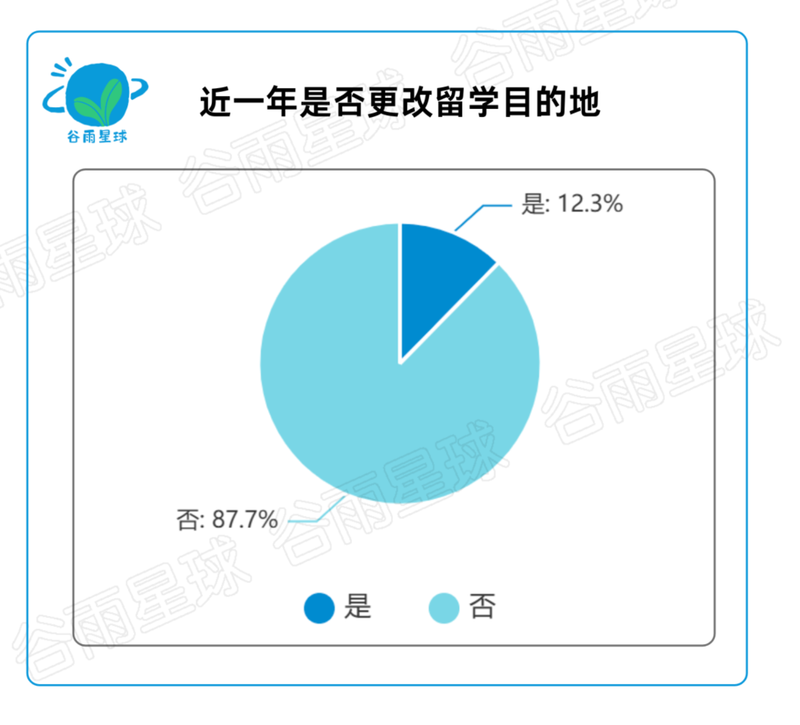

而当被问到“近期是否调整了留学目的地和留学计划”的时候,87.7%的家庭的答案是“否”,也有12.3%的家庭表示进行了调整。

其中最大的调整来自美国留学群体信心的变化。

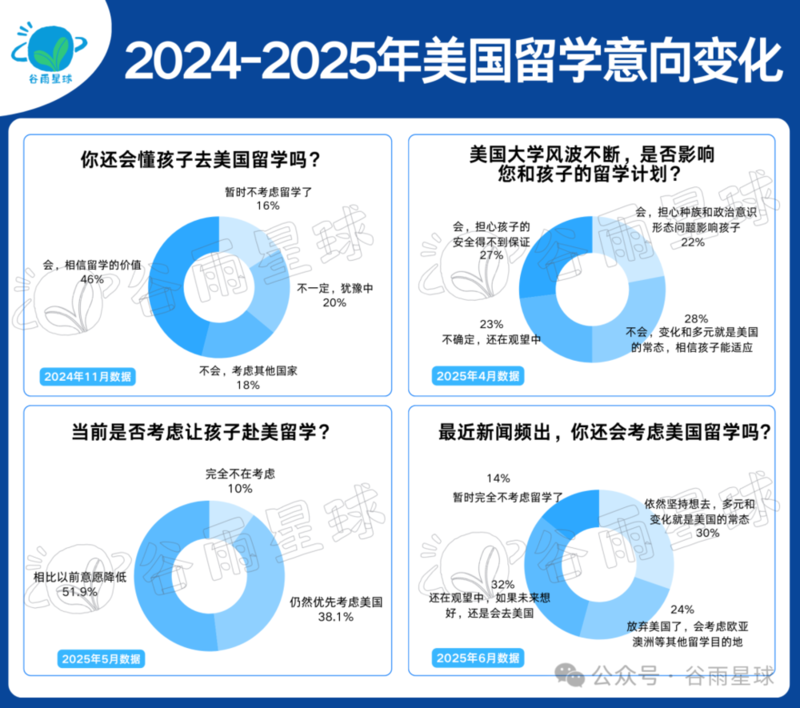

而根据谷雨星球在2024年、今年3月、5月连续做的读者调查,更直观地发现:

早在去年11月时,老特还没上台,我们就做了一次问卷调查,超过2000多名读者填写了互动问题“你未来还会打算去美国留学吗?”心态仍然很乐观:超过46%的家庭选择“是”,一共有1161票,仍然相信美国留学的价值。3月底,我们做了一次小调查:49%的人选择美国大学风波会影响自己的留学计划;28%的人仍然很坚定,23%的人选择观望。5月初,新的问卷调查继续印证我们的体感:仅有38.1%的人仍然优先考虑美国,相比以前意愿降低的人共有51.9%,完全不再考虑的家长有10%。进入6月后,2017份投票中,30.29%坚定美国,24%转投其他国家,31.73%的摇摆派,观望情况中,而有14%的人放弃了留学计划。

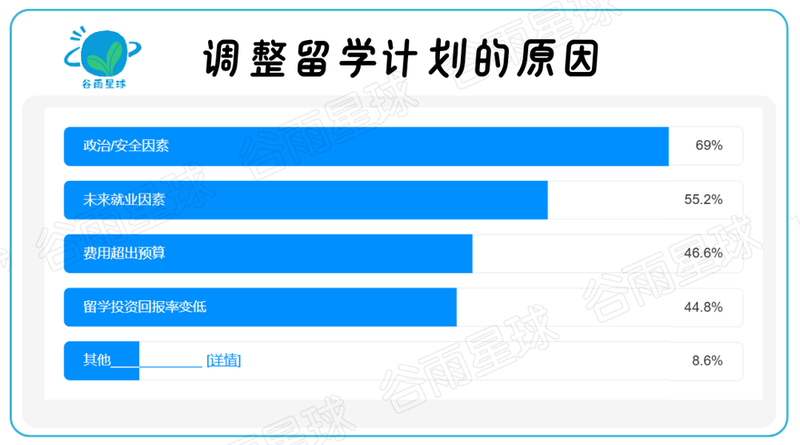

调整原因最多的是政治和安全因素,其次是就业,也有46.6%的家庭选择了费用超出预算,44.8%的家庭选择了投资回报率在变低。

随着美国私立大学学费纷纷逼近10万美金大关,英国大学也上调了10%左右的学费增长率,“性价比”成为了考量的重要指标。

我之前写过一个理论“留学一级半台阶”:

以往留学是一个一揽子的打包计划,从一级台阶直接迈入第二级台阶;但随着不确定性的加强,我们更愿意先上半级台阶,根据形势而变,不再只做全盘计划。

这就得到了调研的第三个发现:

当下不确定性成为常态,越来越多留学家庭不再拘泥于长远的规划,计划赶不上变化,每年都在变,而是随机而动。

第四个发现:最值得和最不值得的花费

高收入家庭消费降级的现象,在花钱高峰期的暑假也非常明显:

年收入20万以下的家庭,暑假开支在6000出头,比去年更少;而20~50万年收入的家庭则增长到了2.1万;50~100万年收入的家庭平均花了3.4万;而100~200万家庭则花费4万,比去年的7.6万大幅降低。

同家庭收入的支出曲线一样,暑期花费的增加会在收入200万以上的家庭开始猛增,达到8.8万。

总体来看,最明显的降温出现在20万以内和100~200万家庭中,暑期教育消费正在趋于更加理性。

那么钱都花在哪儿呢?

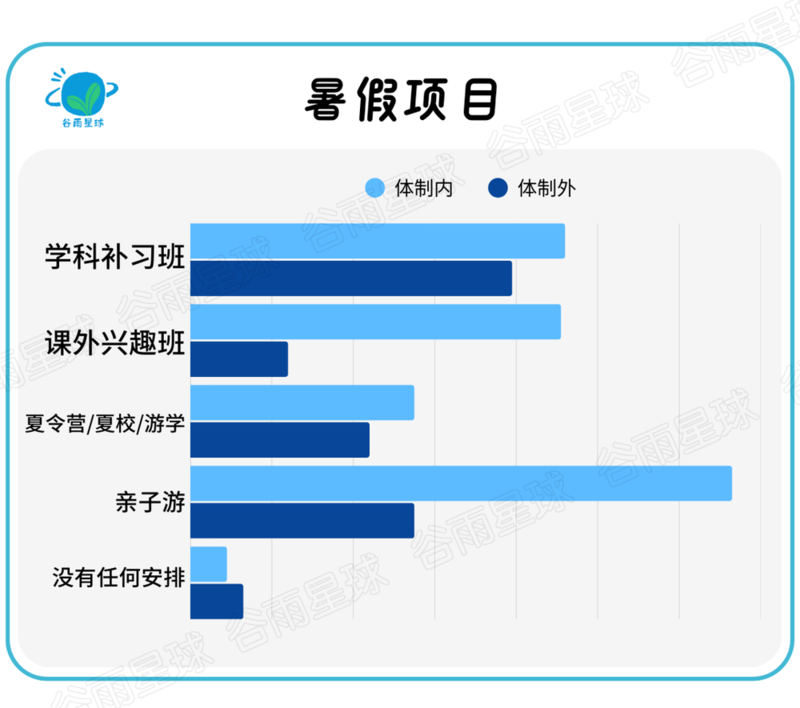

从数据来看,走体制内中高考路径家庭的暑假安排最多的三项分别是亲子游、课外兴趣班和学科补习班。而体制外路线的家庭则是学科补习班,亲子游和夏令营夏校游学。

对比不难发现,体制内“玩”和“学”的两极分化十分明显,人数都很多,而体制外分布更加均衡,我们身边很多家庭是夏校、亲子游、学科、兴趣班都占齐了。

这就有了调研的第四个发现:

体制内外都要花钱,只是花的地方不一样。

再来具体看看对比。

学科补习班体制内外都必补的就是英文和数学,其中体制内补习人数都多于体制外。其次两者差异最大的是语文科目,体制外补习的极少。而体制外则是补习理科和搞科研竞赛项目制学习的人更多。

从花费来看,占比最多的是1~3万,1万元以下和3~5万元。也有7%的家庭为了学科补习花费超过5万,比去年的13%有所降温。

课外兴趣班体制内外最多人参加的是体育类,其次是艺术类、音乐类和语言类,差别最大的是体育。

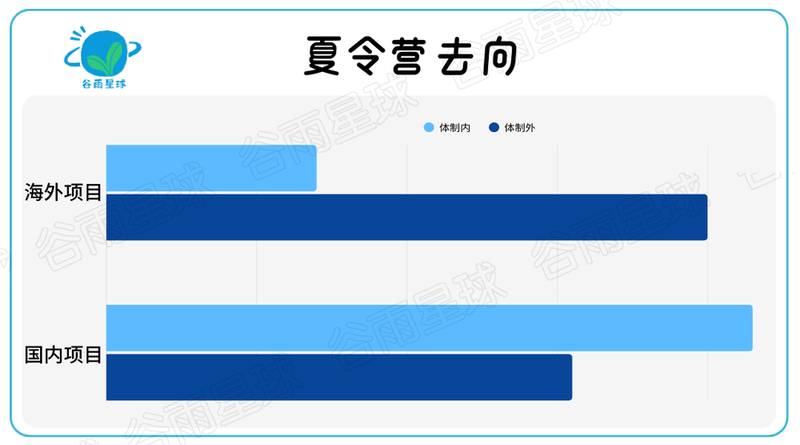

夏令营夏校与去年最大的不同是,体制内参与国内夏令营夏校和游学的学生越来越多了。体制外明显国外项目的人数要高于体制内。

最后,我们也问了502名受访者,在消费降级下,认为今年最值得/不值得的支出是什么?

认为值得的家长,首先将Top1的票投给了“学费”,体育类也获得大家的一致认可,还有“投资自己”、“看世界”、“追求热爱的兴趣”。

【那些花费值得的费用】:

“留学的学费,孩子学会了对自己负责”。

“校内学费,学校课程含金量高,孩子没有补课也收获了GPA年级第一,很多同学的补习费赶上了学费”。

“国际教育中学费是大头,孩子在学校度过的时间最多也最有价值,因此选择好适合自己孩子的学校最重要,特别是中学以上阶段的学生”。

“辩论比赛,孩子通过比赛成长了很多,自信心,抗压能力,独立生活能力等”。

“谷雨星球访校,切身体会的感受与线上或他人介绍不同,能更清楚地认识到自己真实喜欢的”。

“美国夏校。开拓了眼界,没有父母陪伴前往美国的独立性,感受了真实的美国,了解了某一个真实的城市,和国内社交网站说的不那么一样,比想象中安全,只要遵守规则,眼见为实。直观了解美国生活的状态以及同龄人的社交和学习状态,是很好的成长体验”。

“素质类教育,弥补了学术教育的目的性和功利性,舒展身心,是很好的“调和剂”。

“体育方面。游泳私教以及后续坚持的训练。明显改善了娃的身体不平衡,提高了信心和体力。其它支出的排名,感觉也是体育类大于学术类。感觉娃没开窍之前,其实没必要上学术类”。

“投资自我,让我有了热气腾腾去活着的力量。让我知道,我的视野和心胸可以更宽广,我的世界可以更大”。

也有人列出了最不满意的消费,令人意外的是,42%家长认为“没有不值得的消费”。

【那些花费不值得的费用】:

有不少家长认为,由焦虑和跟风驱动的“学科培训”和“兴趣班”,反而带来的失望比较多。

“因为焦虑而盲目地补习,补习本身没有问题,但是补习无法解决人的心理状态问题,如果孩子没有处于好的状态,不是忙着补习,而且先调整状态”。

“AMC10的竞赛辅导。因为孩子本身对数学没有那么热爱,不应该让她在这个上面花过多的精力”。

“娃学习钢琴的费用。真的不要在娃不感兴趣的项目上投入大量的时间、精力和金钱。既费妈,又费娃”。

“买的兴趣班的课包,孩子上了几节不喜欢了,最后家长自己去上完了”。

还有说夏令营不必要的家长也越来越多了:

“研学和夏令营。好的机构难找,即便有,性价比也很低,与其如此,不如陪伴,更有意义”。

不少家长看清了升学机构并不适合每个人:

“我觉得是升学顾问。孩子学校有升学顾问,孩子标化已经出分,我们对孩子未来学校期待也不高,我觉得可以自己来,但是孩子想要”。

“看申请的要求,如果不要求排名,升学机构标化刷题都可以不要”。

“托福一对一线上辅导。有学习能力,也掌握技巧,只是因为讨厌背单词,不得已接受陌生人的监督,但实际效果并不理想”。

如果说要为《2025年中产家庭教育消费调研》的发现划个重点,我想一定是“不确定性”:

虽然消费降级仍没有特别明显的趋势,但是消费总金额确实在降低,家长越来越理性。

当每一笔花费都是审慎思考后的选择,说明大人和孩子都已经做好了接受任何结果的准备,正如有位家长说的,“所有的坑都来自比较和焦虑”。

这群人原本也是英美留学和国际教育的主流人群,那么,当消费主义的风褪去,他们将仔细斟酌每一笔开支,行业也正在迎来一场优胜劣汰。今年听闻部分留学机构大降价,部分学校招生不佳,就是证明。