2025年11月5日上午,美国最高法院开庭合并审理“学习资源公司诉特朗普案”(Learning Resources,Inc. v. Trump)和“特朗普诉VOS精选案”(Trump v. VOS Selections, Inc.)两个案件。这两个案件,因将决定特朗普第二任期内实施的各种关税的合法性,也被外界合称为“特朗普关税案”。此前,美国最高法院已经多次就特朗普施政相关案件进行听证、审理和判决,但和以前涉及的签证、移民、司法禁令等案件相比,该案毫无疑问具有更加重要的意义。

要知道,早在250年前,在北美大陆生活的殖民地人民,就因为“谁有权征税”这个问题和英国产生矛盾,引发“波士顿倾茶事件”,并最终导致美国独立战争的爆发。所以,征税问题就是美国的国本问题,处置应当慎之又慎。正因如此,美国国父们才在宪法第一条第八款中,将征税的权力明确赋予了国会这一最高立法机构。所以,该案所涉及的征税权,直接关系到美国宪制结构下核心权力的归属,属于决定数百年来宪制传统能否延续的重大问题。

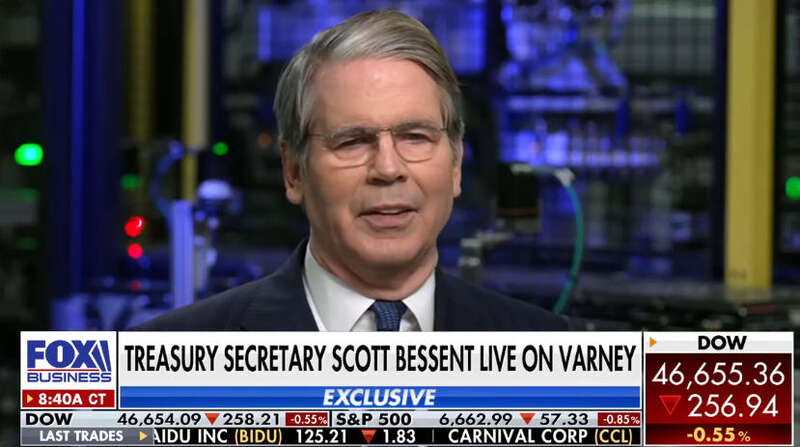

在另一边,该案对总统特朗普而言,同样关键。作为一位“治大国如打扑克”的政治领袖,喜欢把“你手中还有什么牌”挂在嘴边的他,自从2025年1月20日开始第二任期以来,关税就一直是其外交政策中最重要的一张底牌。在其近一年的施政和中美关系近一年的起伏摩擦中,这一点已经展露无遗。因此,该案的结果将直接关系到他当下最重要的政策工具的存废,理所当然地受到了总统本人的高度重视——甚至将其称为“决定美国生死存亡的案件”。

特朗普要求加快审理的案件背景

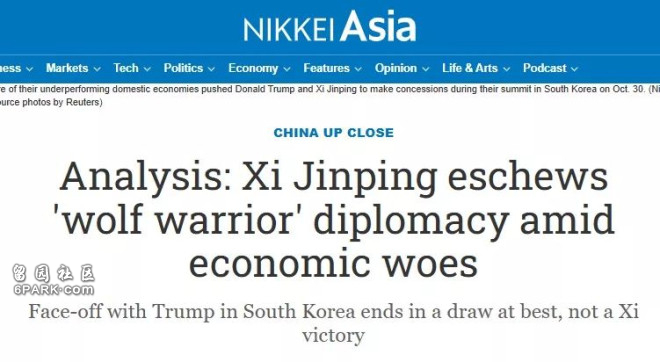

2025年4月2日,特朗普在白宫发表演讲,推出“对等关税”政策,宣布美国将对几乎所有进口商品征收10%的基础关税,并对部分国家和特定商品加征更高税率。这些措施几乎覆盖全球贸易体系,对美国国内企业、消费者以及全球供应链都产生了立竿见影的冲击。

在美国国内,这场关税风暴也迅速引发了法律震荡。最早提起诉讼的原告之一,是位于伊利诺伊州的教育用品公司Learning Resources Inc.。这家公司长期依赖从中国、墨西哥等地进口塑料制品与教学玩具。关税实施后,其成本骤增,公司被迫削减订单与员工。于是,他们以特朗普的关税政策违反宪法授权与《国际紧急经济权力法》(International Emergency Economic Powers Act)为由,在D.C.地方法院提起诉讼。几乎与此同时,五家因关税政策濒临破产的小企业(VOS Selections, Inc.等)也以类似理由,在美国国际贸易法院提起了诉讼。

《国际紧急经济权力法》是1977年国会为应对冷战时期非常状态而制定的紧急法令,原意是赋予总统在遭遇“来源于国外的异常且紧急威胁”时,有权冻结资产、限制贸易、禁止资金往来。它的历史用途,几乎都集中在外交制裁领域——例如冻结伊朗资产、限制朝鲜进口,或制裁俄罗斯寡头等。

然而,特朗普政府以“全球贸易逆差威胁国家安全”为由,援引《国际紧急经济权力法》对全部进口商品征税。这是自该法颁布以来最广泛、最激进的适用。

但问题在于:《国际紧急经济权力法》的文字并未出现“关税”“税率”“征收”等概念,它授予总统的是“调控”(regulate)而非“征税”(impose duties/tariffs)的权力。于是,案件的关键就在于:总统能否在无国会特别授权的情况下,以“紧急状态”为由设定普遍性的关税?

这两起案件在地方法院并未遭受太大阻力。2025年5月28日,国际贸易法院的三名法官裁定原告胜诉,认为《国际紧急经济权力法》并未赋予总统以当前方式制定关税的权力;一天后的29日,D.C.地方法院孔特雷拉斯法官也作出判决,裁决特朗普的关税政策违法。

针对国际贸易法院的判决,特朗普政府上诉至联邦巡回上诉法院。8月29日,上诉法院作出裁决,同样认定特朗普超越了《国际紧急经济权力法》赋予的权限,明确征收关税的权力仅属于国会。

上诉法院作出判决后,特朗普政府随即向最高法院提出加快审理的请求。最高法院于2025年9月9日决定受理,并与Learning Resources案合并审理。

美国司法判决与国家安全的“重大问题原则”

特朗普政府在下级法院审理中,多次重申过其核心主张:《国际紧急经济权力法》明确授权总统在“异常且紧急的威胁”下,采取任何必要措施调控对外经济;而美国当前所面对的贸易逆差和对外经济依赖已经足以构成《国际紧急经济权力法》下的“异常且紧急威胁”。所以,关税作为国家安全与经济安全的工具,可以由总统根据情况使用。

对于原告而言,其观点和理由更加直接:贸易逆差并不构成《国际紧急经济权力法》下异常且紧急的威胁,《国际紧急经济权力法》也没有任何字眼赋予总统和税收、关税相关的权力;如果允许总统如此任意扩大解释《国际紧急经济权力法》,相当于完全架空了国会在宪法规定下的税收权力。

近年来随着大法官的更替,最高法院的保守转向已是既成事实。在旅行禁令案、地方法院全国禁令等诸多案件中,最高法院都作出了有利于行政机关的裁决。但若以此就判断最高法院会继续站在总统的一边,恐怕会低估美国几百年宪制积淀在当下对于行政机关的约束,也会误读保守派法官们的保守初心。

在美国的行政法中,“重大问题原则”是一个极为重要的法律解释原则。这一原则要求,在面对具有重大政治或经济意义的问题时,如果国会要将相关权力委托给行政机构行使,一定要做出明确和足够清晰的授权。

换言之,对于重大政治和经济问题,如果国会没有足够清晰和明确地赋予行政机关权力,那么行政机关和法院都不能随意将法律解释为已经做出了授权。

自二十世纪九十年代以来,最高法院已经多次在涉及价格管制、烟草管制、空气质量管理、新冠疫苗接种和学生贷款减免等问题上,适用重大问题原则。在本案联邦巡回上诉法院的判决中,法官们亦指出案件涉及了这一原则。

相当有趣的是,“重大问题原则”最早之所以产生,是因为从1980年代的雪佛龙案开始,最高法院依据该案所确立的“雪佛龙原则”,一直将立法歧义的解释权交给了行政机构,即当国会意图含糊不清且行政机构的解释合理或合法时,法院必须尊重行政机构对法规的解释。(“雪佛龙原则”已经于2024年被保守派占多数的最高法院推翻,重新将国会立法歧义的判定权赋予司法部门。)

“重大问题原则”正是在这一背景之下,法院对于行政机关任意扩张解释的一种限制——这恰恰正是保守派法官们念兹在兹的初心之一。

只不过当年他们所面对的,是一个左派主政、自由气息浓厚且试图扩权的行政机关;而今天要面对的,却成了以保守观念呼唤“让美国再次伟大”,也同样试图扩张自己权力的特朗普政府。

关税之后美国宪制的下一步走向?

在最高法院两个半世纪的历史中,像特朗普关税案一样,同时涉及总统权力边界、国会核心职能、行政司法审查原则、全球经济稳定、国际贸易秩序等如此之多重要问题的案件,非常罕见。从程序上看,最高法院在受理VOS Selections 案时罕见地合并了两起案件,并在短短两个月时间进行审理,显然也意识到了这起案件的分量。

从目前最高法院的构成看,九名大法官中保守派占六席,自由派三席。但保守派阵营内部并非铁板一块:其中如首席大法官罗伯茨与卡瓦诺,在涉及行政权限时往往态度谨慎;而阿利托和戈萨奇则更倾向于强调国会的“明示授权”,否则行政权不得越界。

尽管最高院总体上偏向保守,并在近年来的诸多案件中作出了有利于特朗普政府的裁决,但这种“保守”,更接近制度保守主义,并非必然是政治上的亲特朗普立场。

所以,无论从历史判例还是现有法官的构成,最高法院此次全面支持特朗普关税政策的可能性并不高。倘若小概率事件发生,最高法院浓眉大眼的保守派法官也如此激进地支持行政机关对法规进行扩张解释,那无疑将会是美国行政法体系的“革命时刻”。

不过,鉴于这个案件对于特朗普现行政策和未来施政的重大影响,法官们是否会网开一面,留出某些变通的空间,例如可通过交由国会追认的方式确认合法性,则只能留待最高法院九位大法官去思考了。

不管最后判决结果如何,这都将是一个在可见的未来持续产生重要影响的案件——无论是在国际贸易层面,还是美国法律制度层面。从波士顿港口的倾茶到费城制宪会议的辩论,再到今天的最高法院,“征税权”这个从美国建国前就一直位处核心的问题,依然将会持续塑造这个国家的宪制、法律与文明。