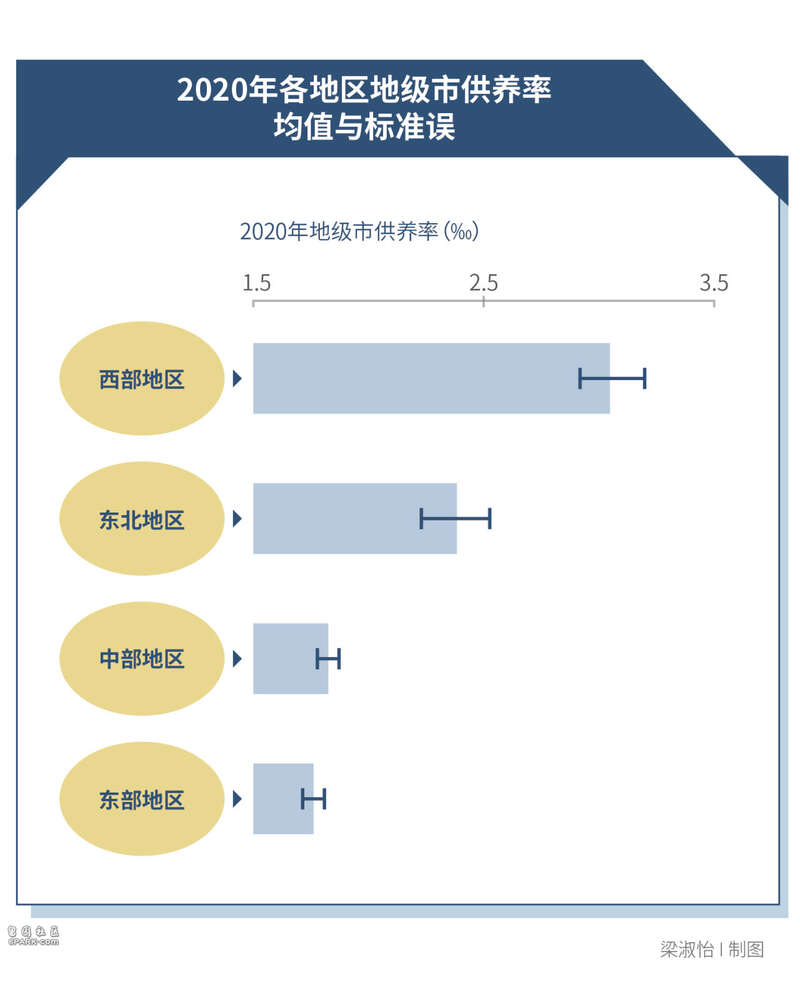

地级市供养率呈“西高东低”特征,和人口规模“东多西少”相反。视觉中国/图

“推动‘三保’底线筑牢兜实、基层财政平稳运行。”2025年11月7日,财政部公布的2025年上半年中国财政政策执行情况报告中强调。“三保”,指保基本民生、保工资、保运转。“三保”的前提是摸清底数。其中“保工资”一项,延伸出一个公众关心却又陌生的问题:中国到底有多少财政供养人员?

2025年7月,《经济学》(季刊)第25卷第4期,刊载了复旦大学经济学院院长张军与马欣榕、刘志阔合作的论文《中国财政供养人员规模估算与结构分析》。

文章通过多个核心数据,估算了近年来中国财政供养人员的规模、内部结构及空间分布,引发广泛关注。

关于这份研究的初衷与结论,南方周末记者专访了作者之一、复旦大学经济学院教授刘志阔。

财政改革需要基本事实南方周末:为什么会关注财政供养人员这个话题?

刘志阔:我们一直关注财政可持续问题。近些年,基层财政的“三保”一直是焦点。我们从中重点关注“保工资”一项,想弄清楚这一块压力究竟多重,这最直接取决于我们的财政到底供养了多少人员。

然而,当前关于财政供养人员的学术与政策讨论中,普遍缺乏对其规模的全面测算和特征的事实分析。

2009年以前,财政部曾披露地方财政供养人员的具体规模,但随着公开数据的缺失,后续研究大多基于有限的调查数据,难以全面反映财政供养人员的真实规模与分布,也无法准确把握该群体对财政支出的影响。

南方周末:将其测算清楚,有什么意义?

刘志阔:财政供养人员的规模,是一个显而易见,所有人都关心的问题,但是过去没有给出很多回答。我觉得,用一组数据把大家的观点锁定到一起,也是一种共识的形成。

财政改革需要基本事实,需要凝聚共识。把事情说明白、把规律摸清楚,能让政策选择的空间更大。

我们需要回到事实本身,用学术的严谨方法,回答那些经得起检验的基本问题。这样不仅有助于形成社会共识,也能更好地服务国家决策。

南方周末:如何确保估算结果的可靠性?

刘志阔:我们所有的数据都来自官方口径。主要使用了财政部的《中国会计年鉴》,它披露了全国预算单位“机构及人员情况表”,这是目前公开资料里最接近财政供养人员概念的一组数据,涵盖2000年至2018年。此外,还利用《中国人口和就业统计年鉴》的城镇机关事业单位就业人员作为在职人员数据的补充。

为保证估算过程的透明性,我们在论文中清楚地展示了定义、数据来源和测算口径,并给出了三种不同的口径,方便读者理解和验证。

每百人中,约5人为财政供养人员南方周末:我们先圈定一下,何为财政供养人员?

刘志阔:狭义上,指机关、事业单位编制内的工作人员和编制内离退休人员。

广义上,还包括机关或事业单位临时聘用人员,以及其他由公共财政支付工资福利的人员。也有学者依据工作单位是否属于公共部门,把相当数目的国企员工、单位自收自支人员也纳入在内。

总体来说,现有文献多采取广义口径,关注人员工资是否由财政支付,不区分是否有编制。

南方周末:如何计算财政供养人员范围?

刘志阔:我们做研究时,将供养人员进行拆分并逐一估算。首先,把财政供养人员,区分为在职人员和离退休人员。在职人员,又拆分为编内人员和编外人员。最终构成最小、中间、最大三个口径的估算。

最大口径,为所有机关事业单位就业人员与离退休人员之和;中间口径,为编制内外的在职人员与退休人员之和;最小口径,是编制内的在职人员与离退休人员之和。

南方周末:测算出的数据呈现出什么趋势?

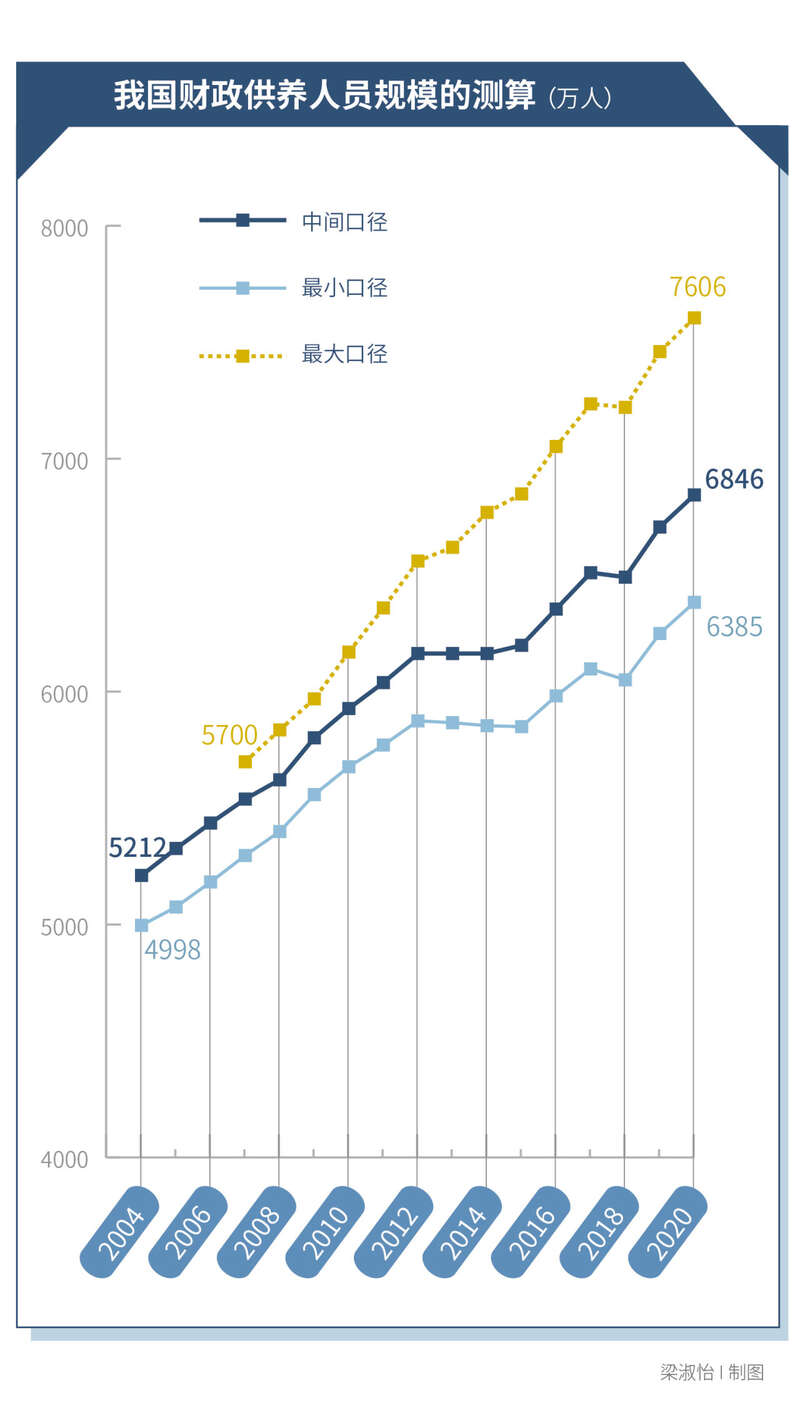

刘志阔:从绝对数量看,各个口径的数据都显示,近年来中国的财政供养人员仍呈现上升趋势。

2004-2020年,以中间口径度量,中国财政供养人员从5212万人增加到6846万人。尽管2013年政府机构改革后,财政供养人员增速有所放缓,但就“供养人员只减不增”的目标而言,其上升趋势并未被彻底抑制。

从相对规模上看,2020年,中国以财政供养人员占常住人口的比例衡量的“供养率”已上升到4.85%。其中,在职人员占就业总人口的比重为5.54%。这样一来,意味着越来越多的就业人员集中在机关事业单位,并由财政资金支付薪酬。

数据由受访者提供

编内减,编外增南方周末:在职和离退休人员,分别呈现哪些特点?

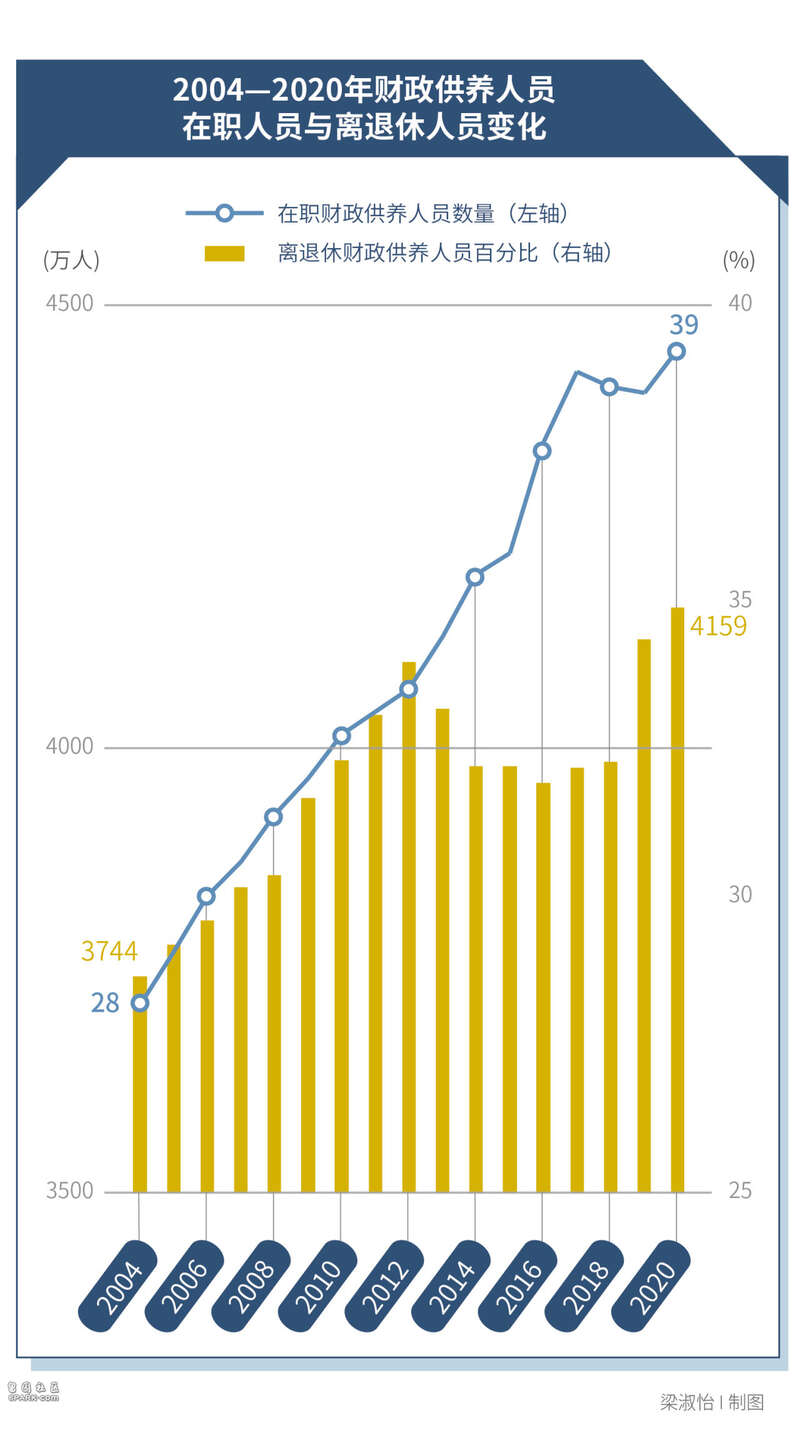

刘志阔:事实上,近年来在职的财政供养人员是下降的,中央确实在严格控制编制。但随着预期寿命提高、退休人口增加,以及代际更替的叠加效应,离退休人员规模持续扩大,这成为总量上升的主要来源。

2020年,供养人员中近四成并非在职人员,离退休人数已从2004年的1468万人增长到2687万人。

这与中国整体的人口年龄结构变化密切相关。随着老龄化程度加深,人均寿命延长,机关事业单位的离退休人员规模会持续膨胀。

2015年以来,机关事业单位养老保险改革开始逐步将离退休人员的供养负担转向养老保险体系,对于财政压力有所缓解,但不可忽视转轨过程中的成本,以及在职人员养老保险缴费、职业年金缴费等新的支付压力。

数据由受访者提供

南方周末:编制内外,又有怎样的特点?

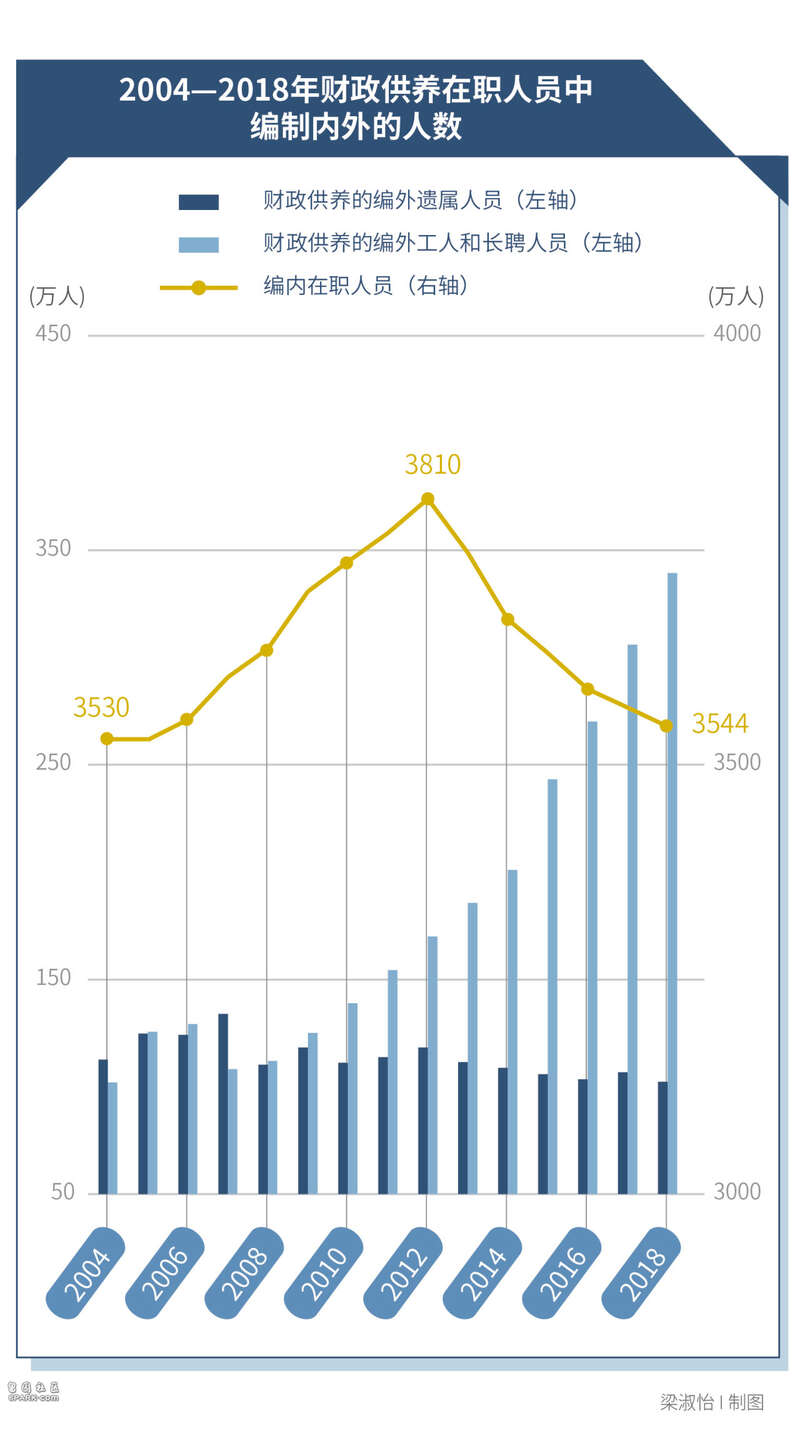

刘志阔:2013年,新一轮政府机构改革提出严控地方政府机构编制总量,要求在总量控制下有所减少,这使得2013年后编内人员明显缩减。

然而,机关事业单位在核定编制外,自行聘用的工作人员不断上升。

2004年,中国有215万编外的在职财政供养人员,2018年上升到442万,增幅超过一倍。尤其是在2008年和2013年两次政府机构改革后,增速明显加快。

数据由受访者提供

南方周末:如何理解编外人员的快速增长?

刘志阔:目前,我国机关事业单位的编外人员,主要通过签订合同、劳务派遣和人事代理等方式聘用,虽然不占用编制,但实际上由财政资金供养,编外人员膨胀后,同样会加重地方财政的支出压力。

总的来说,“编内减、编外增,离退休快速上升”构成了财政供养人员增长的主要结构性原因。这也意味着,控制编制只是第一步,未来财政支出的压力还需要从养老体制、用人机制等更深层次去化解。

供养率“西高东低”南方周末:财政供养人员的重心在基层,但基层政府部门往往财力较弱,如何处理这一矛盾?

刘志阔:如果看层级结构,中国财政供养人员的庞大规模,确实主要来自基层区县组织。2009年,中国5143万名地方财政供养人员中,省级与地级市共1764万人,余下三分之二都服务于县和县以下的行政事业单位。

如今,中国的省、地、县级供养人员分布更加呈现出金字塔状。基层财力有限,却承担了庞大的人员供养任务。在编制受限的情况下,很多地方不得不通过聘用编外人员来维持正常运转,进一步加重了财政支出压力。

长远来看,有必要进一步理顺各级地方政府的财权事权关系,明晰权责边界,减轻基层政府在履职过程中由于人员编制不足带来的编外扩张压力。

南方周末:财政供养人员的空间分布上有何差异?

刘志阔:随着中国经济社会发展,人口和产业的布局不断变迁,财政供养人员在空间上出现了局部地区编制相对紧缺与少数地区人浮于事并存的错配现象。

我们发现供养率在总体偏高并持续上升的同时,空间分布存在较大差异,地级市供养率呈现出明显“西高东低”的特征,和中国人口规模“东多西少”的分布相反。

这意味着,人口越少,供养率越高。在人口较多的地区,财政供养负担反而相对较轻。供养率的失衡在人口小县尤为突出,全国政协委员李冬玉曾指出西部某县2019年常住人口仅有3.02万人,但财政供养人员6000余人,“官民比”达到1∶5。

数据由受访者提供

南方周末:这样的差异是什么因素导致的?

刘志阔:可能与人口流动密切相关。财政供养人员的流动性较低,他们的收入来源固定在本地,不太可能像市场就业一样,跟着人口迁移。这样的刚性,加上人口流动,就带来了空间上的错配。

人口净流出的地方,供养率上升更显著,财政供养人员过剩、大量就业在公共部门囤积;而人口净流入的地区,公共服务需求高,编制收紧的背景下,很多岗位要靠扩充编外人员维持。

还可能与其他因素相关。比如中国西部地区山区和高原地区占比较大,地广人稀,在政府管理的刚性需求下,财政供养人员占比更高。欠发达地区的经济发展更多依靠财政和政策支持,使得行政事业单位在西部地区发挥了重要作用,成为重要的就业部门。

如何“保工资”南方周末:面对“错配”的情况,各地应如何调整财政供养人员规模?

刘志阔:财政供养人员的调整不能“一刀切”。其配置应当和人口结构、人口流动趋势动态匹配,不仅要看常住人口的现状,还要看未来的人口走势。人口持续下降的地方应当收缩,人口仍在增加或流入的地区则需要适当增加。

这个调整的难点在于,我们目前的财政供养体系缺乏灵活的退出机制。人员一旦进入体制,退出往往只能等自然退休,导致整个结构调整非常缓慢。如果退出很慢,那么在新增人员上就要更慎重,尤其是在空间分布和层级分布上,都要精算、考虑长期平衡。

南方周末:回到研究的初衷,你认为在财政收支面临压力的情况下,如何更好地“保工资”?

刘志阔:第一,关注供养人员结构,注重编制管理动态调整。对不同地区的财政供养人员进行管理时,不宜采取简单的数量严控政策,要考虑本地常住人口的流入和流出情况,以及地方财政的承受能力,因地制宜地制定政策。

同时,要稳妥有序规范编外人员管理和保障。防止出现编制规模不断压缩,但人员经费支出却不断上升的“人减费增”现象。

重视编内离退休人员管理问题。渐进式延迟法定退休年龄的改革方案,为机关事业单位不同人员提供了前后三年的弹性调整区间。应适当鼓励和激励具备继续工作能力的人员,自愿推迟退休,特别是延长核心岗位和高学历人才的职业生涯周期,充分发挥人力资源的长期优势。此外,还应重视机关事业单位养老保险的精算平衡。

在合理控制供养人员规模的基础上,更应关注政府执行管理能力的提升,降低行政管理的人力成本,避免因低效重复的人力劳动,导致人员膨胀。

更为重要的是,合理调整政府结构,优化财政资源的配置。一方面,适当精简行政层级,合理调整优化行政区划;另一方面,因地制宜地简化机构设置,适当统筹精干人口小县行政事业单位,减少重叠的行政管理,减轻财政负担。

南方周末记者 吴超 南方周末实习生 陈杨