莫迪政府提出一个大目标,力争2032年跟中美平起平坐,10年要投100亿美元。

(莫迪政府打算花10年时间,跟中美平起平坐)

日前,印媒发布一篇文章,披露了莫迪政府的一个宏伟目标——力争在2032年之前,在半导体制造水平实现与中美的平起平坐。

莫迪政府想得很好,不仅是要跟中美平起平坐,还要成为区域乃至是全球先进芯片领域的制造中心。

为此,莫迪政府推出了一项100亿美元的激励计划,希望实现一个强大的国内半导体生态系统,涵盖芯片设计、制造、测试和封装。

印度信息技术部长阿什维尼在新加坡举行的彭博新经济论坛上透露,其实这一计划早在三年前就启动,如今已从规划阶段,过渡到了执行阶段。

三年前也就是2022年,莫迪政府这等于是希望只花10年时间,就能在半导体制造领域达到与中美平起平坐的水平。

然而照阿什维尼所说的,印度花了3年时间如今才到执行阶段,那剩下7年就想达到与中美平起平坐的水平,这可能吗?

(印度信息技术部长阿什维尼)

印度人显然还是对自己太自信了。

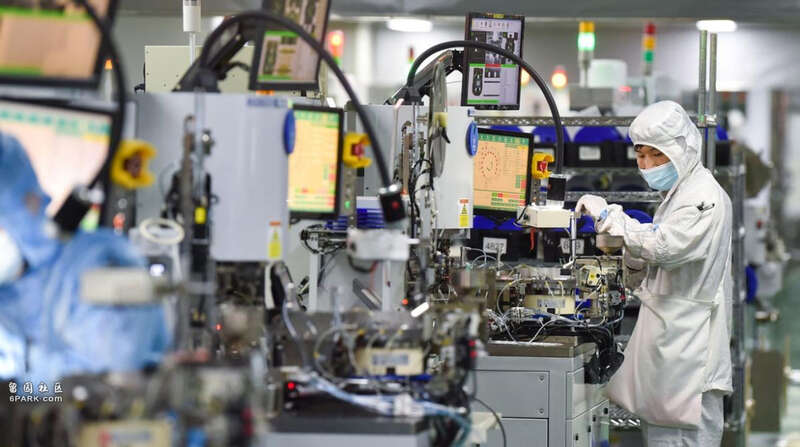

阿什维尼给出的依据是,印度在半导体领域所取得的进展,包括美光科技在古吉拉特邦建立测试和包装工厂、塔塔集团准备建立一家硅芯片制造厂、三家印度芯片制造厂计划于明年年初开始商业化生产。

然而我们要注意到,这都是一些很基本的代加工的活。

中美在半导体领域的优势,是不同维度的领先,比如,美国垄断了EDA设计软件、高端芯片架构等核心技术;

英特尔、英伟达等美企,则长期主导7纳米及以下先进制程市场,以及在3纳米、2纳米制程上实现了稳定量产并布局更先进制程;

中国则在成熟制程形成规模优势,2011年中企就实现28纳米量产;2022 年突破7纳米级工艺。

虽然7纳米级工艺还不是最先进的,但中国已搭建起覆盖设计、制造、设备、材料等环节的半导体产业链。

仅2024年,中国新增芯片产能就超过全球其他地区总和;而中国事实上,也已经接近突破5纳米节点。

也因此大部分声音都认为,中国追赶上世界先进水平也只是时间问题。

(中国已接近突破5纳米节点)

反观印度,技术水平严重滞后,截至目前为止,还未实现商业化的半导体芯片量产。

印度首个现代晶圆厂要到2026年底,才有望实现28纳米制程量产,而这一技术中美早已大规模应用多年,差距至少10到15年。

印度目前,仅在半导体封测环节有少量产品下线。

就是上面提到的“美光科技在古吉拉特邦建立的测试和包装工厂”,这座工厂主要从事晶圆分割、封装、测试及模组生产,2025年上半年,实现首批产品下线。

但封测环节在半导体产业链中利润较低,且技术门槛远低于晶圆制造,并非核心的芯片生产环节。

所以莫迪政府当前引以为傲的“进展”,实际并不足以支撑他们在半导体领域的野心。

同时,印度聚焦的28纳米成熟制程,还面临着“国内需求不足”和“市场饱和”的双重压力,一方面印度电子制造业薄弱,市场需求不大;

另一方面中美早已在全球占领了28纳米成熟制程的市场。印度28纳米的芯片,恐怕不仅会利润空间被挤压,甚至面临“投产及亏损”的局面。

更不用说,中美在半导体领域的发展,早已深耕数十年,投入了数百甚至是上千亿美元,印度这10年和100亿美元也不够看呀。

所以说,印度莫迪政府的半导体雄心虽宏,却更像是一场与时间的仓促赛跑。

七年间,不仅要跨越从28纳米到先进制程的巨大技术鸿沟,更要在中美早已重兵布阵的全球市场中杀出血路,其难度无异于逆水行舟。

(美光科技在古吉拉特邦建立的测试和包装工厂)

印度100亿美元的投入,在需要千亿级资本和数十年技术积淀的半导体行业,恐只是杯水车薪。

印度眼前的些许封测进展,远非支撑其“平起平坐”野心的坚实基石。

当然对我们来说,印度虽然现在没有这样的能力,但对于印度的“进步”我们始终也是要正视的。

毕竟这个国家真要发展起来,对我们威胁还是很大的。此前中企的一些投资,已经让印度在工业化方面取得了一定的进展,如今在半导体领域,我们绝不能再犯这样的大错了。