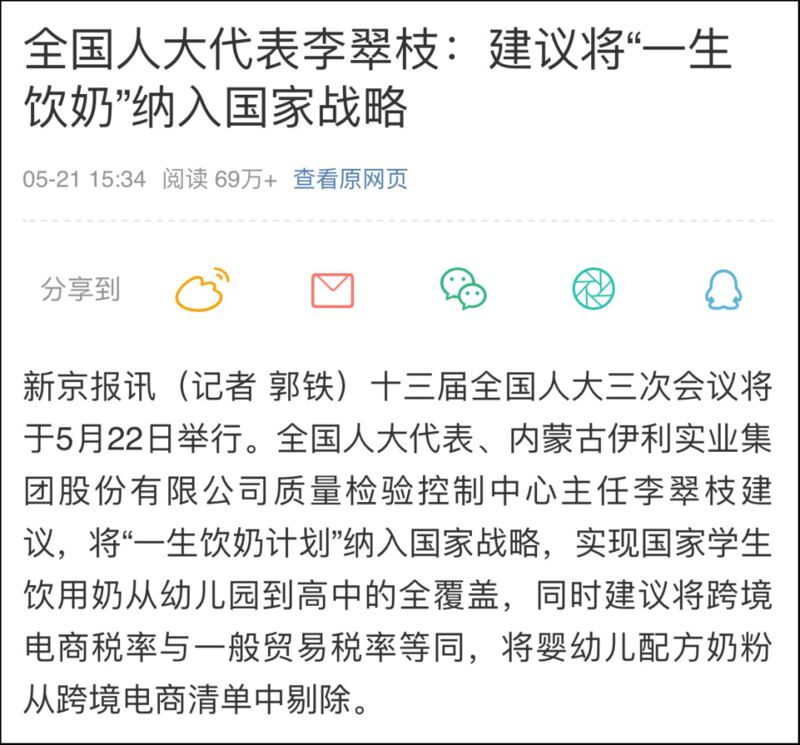

关心时政的朋友一定都听说过下面这则提案了:

“一生饮奶计划”中直接挂钩的是婴幼儿配方奶粉。李代表的提案之所以能引起特别热烈的讨论,正是因为它关系到许多人的切身生活——这个计划建议将婴幼儿配方奶粉从跨境电商清单中剔除,那么奶粉就只能通过“大贸”的方式进口,手续复杂,税费高昂。一旦实施,现在许多家庭习惯于购买奶粉的“海淘”途径,就将不复存在。

当我们讨论跨境电商奶粉时

我们在讨论什么?目前,在国内能合法购买到的进口奶粉主要有两种进口渠道:一般贸易(大贸)进口、跨境电商。

而奶粉行业在2018年就迎来过一次重大拐点:号称史上最严的“配方注册制”开始实行。这一制度要求,所有婴幼儿配方奶粉,无论是国产还是进口,都必须通过国家认监委现场认证注册,才能在正式进入中国市场销售,且一家工厂只能申请三个系列、九个配方的产品。通过配方注册的进口奶粉需要加贴中文标签,通过海关的检疫、检验,缴纳关税、增值税、消费税,方可进入国内市场。早在实行之前,这一方案就曾引起激烈的讨论:由于对配方注册数量的严格控制,许多海外奶企的产品并未通过、或者仍在等待配方注册,而这些奶粉中不乏在国内已经有一些群众基础的产品。最终结果就是,家长们不得不给孩子更换奶粉。

于是乎,跨境电商就成为了一个折中的方案。根据电商法对跨境海淘的规定,通过跨境电商方式进入中国的婴幼儿配方奶粉,将不受国内配方注册制以及中国国标的限制,仅须符合生产国的标准。对跨境电商渠道,海关只检疫不检验。通过跨境电商渠道进入中国的奶粉,免收关税(限单次结算金额<4000元,年度交易金额<26000元),增值税、消费税按70%征收。这也就为国内的消费者开了一个口子。这部分市场有多大呢?

有分析显示,目前跨境购婴幼儿配方奶粉市场大约有200亿元,至少占到了中国婴幼儿配方奶粉市场五分之一的份额。

〓国内某跨境电商平台上,多款奶粉有着上百万的评价数量如我们前面所提及,这里有相当一部分产品具有不可替代性——在跨境电商之外,没有合法渠道购买。对消费者而言,跨境电商带来了更多的选择,以及(可能)更低的价格。一个简单的类比是,通过一般贸易进入中国市场的奶粉,就像国行版本的iPhone;跨境电商渠道的奶粉,类似美版、日版的iPhone。现行的宽松政策虽然为排队等待注册的海外奶粉提供了一定的缓冲期,但实际上只是一种“缓刑”。如果某一天李代表的建言成真,大家也不必感到惊奇。

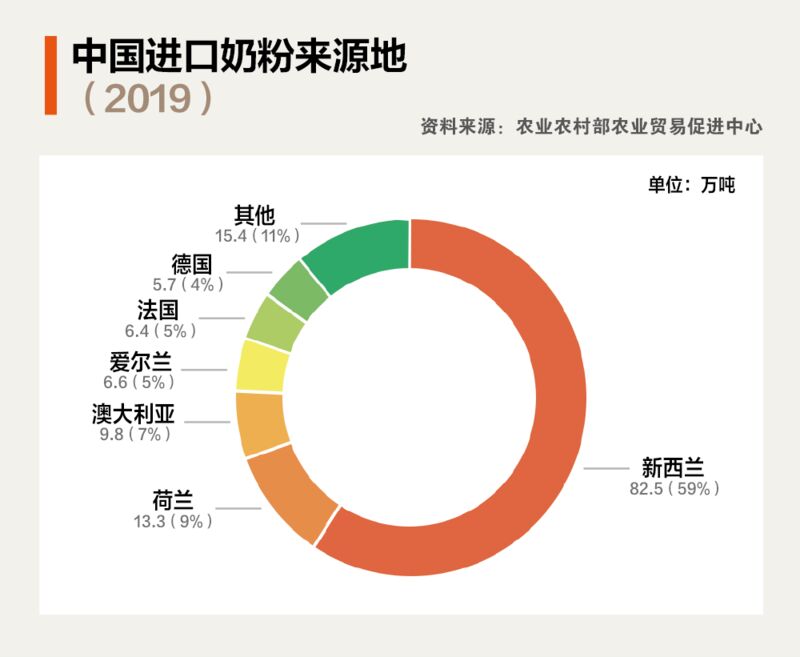

离不开洋奶粉的,不止孩子实际上,依赖洋奶粉的不只是中国的孩子,还包括成人。根据中国农业部公布的数据,奶粉是中国第二大进口农产品——进口额仅次于大豆,高于任何粮食、肉类、水产、蔬菜。2019年,中国共进口奶粉139.5万吨,进口额超500亿人民币,是全球最大的奶粉进口国。这其中有34.5万吨为婴幼儿配方奶粉,但占据大头的其实是“大包粉”,进口量高达105万吨。所谓大包粉,就是指将鲜奶喷粉制成工业奶粉,再用于乳品和食品企业再加工或生产使用。不同于直接饮用的配方奶粉,大包粉更多地被用作食品原料。比如国内液态奶市场上常见的“复原乳”产品,就并不是使用生牛乳制作,而是使用大包粉重新勾兑成液态奶。

我们在超市中可以见到各种各样的“奶”,它们中有很多就是通过这样的奶粉“还原”而成的产品——调制乳:以不低于80%的生牛(羊)乳或复原乳为主要原料,添加其他原料或食品添加剂或营养强化剂,采用适当的杀菌或灭菌等工艺制成的液体产品;发酵乳:以生牛(羊)乳或乳粉为原料,经杀菌、发酵后制成的pH值降低的产品;含乳饮料:以乳或乳制品为原料,加入水及适当辅料,经配置或发酵而成的饮料制品,不属于乳制品。显然,在这些“奶”中,大包粉都有用武之地。进口大包粉能占据这部分市场的杀手锏,就是价格。中国本来就是世界上牛奶生产成本比较高的国家,由于成本优势和自贸协定的助力,进口大包粉的到岸价有时甚至低过国内鲜奶的生产成本。

因此,除了各式各样的调制乳、发酵乳、含乳饮料之外,饼干、蛋糕、冰激凌,甚至你最爱喝的奶茶,背后都有进口大包粉的身影。可以说,中国食品工业离不开进口奶粉。

国产奶粉失去的十二年这样的现状并非“自古以来”。

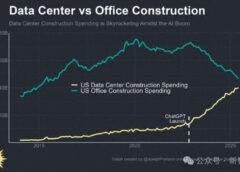

这张图中我们可以清晰地看到,在2008年之前,中国每年的奶粉进口量只有约10万吨左右——直到三聚氰胺事件爆发。在2009年,中国奶粉进口量就暴涨了一倍以上,洋奶粉的攻城略地从此开始。2008年之后,国内奶粉也曾多次爆发信任危机,比如在2010年公布的乳业新国标,就被质疑大幅降低了原奶的质量标准。第一项指标是蛋白质含量降低。新国标规定,每100克生乳中,蛋白质含量的最低值为2.8克。这一指标的旧国标是2.95克,国际标准是3.0克。第二项指标是菌落总数放宽。新国标规定,每毫升牛奶中的菌落总数是200万,之前旧国标的标准是50万,美国和欧盟的标准是10万,而有着世界上最严格的食品检测标准的丹麦,奶制品菌落总数标准是2万。对此,卫生部官方曾回应:“目前我国奶牛小规模散养比例较高……养殖水平低造成生鲜乳菌落总数相对较高。”除了信任危机,贸易政策的利好也为洋奶粉占领中国市场提供了助力。

同样是在2008年,中国与新西兰签订了一份《中国-新西兰自贸协定》,规定中国将逐年降低对新西兰乳制品的进口税率,直至实现零关税。这份自贸协定签署之前,历经了三年多的谈判,刚一签订,迎面就撞上了三聚氰胺事件,顺理成章地,凭借关税政策的利好,新西兰成为了中国奶粉市场上的大赢家。根据《协定》,2019年中国对新西兰进口奶粉关税将减至0。不过,《协定》还留了一手,为了防止新西兰乳制品对我国奶业的过度冲击,《协定》对每年的进口奶粉数量设定了一个限额,超出限额的部分,将按最惠国待遇征收关税(10%)。从这份协定签订的第二年开始,中国从新西兰进口奶粉的数量就开始水涨船高,每年都会提前用光进口限额,而且速度越来越快。就在刚刚过去的2019年,中国进口商用完全年限额的时间是:两天。

没错,2019年1月2日,零关税的奶粉当年的进口指标就被抢完了。

除了中新自贸协定之外,中澳自贸协定、中瑞自贸协定等多项自贸协定均涉及到了奶粉,2015年,欧洲还取消了实行多年的牛奶配额制,不再限制牛奶产量——这些过剩的产能,全部投降了中国市场。实际上,不仅是中国的消费者依赖洋奶粉,连中国的奶企自己,都高度依赖国际市场 。牛奶生产成本中最重要的组成部分之一就是饲料。国内最大的奶牛养殖企业现代牧业的财报显示,饲料成本占据了养牛成本的70%以上。

而在奶牛养殖中,最重要的饲料豆粕与苜蓿都高度依赖进口。

苜蓿是奶牛饲养中必备的优质牧草,而中国本土的苜蓿产量与品质均难以满足需求。2018年,中国进口苜蓿累计138.4万吨,其中130万吨来自美国。根据农业农村部发布的《全国苜蓿产业发展规划 (2016-2020 年)》, 2020年中国预计仍将有180万吨的苜蓿缺口存在。豆粕是大豆榨油的副产品,众所周知中国是世界上最大的大豆进口国,每年消耗掉1亿吨大豆,九成来自进口。大豆价格的波动,同样将影响养牛成本。据估计,仅苜蓿和豆粕的支出合计就能占到牛奶成本的20%左右。正是上游高度依赖国际市场,以及集约化程度低等原因,使得中国成为了世界上牛奶生产成本比较高的国家。李代表的建言中还提到,要将“一生饮奶”纳入国家战略——中国人现在的牛奶消费量,的确不算多。从消费量上看,我国人均乳制品消费量仅为世界平均水平的1/3、发展中国家的1/2及奶业发达国家的1/7。而人均乳制品消费量是衡量生活水平的重要指标之一,从这点来看,中国人“饮奶”确实还有很大的上升空间。不过,这部分空间将来由谁来填补,我想,恐怕还是应该由市场、由消费者说了算。李代表,放大家一马吧。

参考文献:1.中华人民共和国政府和新西兰政府自由贸易协定2.《中国奶业质量报告(2018)》3.中国奶业不能净指望美国苜蓿:贸易摩擦倒逼国内苜蓿产业爆发.ttps://www.yicai.com/news/100049578.html4.农业贸易百问| 中国奶粉进口量有多大?农业贸易促进https://mp.weixin.qq.com/s/-NL3YNtFIB4ibaqf2Lw4Sg5.新西兰乳品配额开年一滴不剩 业界呼吁提高配额.北京青年报https://epaper.ynet.com/html/2019-01/04/content_316086.htm?div=-16.进口“大包粉”冲击国内原奶产业,局地奶价低过矿泉水https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1987453