在刚刚过去的小长假,众多户外爱好者奔赴山野。然而,接连发生的意外,也为“说走就走”敲响警钟。

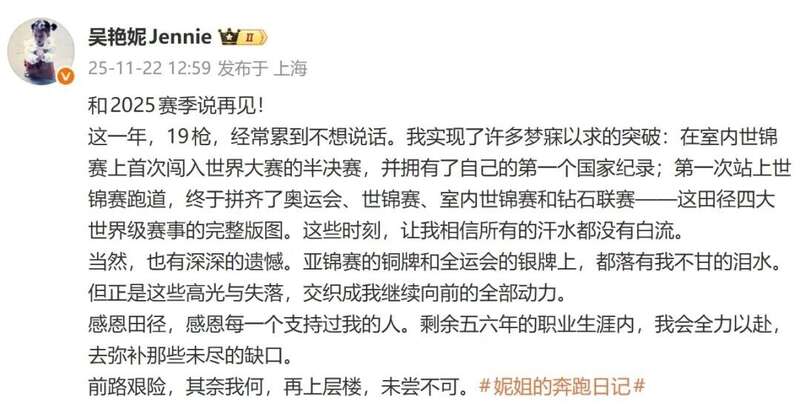

10月2日,在海拔4700米的四川甘孜丹巴县丹东镇的卓雍措湖垭口附近,一名女游客出现高反、失温,路过游客和当地警方、镇政府工作人员、医务人员接力救援,成功将女子运送下山,随后进入四川大学华西医院ICU接受救治。

民警将女子背下山。图源:丹巴警方

该事件在社交媒体备受关注,女子为何会遇险、后续康复情况如何、同行“搭子”是否要担责等问题引发公众讨论。

女孩面临植物人风险

徒步“搭子”现身道歉

10月9日下午,被救女游客的母亲吴女士称,女儿脑水肿很严重,还没有脱离生命危险,8日进行了紧急手术,医生说可能会做第二次手术,也许能醒过来,也许会成为植物人,只能进一步观察。

图源:中国青年报

吴女士说:“这次旅行是她给自己的毕业礼物,却没想到变成了一场噩梦。”

连日来,吴女士已与女儿的徒步“搭子”取得了联系,对于网传的“搭子抛弃队友”一说,吴女士表示,只知道“搭子”可能把高反后的女儿交给驴友,然后离开了。“他们都是和我女儿年龄差不多大的小孩,可能没有意识到高反会导致很严重的后果。”

“其中一个男孩,把我女儿的身份证送了过来,”吴女士说,“我们说了几句话,我说女儿的病情很严重,他也叹气,说‘阿姨,真的对不起’。”

吴女士表示,现在第一时间还是考虑救女儿,再考虑是否追究他们的责任。

“旅游搭子”是否有法定救助义务?

大成(成都)律师事务所律师旷丽丽表示,要具体考察“旅游搭子”的身份和对于损害的发生是否有故意和重大过失来判断。

旅游活动的组织者相较于同行者而言,其面临的安全保障义务要求通常更高。就现有的材料信息来看,吴女士女儿与两男一女是在青年旅社临时组成的“旅游搭子”,关系较为松散。

根据家属所述,女子与徒步“搭子”是在青旅相识,似乎没有固定同行者,这也为热爱户外活动的人们敲响了警钟。

进行任何有风险的活动之前,都应提前了解路线信息、准备必要装备、共享行程定位,并选择有经验的同伴同行、参加专业户外团队,提前建立沟通和应急机制,将风险因素降到最低。

徒步绝不是“逛公园”

户外旅游≠生命冒险

尽可能做好准备、不低估户外风险,应当成为一种常识。然而长假期间接连发生的遇险事件,折射出当前户外运动安全形势的严峻与隐患。

首先,对于特定区域气候急剧变化的风险,很多户外旅游参与者的风险意识仍显不足。

10月4日,位于西藏日喀则市定日县境内的珠峰东坡营地突降暴雪,整条线路受困人员或达上千人,营地帐篷被积雪全包裹甚至压塌,部分区域因降雪量过大导致帐篷被掩埋,牦牛因积雪过深无法行动。

有多次珠峰景区徒步经验的摄影师董书畅回忆,“这是我第一次走珠峰东坡路线,淋在身上是冻雪加冻雨,穿着雨衣和硬壳冲锋衣、冲锋裤也根本挡不住,全身都湿了,冲锋衣外面结了一层冰。”

事件发生后,定日县迅速组织力量开展集中转运,将全部人员安全转移至曲当镇及周边区域妥善安置,10月8日19时,嘎玛沟最后一批徒步游客安全抵达接应点。

如果没有当地的迅速救援与妥善安置,暴雪突袭之下不知能否避免这场秘境探险的悲剧。

其次,社交网络上户外徒步“有腿就行”的言论甚嚣尘上,危险的野游行为甚至成为一种新潮。

年轻的户外爱好者在社交媒体的催化下强势崛起,但很多人缺乏经验,忽视这一运动的专业性。此次珠峰被困事件前,就有徒步者发帖表示,“珠峰徒步真成逛公园了?”

最终,大自然给出了答案:珠峰徒步绝不是“逛公园”。

再者,一些人擅闯封闭区域僭越红线,让本就危险的户外徒步“雪上加霜”。

相较既定路线,有些户外徒步爱好者更愿意体验“野路子”。“一山有四季,十里不同天”的说法在他们眼中变成了征服自然的注脚。

10月5日,青海海北州门源县老虎沟区域发生徒步者遇险事故,共转移被困人员251人,其中1名徒步者因失温及高原反应不幸遇难。

据了解,多名徒步爱好者从甘肃张掖市肃南裕固族自治县皇城镇百花掌区域私下进入祁连山区冷龙岭区域,并在青海省海北藏族自治州门源县老虎沟高海拔区域受困。

不论是甘孜党岭徒步女孩高反昏迷、暴雪突袭珠峰千人遇险,还是祁连山“违规徒步”事件……国庆假期,集中出现的一系列户外安全事件,不应完全归咎于意外,这也是户外探险“野蛮生长”、安全准绳缺失的表现。

不应从“敬畏”转向“无畏”

户外活动如何更安全?

中国探险协会发布的《2024年度中国户外探险事故报告》显示,据不完全统计,2024年共发生户外探险事故335起,涉及人员1126人,受伤92人,死亡84人,失踪11人。徒步和登山项目的相关事故数量位居前两名,分别为244起和24起。如何减少安全风险?

法律规范与行政监管应先行。例如建立户外活动分级备案制度,对高风险路线实行强制性准入管理。同时,不断完善商业户外机构的资质认证体系,确保探险领队持证上岗、团队配备合格装备,把不具备资质的组织和缺乏准备的个人挡在危险区域之外。

景区管理方必须肩负起属地监管的责任,建立科学的动态监测和应急响应机制,在收到极端天气预警时,要敢于果断采取限流、关闭高风险区域等防控措施。在游客聚集区域设置清晰的安全警示和避险指引。同时应配足专业救援力量,确保第一时间做出有效响应。

从参与者的角度,风险识别与敬畏自然是每个人的必修课。许多户外爱好者依赖于社交媒体上零散的攻略,却忽视每一次出行所面临的独特气象、地质与体能条件。在参与户外活动时,建议大家跟随具备正规资质的团队,让“看天气、知进退、存敬畏、守规则”成为每一次出行的安全准则。

图源:视觉中国

2025年国庆假期,大自然用一种残酷的方式,留给我们沉甸甸的思考。再次背起行囊,愿所有参与者都能将安全永远置于首位。

江苏女孩高反失温被同伴抛弃,看得所有人倒吸一口凉气…

1

国庆假期,有人扎进人山人海浪潮,有人在山上差点丢了命。

四川甘孜,海拔4700多米的党岭山,就发生了这样惊险一幕。

江苏一个小姑娘想徒步,但没找专业团队,而是在网上组了个搭子团。

初期还算顺利,一群人有说有笑。

可在海拔升高过程,她突然出现严重的高反症状:

先是头疼得像要炸开,接着呼吸变得急促,后来连站都站不稳了,出现了失温休克症状。

可让人脊背发凉的是,在她命悬一线之时,她在网上找的搭子们,居然集体将她丢下自己下山了……

可能是害怕承担责任,可能是有什么突发状况,反正就是把她一个人丢在那里。

而最初救她的,是一个路过的十几岁高中生。

男生只能搀扶着几近昏迷的她慢慢下山,但女生的状态越来越差,很快倒在石头旁,意识模糊,四肢湿冷,脉搏已经很微弱了。

万幸的是,此时他们又遇到了一队人。

这个团队是专业的俱乐部商队,装备很齐全,团里还有两个上海的医生。

他们立刻决定放弃行程,对女生开始救援。

他们给她裹上了保温毯、羽绒服,掐人中、吸氧,施救了近2小时才稳住生命体征。

他们也向上面请求施救。

接到求助后,当地救援队,跋涉了2小时山路抵达现场。

为了抢时间,救援人员轮流将女子下山,最终顺利将她送上了救护车。

然而,尽管获救及时,女孩的病情依然十分危重。

经诊断,她罹患高原性水肿、缺氧缺血性脑病,并引发脑疝。

医院也第一时间为她安排了手术,但术后至今,她仍在ICU重症监护室中,尚未脱离生命危险,每日需依赖各种仪器维持生命体征。

据了解,女孩来自江苏一个普通家庭,母亲在纺织厂打工,父亲务农,她是家中独生女。

女孩刚从常州一所卫校毕业,本计划在这次毕业旅行后找一份工作,却不料遭遇如此意外。为应对巨额医疗费,她的父亲还通过“轻松筹”发起了求助。

而对于网传的“被搭子抛弃”一说,女孩母亲澄清同行者实为两男两女。

她表示对方可能并非恶意抛弃,而是缺乏经验,其中一人事后还送来身份证并表达了歉意。

整个事件回想起来依旧令人后怕。

如果没有那个高中生的最初援手,如果没有那支专业徒步队,如果她在昏迷前未被发现,后果真的不堪设想。

2

其实,这个女孩的遭遇,看似是遇人不淑,本质是自己踩了两个致命的坑。

第一个坑,是错估自己的能力。

很多人觉得,徒步不就是走走路,平时健健身、爬爬楼,就觉得体能没问题。

看别人晒出的照片好看,就觉得“我也可以”。

可他们忘了,高海拔地区和城市,完全是两个概念。

江苏的海拔基本在50米以下,而党岭山4700米的海拔,氧气含量只有平原的一半,就算是常年运动的人,也可能突然出现高反。

还有山间的天气说变就变,前一秒还是晴天,下一秒可能就下雪、起雾。

路况也远比想象中复杂,碎石路、陡坡、冰面随处可见,稍有不慎就会滑倒。

这个女孩,或许平时在城市里爬过山,就觉得高海拔也没什么。

甚至没提前吃抗高反的药物,没带足保暖装备,连基本的急救知识都没有。

第二个坑,是盲目相信陌生搭子。

现在搭子文化越来越流行。

吃饭、看电影、旅行都找搭子、连户外探险都能在网上随便找陌生人组队。

很多人觉得,“大家都是来玩的,肯定不会害我”“人多力量大,就算出问题也有人帮忙”。

可他们忽略了,“搭子”的本质,就是临时拼凑的小团体。

没有感情基础,没有责任绑定,没有统一的安全意识和应急方案。

一旦遇到危险,最先考虑的肯定是自己。

生死面前,连友情爱情都靠不住,更何况是一群陌生人呢?

这几年有个很明显的现象:

不少人在城市待久了,天天面对钢筋水泥的高楼、心里都揣着个逃离计划,总想着去追所谓的诗和远方。

所以徒步、爬山、自驾、马拉松之类的户外活动越来越火,大家一窝蜂往偏远的山里跑。

山里确实很美,有城市见不到的蓝天白云,有随手拍都是壁纸的雪山草原,还有清得能看见石头的溪流。

可很多城里人没搞明白:

城市之所以适合生存,是因为它安全。

山野从不只有诗和远方,而是处处藏着风险。

这里没有24小时便利店,没有随叫随到的出租车,没有近在咫尺的医院,甚至连手机信号都时断时续。

在城市里,一点小问题随手就能解决,在这里都可能分分钟要你命。

3

你还记得甘肃那场山地马拉松失温事件吗?

大家都觉得,跑个马拉松而已,能出什么事?

可这场比赛,172名参赛选手,最终造成了21人遇难。

而更让人没想到的是,他们的死因,居然是在夏天被活活冻死了。

高原、野外、深山最可怕的风险,不是豺狼虎豹而是突变的天气。

当时他们到达第二个打卡点时,突然出现了冰雹、冻雨、大风等极端天气,气温迅速掉到了0度以下。

选手们只穿着背心短裤,保温毯根本不顶用,他们来不及反应就出现了失温症状。

当时还有个牧羊人救了6个人,要不然死亡人数远远不止这么多。

而其中最让人心酸的,是一个叫黄关军的遇难者。

他是一名聋哑人,曾获得残运会冠军,生命最后他连呼救都没办法。

你看,一场突如其来的雨,就让21条鲜活的生命戛然而止。

这样的事在城市里,根本不可能发生。

在城市里,下雨了可以躲进商场、便利店,冷了能马上买到厚衣服,不舒服了打个电话就能等到救护车。

可在荒无人烟的山区,你连一个遮风避雨的屋檐都找不到,你连手机的信号都没有、

一旦遇到意外,连求救都可能变成奢望。

其实这样的户外悲剧,从来都不是个例。

2022年,四川彭州龙门山镇的龙槽沟,就曾在短短几分钟内,吞噬了7条鲜活的生命。

在很多人眼里,龙槽沟是个小众玩水圣地。

坐在岸边踩踩水、搭个帐篷,惬意又舒服。

于是有人无视岸边的警示标识,剪开了防护铁丝,带着家人朋友扎堆来这里露营。

可当时天上突然下起强降雨,浑浊的洪水呼啸而来。

此时想跑已经来不及了,不少游客被洪水卷走,最终酿成7人死亡的悲剧。

除了自然风险外,更可怕的还有各种突发因素。

之前一个27岁的姑娘,和男友凌晨在海南旅行时,突然被不明物叮咬了一下。

回了酒店后很快就出现了并发症,恶心呕吐,昏厥抽搐,最终经过两家医院抢救,仍然抢救无效身亡。

最后尸检结果才得知,原来是毒蛇。

像这样的例子还有太多:

有人为了拍悬崖网红照,一不小心失足坠落;

有人露营时没做好防护,被毒虫叮咬后引发严重过敏死亡;

有人徒步时偏离路线,在山里迷路数小时,差点因缺水失温致死。

说到底,很多人总把户外探险、野外露营,当成耍酷、打卡的方式,却完全忽略了自然的残酷。

为什么人群都聚集在城市?

因为那里是最适合人类生存的地方。

自然从来不是用来征服的,因为人类太渺小,你根本征服不了。

4

今天写这些,不是为了劝退所有人,而是想提醒大家:

诗和远方不能说走就走,而是需要敬畏、需要准备、需要理性的选择。

如果你真的想去,请至少要做好四件事。

这不仅是对自己负责,也是对家人负责。

首先,要认清自己的能力。

在决定去某个地方之前,先好好评估自己的体能和户外经验:

如果是第一次参加户外活动,就从低海拔、短路线开始,走成熟的徒步路线,不要一上来就挑战高海拔高难度。

如果平时很少运动,就先花几个月时间锻炼体能,跑步、爬山、练核心力量,让身体适应户外的强度,不要对自己盲目自信。

其次,选择可靠的同伴或专业团队。

如果没有熟悉的朋友一起去,就找正规的户外俱乐部。

这些俱乐部会有专业的领队,领队不仅熟悉路线,还懂急救知识,能提前预判危险,遇到问题也能及时处理,他们还会对队员进行筛选。

不要在网上随便找陌生搭子,毕竟,你永远不知道和你组队的人,是不是可靠的战友。

第三:要做好充分准备。

出发前,一定要查好目的地的天气、路况,规划好详细的路线。

包括每天走多少公里、在哪里住宿、哪里有补给点,还要把路线和行程告诉家人,让家人知道你的去向;

装备方面,保暖衣、冲锋衣、登山鞋、帐篷、睡袋、手电筒、急救包、抗高反药物、足够的食物和水,一样都不能少。

在山野里,一件保暖衣可能就能帮你躲过失温,一瓶氧气可能就能救你的命。

不要抱有侥幸心理,意外往往就发生在侥幸之中。

最后,请尽量别去没信号的地方。

我曾因为特殊原因,有过一段两个多小时的无人区路程,没有人、没有信号。

现在回想满是后怕,但凡当时车子出了故障,可能连求救电话都打不出去。

但凡不是找的专业司机,不熟悉路线,可能只能在戈壁孤立无援。

其实很多悲剧的发生,都是因为进了没有信号的无人区。

叫天天不应、叫地地不灵,这个时候哪怕只是一个小意外,都可能变成大麻烦。

在大自然面前,人类始终是渺小的。

我们久居城市,渐渐对一切便利习以为常,以为按下手机就能叫到帮助,以为转身就能找到补给,以为所有风险都有退路可寻。

可其实,城市是人类搭建的保护壳。

一旦走出这层壳,山野里的每一次天气突变、每一段信号盲区、每一步路况偏差,都可能成为压垮侥幸的最后一根稻草。

我们向往山河辽阔,但不该用“无知”挑战自然,更不该用“侥幸”赌上生命。

记住:

敬畏自然从不是胆小,而是对自己、对家人最清醒的负责。