作者 | 须臾千秋,清华大学土木工程博士

对于中国来说,似乎没有什么工程是修不了的。

我们在有着永久性高原冻土、平均海拔4000米以上的青藏高原修通了青藏铁路;在没水没电没信号的条件下、穿越近500公里无人区修建了世界最长沙漠戈壁高速公路京新高速;用七年设计、七年施工、创造性地使用了半刚性管节技术修通了桥-岛-隧结构的世界最长跨海工程港珠澳大桥……

我们今天要介绍的,是另一个世界级的工程奇迹——红石岩堰塞坝综合水利枢纽。

(一)地震后形成的红石岩堰塞湖,一旦溃决将威胁3万余村民生命财产安全

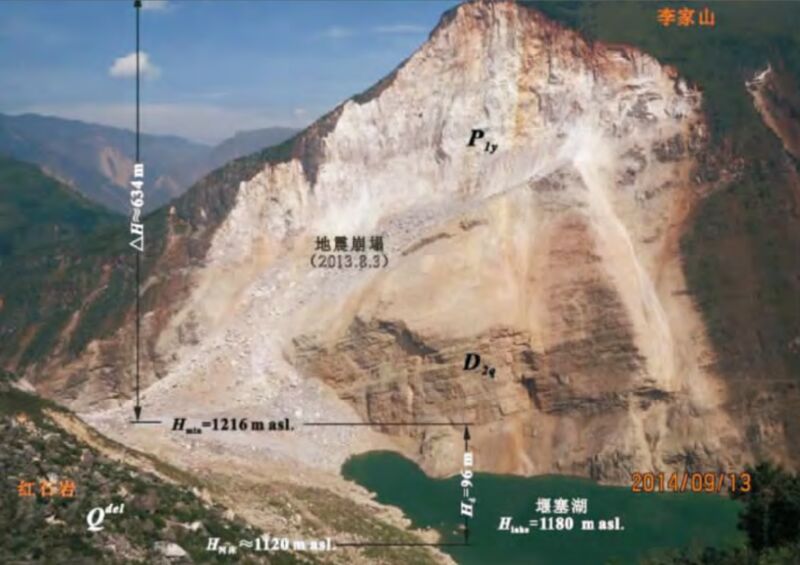

2014年8月3日,云南省鲁甸县发生了6.5级地震,在鲁甸县火德红乡李家山村和巧家县包谷垴乡红石岩村交界的牛栏江干流上,因地震造成山体塌方形成了一座堰塞湖。

红石岩堰塞湖形成后,湖水水位持续上涨,堰塞体迎水面最高水位达到1180米,上游会泽、鲁甸两县牛栏江沿岸5000多亩土地及居民房屋被淹没,近4000名群众进行了转移安置。

经鉴定,红石岩堰塞湖属大型堰塞湖,危险级别为极高危险,溃决损失严重性为严重,根据危险性级别和溃决损失严重性确定堰塞湖风险等级为I级(最高级别)。一旦堰塞体发生溃决,2.6亿立方米的湖水倾泻而出,会威胁到下游沿江10个乡镇3万余居民生命财产安全,后果不堪设想。

(刚刚形成堰塞湖的牛栏江)

险情发生后,应急部门迅速进行处置,采取开挖泄流槽、拆除调压井施工支洞检修门等应急抢险成套技术,仅用了九天的时间就排除了险情。

然而,临时的措施只能暂时解除风险,如果不及时进行后期永久性的整治,一旦在汛期遇到较大的洪水,临时措施根本无法应付,届时会产生更加严重的后果。

而且,由于堰塞湖破坏了大量的耕地和村镇,当地居民的生活受到了严重的影响。要恢复当地的经济生活,也必须要将堰塞湖的资源有效地开发利用起来。

(二)应急处置迅速恢复安全,但要彻底解决堰塞体隐患必须永久整治

在红石岩堰塞湖的上下游都布置有水电站。

工程团队对溃坝可能导致的实际影响进行了模拟和计算,发现红石岩堰塞湖的形成会导致水位上升,给当地地质环境造成改变。这可能会诱发次生地质灾害,对上下游水利设施造成破坏,使得危机成倍扩大。除了划定应急避险范围、迅速疏散群众外,还应当迅速降低堰塞湖水位,稳定堰塞体。

降低堰塞体水位的方法主要分两种,一是在堰塞体顶部开挖泄流槽,利用人工形成小断面的泄流槽诱导泄流,借助下泄水流的动能对泄流槽沿程进行冲刷,使得渠道不断加深、加宽,最终将形成稳定渠道,达到入库流量与下泄流量的基本平衡。

为了更好地控制水位的下切速度,泄流槽采用坝顶段为缓坡引渠、下游坝坡段为陡坡泄槽的形式。工程师们根据当地的水文数据,计算出了泄流槽的具体断面和流量,以同时满足开挖工程量和安全性两方面的要求。

(红石岩堰塞湖堰顶抢险)

第二项举措为利用现有通道增加泄洪量。

红石岩原本有一处旧水电站,其引水隧洞调压井仍然可用。当堰塞湖库内水位高于调压井顶部后,即可形成自由溢流进行泄洪。

另外,红石岩水电站引水隧洞下游靠近调压井附近还设有一断面9米X 8米的施工支洞,施工支洞堵头末端设有直径1.8米的闷头。爆破拆除施工支洞堵头末端的闷头,可形成自电站取水口→引水隧洞→施工支洞的泄水通道。该方案还可增加约60-90立方米的下泄流量。

通过这些办法,临时处置的堰塞湖可以承受五年一遇的普通洪水,但在长期中仍存在危险。因此,工程团队必须要在临时措施的基础上进行永久的整治工程。

(三)变废为宝,利用堰塞湖重建引水发电工程

牛栏江红石岩堰塞湖的永久整治工程由除险防洪工程、电站重建工程和下游供水、灌溉工程组成。

按照整治的基本思路,永久整治工程的主要目标是提高堰塞湖的防洪标准,实现堰塞湖的永久性安全,确保人民群众能够恢复正常的生产生活。在安全的基础上,重建堰塞湖地引水发电工程,兴建下游地震受灾区的供水、灌溉工程,发挥水资源的综合效益。

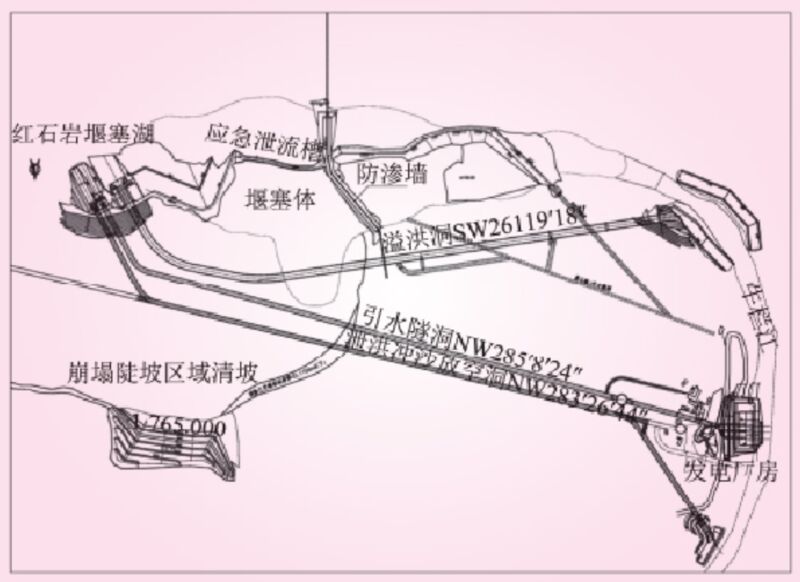

(堰塞湖整治工程平面布置)

堰塞湖除险防洪工程包括右岸新建溢洪洞、堰塞体右岸崩塌边坡治理、堰塞体防渗加固等项目。这些工作的主要目的是加固堰塞体,以及提高导流能力,增强整个设施面对突发洪水的抵抗力。

简单来说,堰塞湖在本质上就相当于一个天然的水库,而山上滑坡下来阻塞了河道的堰塞体就相当于人工修建的拦河坝。只不过这个天然的拦河坝无论是结构形式还是“建筑”材料都不受人为的控制,十分劣质,很容易被自然灾害,如洪水、暴雨、地震等所损毁,也很容易被水浸泡发生渗漏。

因此,为了确保堰塞体的稳定,现场采用防渗墙和灌浆帷幕等措施,对堰塞体进行了防渗加固处理。这相当于在堰塞体的特定位置用混凝土等材料进行了填充,让堰塞体的整体性能更接近于人工修建的大坝。

堰塞湖左右两岸的边坡也必须进行整治。地震后发生山体滑坡,本身就意味着两岸的山体十分不稳。破坏比较严重的右坡在发生滑坡后,由于荷载发生改变,崩塌处后缘坡面发生了许多裂纹,平均每五米就有一条。

整治团队从上至下清除开裂、松动和倒悬的岩体,清坡后实施喷锚支护来保护边坡。对于较为陡峭的松动开裂的岩体,工程团队则进行了开挖处理,以将边坡变得平缓,总共挖掉了70万立方米的岩体以保证边坡的稳定,随后喷混凝土进行表面封闭防护。对于整体相对稳定的左岸边坡,主要是清除表面局部的不稳定体和浮石,对陡崖部位开裂区域做开挖及清坡处理。

(红石岩堰塞湖全貌)

堰塞湖中的水通常情况下是通过引水隧洞进入下游的。现有的导流隧洞只能下泄五年一遇的全年洪水,而按照设计规范,水利枢纽必须要能够应对百年一遇级别的洪水。因此,在堰塞湖的右岸另布置兴建了一条溢洪洞以满足度汛要求。原有的红石岩引水隧洞则改建为泄洪冲沙洞,共同满足洪水期时的泄洪与冲沙要求。

在对堰塞体进行过永久性处置、确保安全的同时,项目团队也开启了电站的重建工程。从理论上讲,只要存在高度差,水力就可以用来发电。红石岩水利枢纽的输水发电系统布置在右岸,由电站进水口、输水隧洞、调压井和压力钢管、厂房组成。电站共3台机组,单机发电容量6.7万千瓦,可供十万人用电。

除了发电外,堰塞湖水还被合理规划利用,为下游受灾区提供灌溉、供水工程。下游供水、灌溉区位于牛栏江中下游两岸,可受益鲁甸、巧家、昭阳三个县区共八个乡镇,灌溉面积2400万立方米,远景规划4200万立方米;为4.5万人提供用水,远景规划6.91万人;为2万头牲畜提供用水,远景规划3.32万头。

经过综合整治,一个自然灾害形成的堰塞湖变成了一个抵御自然灾害、带动地区经济发展的小宝库。

(如今的红石岩水利枢纽全貌)

结语

2020年6月27日,经过近6年的拼搏奋战,云南昭通鲁甸红石岩堰塞坝综合水利工程首台机组日前正式投产发电,项目总库容1.85亿立方米,在确保安全的基础上可供水8.08万人,灌溉6.62万亩,装机20.1万千瓦,年发电达8亿度。

该项工程开创了堰塞坝减灾兴利、整治利用的先例,解决了复杂环境下宽级配堰塞坝防渗结构灌浆施工等关键技术难题,在国际学术和工程界产生了重要影响,全面提升了中国堰塞坝应急处置与国家自然灾害防治技术能力。