一边是新加坡部长站台、微软全球高层剪彩;一边是张江办公室门牌悄然摘除、设备清空。微软在亚洲的研发布局,正在悄悄发生剧变。

图源:微软亚洲研究院张江vs 新加坡 :微软在亚洲的“版图之变”

7月24日,微软正式在新加坡设立其在东南亚的首个研究实验室 —— 微软亚洲研究院(新加坡)(Microsoft Research Asia – Singapore)。这是微软亚洲研究院(MSRA)自1998年成立以来,在亚太布局的重要延伸。

新加坡人力部长陈诗龙、微软全球研究院院长、全球研发和创新负责人 Peter Lee、微软亚洲研究院院长周礼栋统统到场剪彩。

图源:微软亚洲研究院

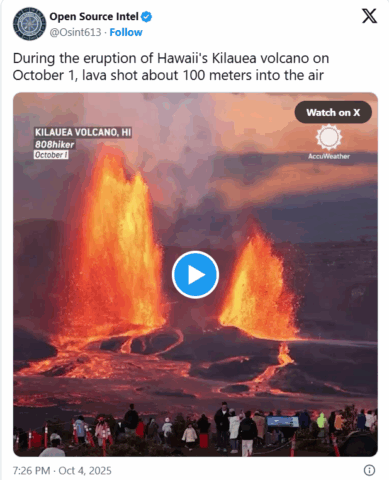

而就在前4个月,微软位于上海张江高科技园内的人工智能和物联网实验室悄然撤下标识,办公室设备清空,却未见公开告别。

为什么选择了新加坡?

近日(7月29日),黄循财在“全球城市新加坡:建国60周年及未来大会”上明确表示:“我国我国须广泛应用人工智能才能充分获益,包括协助企业借此大幅提高生产力和实现转型,并探讨如何为新加坡人创造就业机会,确保他们能在新环境中茁壮成长。”

他的发言传递出一个清晰信号:人工智能已被新加坡政府提升至国家发展战略的核心地位,并成为推动未来经济结构转型、人才重塑和全球竞争力建设的关键工具。

正是在这一背景下,微软选择将其亚洲研究重心落户新加坡,是对新加坡政府AI战略体系、科研与人才环境,以及区域应用潜力的全面认可。

1)国家级战略推动:打造AI区域旗舰

今天,刘燕玲在微软Agentic AI加速器和企业计算计划启动仪式上发表讲话,她认为新加坡要想在全球经济中蓬勃发展,就必须始终站在企业创新的前沿。

她在致辞中提出,“让我们持续创新,改进工作流程,拓展人工智能技术的开发和应用,并提升员工技能,保持竞争力和韧性。这将使我们能够充分发挥人工智能的潜力,并为新加坡带来持久的利益。”

2)多产业合作:推动AI应用广泛落地

此次微软将携手新加坡最大公共医疗集团SingHealth,在临床决策支持系统、医疗图像识别与个性化健康分析等方向展开合作。

本地银行、保险企业和供应链管理平台也开展联合项目,应用AI优化金融风控、智能调度、风险预测与跨境结算等系统,推动新加坡“智慧经济”的产业落地。

3)高校联动:科研与人才双轮驱动

新加坡国立大学(NUS)及南洋理工大学(NTU)合作空间智能(Embodied AI),研究包括机器人与人类协作、物理世界理解、多模态感知等AI+硬件结合领域,推动下一代智能系统的发展。

微软还与NUS签署了5年人才培养与研究合作协议:包括联合博士生指导计划、工业研究生项目(IPP)、博士课程与联合培训、定期研讨与暑期学校。不仅是AI人才本地化的体现,也展示了微软对于深度基础研究的持续投入。

微软撤不撤中国?你可能误会了!

近两年,微软在中国市场出现了一些引发广泛解读的动向:除了开篇提到的张江实验室的关闭,这个曾赋能258个项目、撬动94亿元社会资本的创新引擎,在合同到期之际以“战略调整”为由终止了运营。

今年4月,微软在华最重要的外包合作伙伴“上海微创软件”也突发裁员,约2000人直接被砍掉,补偿N+1;7月,微软宣布关闭中国所有线下授权门店。这些变动,被外界网友解读为“微软正在从中国市场有序撤退”的信号。

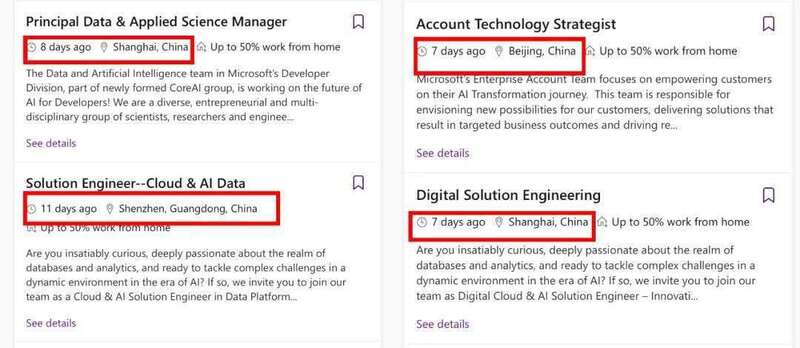

然而,这一判断却忽略了一个重要事实:微软亚洲研究院(MSRA)核心架构仍在中国运行。

MSRA总部位于北京中关村,是微软全球六大研究机构之一,一直被称为“微软全球最成功的海外研究院”,也是中国科技界最具影响力的外企研究机构之一。其下属架构遍布包括上海、苏州等多个城市。

从官方的招聘页面可以看出目前都还是在稳步运营。

年初关闭的上海张江实验室,只是MSRA在中国设立的多个研究点之一,属于分支机构。此次关闭仅涉及部分项目的阶段性结束,并不代表整体从中国撤出。

微软亚洲研究院院长周礼栋博士,现任北京总部领导者,也亲自出席了新加坡实验室的开幕式。他的现身既是对新实验室的支持,也清晰表明新加坡实验室是微软在东南亚的新拓展,不是对中国研究中心的“替代”。

战略再平衡的背后——钱、政策与人才

微软亚洲研究院新加坡实验室,作为其在东南亚设立的首个研究据点,被明确定位为“战略枢纽”,标志着微软在AI时代进入“多极协同、战略调节”的新阶段。这一布局背后,既有地缘政治的压力,也有清醒的商业计算。

微软总裁布拉德·史密斯曾坦言,中国市场仅占微软全球营收的1.5%,这个数字本身就揭示了其商业判断的核心逻辑。早在2023年,微软便已启动将部分中国AI团队迁往加拿大温哥华的计划,相关内部文件明确指出,这一调整是“对中美政治紧张局势的回应”。

新加坡的选址,正是在多重考量下的结果:

在地缘层面,它提供了一个相对中立、法制健全、监管透明的环境;

在技术层面,它连接中国、日韩和澳大利亚,有助于构建高效的跨境协同研发体系;

在战略层面,避免了过度依赖某一个市场,通过区域化、分布式的布局把研发资源更灵活地分散在全球各地。不仅增强了“抗风险能力”,还能让资金用得更高效。

从制度到人才、从政策到地理,新加坡提供的远不只是一个“替代选址”,更是一套让微软“省钱、省心、省风险”的完整方案。

一个更全球化的微软,下一步往哪走?

所以“撤离”不是微软的关键词,“分散”才是。在一个充满不确定的世界里,微软选择不押宝任何一个国家,而是用脚步画出一张更抗压的全球地图。当所有人都在问微软是不是走了,我们或许更该问:下一个被再平衡的会是谁?在全球技术力量的版图中,没有一个国家可以永远居于中心,也没有哪个市场可以被永远忽略。