享誉世界的物理学家杨振宁先生,因病于2025年10月18日12时00分在北京逝世,享年103岁。

10月18日,中国科学技术大学官网刊文缅怀杨振宁。

杨振宁

该文回顾道,1922年10月1日,杨振宁出生在合肥西大街(现长江中路)四古巷内的杨宅,在这里度过了六年时光,后因其父赴厦门大学、清华大学任教而举家迁徙。1937年七七事变爆发,杨振宁随母从清华园返回合肥居住半年,就读于庐州中学。1938年3月,合肥沦陷在即,杨家辗转迁往昆明,从此远离故土。1970年,中国科学技术大学迁入合肥,从此与这座城市展开倾城之恋,也与情系故乡的杨振宁结下了不解之缘。

1971年夏天,杨振宁回国访问,成为中美关系中断多年后回国探访的第一位华裔科学家。回美后,杨振宁积极推动中美交往,促进中美人才交流和科技合作。

1978年,改革开放刚刚起步,8月10日,杨振宁返回阔别多年的故乡,欣然访问中国科大。他一边参观中国科大的校园和实验室,一边针对学校的教学、科研以及远景规划向陪同的校领导、教授提出许多建设性见解。当时,中国科大办学条件较差,杨振宁担心学校因此难以吸引归国人才,难以招到好的生源。当他听说合肥要建设中国第二个科学中心时非常高兴,表示自己会以此为契机,回去后在国外学者中多作宣传,请他们来中国科大访问和讲学。他说,由于条件所限,最近几年恐怕不会有很多人愿意长期回国定居,但是可以先请他们做短期讲学。这时中国科大的领导提出,准备聘请一些国外的学者担任学校的名誉教授。

杨振宁说:“当名誉教授没有什么不方便,但要真正起作用,做些实实在在的事情,不能只挂名,虚的东西还是少点好。我能够为科大做些工作,可以和学校需要的学者联系。”他还表示:“我每年招收1至2名研究生,如果有中国去的,我很愿意招收。此外,我也考虑回国带研究生、授课,短期、长期或永久的都行。

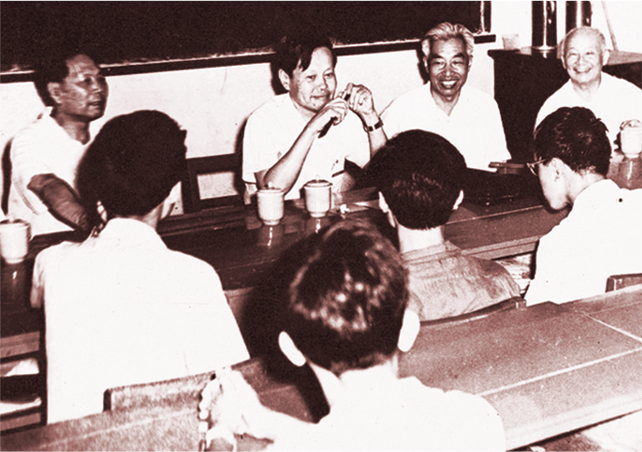

1981年,杨振宁与少年班学生座谈(来源:中国科大)

当听说中国科大首创少年班时,杨振宁非常高兴。他以物理学大师费曼为例,提出不要给少年班的学生太多束缚,他能吸收什么就让他吸收什么,应支持他们向擅长的方向发展,不要照搬一个模子。在谈到教学工作时,他提出高校间不能缺乏交流,应多办学术讨论会,包括广泛的介绍型的讨论会Colloquium和专业型的讨论会Seminar两种。科研中要实行考核淘汰制度,在科研选题时重要的不是看有哪个重要问题没有解决,而是看今后三年内这个课题能否有所发展。杨振宁的意见,对改革开放后刚刚起步的中国科大来说,无疑是一缕绚丽的阳光。这次访问中,他还将一台HP-25型袖珍计算机赠送给学校。

同年12月29日,中国科学院、外交部联合发文上报国务院,聘请杨振宁为中国科大兼任研究教授(后称名誉教授),该报告于1979年1月15日获批。此后,他一有机会就回到合肥,对中国科大教学科研工作提出建议和学生互动交流,并努力筹集赴美讲学基金,资助中国科大教师赴美进修,为学生争取赴美留学机会。

1992年,杨振宁再次应邀来合肥访问和讲学。当时杨振宁年已七十。6月17日,中国科大隆重举行“庆祝当代杰出物理学家杨振宁教授七十华诞”典礼,近千名师生和各界人士参加。时任中国科大校长谷超豪院士和省市领导分别致贺词。1974年,杨振宁回上海探亲时,与复旦大学谷超豪等教授有过长达数年富有成果的合作,因此他与谷超豪在合肥相见格外亲切。

祝寿典礼上,杨振宁意气风发,借助30多张幻灯片,向大家展示了他70年的人生画卷——曲折的求学经历、对科学追求的精神和赤诚的爱国情怀。他的父母当时已经过世,当展示到与父母团聚的画面时,他的眼泪夺眶而出,情不自禁地用手捂住脸,动情万分地说:“我永远怀念我的父母和养育我的故土。”现场的很多听众也不禁被感染。

随后,杨振宁向中国科大师生介绍了他最新的研究成果,受到与会者的热烈欢迎。20日下午,杨振宁与校领导及专家学者进行了座谈。座谈中,杨振宁着重对当今世界物理科学的发展现状和方向、人才培养及中国科大的办学情况等方面提出了许多真知灼见。在座谈开始前,他为学校题词:“六月中旬,再次来到(中国)科技大学,各方面进步很大。谨祝成为世界一流学府!”

1994年1月11日,中国科大理学院隆重成立,聘请杨振宁为名誉院长,杨振宁教授夫妇特意回国出席成立典礼。当日,杨振宁半身铜像在中国科大东区第二教学楼前揭幕。

1994年1月,杨振宁(左二)受聘为中国科大理学院名誉院长。

时任安徽省副省长杨多良在铜像揭幕仪式上致辞:“杨振宁先生在科学殿堂上的辉煌成就是我们每一个中国人的骄傲。更为可贵的是,杨振宁先生非常热爱祖国,对祖国的建设和发展关怀备至,是一位杰出的爱国主义者和社会活动家,多年来对安徽、对合肥、对(中国)科技大学的工作给予了很多指导,借此机会,我谨代表家乡父老向杨振宁先生致以深深的谢意。”

时任合肥市副市长朱维芳在致辞中说:“杨先生是我们合肥人,非常关心合肥的建设和发展。合肥的经济、文化、科技、教育等各项事业都在蓬勃发展,合肥市又是有名的科技之城。所以,在合肥建立杨振宁先生塑像具有特殊的意义。”时任中国科大校长汤洪高在致辞中说:“杨振宁教授对我们的民族、我们的国家以及我们悠久的历史文化传统是一往情深的。一位在长岛采访过他的记者有感于此曾写道:‘那个校园里物理学家杨振宁的中国情怀,似乎使长岛曲折的水岸,化成了江南的盈盈水乡。’今天,我们在杨先生故乡的土地上为他立像,是对他在科学上的不朽建树的永恒纪念,也是对他无尽的中国情怀的永恒纪念。”

中国科学技术大学方面还提到,进入21世纪以来,杨振宁教授已步入杖朝之年。可他仍继续对合肥、对中国科大一往情深,并给予关心和指导。作为求是科技基金会顾问,2000年、2001年、2015年、2018年,他先后4次专程来中国科大出席求是研究生奖学金颁奖典礼,并为获奖同学作题为《20世纪理论物理学的三个主旋律》的学术报告,心系家乡学子和科研发展。

其中在2015年9月,93岁的杨振宁携妻子时隔8年再回家乡合肥现身中国科大,在近代物理系实验室跟老师学生畅聊学术问题。他认真听取了学校的研究成果汇报。汇报中,投影仪上出现了一张杨振宁年轻时的照片,这引起了他的注意。原来当年1月,中国科大近代物理系的彭新华教授与人合作,在国际上首次探测到虚磁场中的“李杨零点”。而这正是当年著名华裔科学家、诺贝尔物理学奖获得者李政道、杨振宁所提出的。杨振宁还饶有兴趣地了解了自旋磁共振实验里的设备,遇到不懂的问题,他详细询问,并立刻交换意见。如火如荼的讨论进行到接近下午1点,尚未吃午饭的杨振宁教授才准备离开,走出会议室时他主动跟学生打招呼,询问大家是硕士生还是博士生,还特意停留了一下跟学生们合影留念。

杨振宁逝世:我知道已经有人为我写好讣告

2025年10月18日,杨振宁在北京因病去世,享年103岁。至此,我们失去了首位获得诺贝尔奖的华人物理学家。

人们很难用一个词概括杨振宁的生平,他是享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,也是中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长。

早在一天前,关于杨振宁去世的消息就曾登上热搜,他的多位友人和同事紧急辟谣。几乎没有人愿意相信这位长寿老人离世的消息,但这次我们却不得不信了。

杨振宁生前曾接受《凤凰周刊》专访,是次访谈中,他正面回答了关于自己的两大争议:

一个是诺奖争执;

另一个则是他和妻子翁帆的忘年情恋。

值得一提的是,采访结束时,时年89岁的杨振宁曾对《凤凰周刊》说:

“我知道,他们已经有人为我写好了相当长的讣告。”

在海峡两岸,杨振宁都是广为人知的名字。国共两党高层无不愿意亲近这位首获诺贝尔奖的华人。

2011年6月21日下午,在北京一家书店的二楼,杨振宁接受了《凤凰周刊》记者的专访。

前一天,在天津南开大学,众多物理界学者和南开的师生为杨振宁准备了一人多高的大蛋糕,庆祝他89岁生日。杨振宁与侍伴一旁的翁帆手牵手,共同切下了第一刀。他们相差54岁的忘年恋,曾为一时之谈。

新近始在大陆出版发行的《规范与对称之美—杨振宁传》特别加了这段情事的章节。为这段文字,来自中国台湾地区的作者江才健曾颇费苦心。这本书9年前已有繁体字版,不过因为政府对于书中提及杨振宁和同获诺贝尔奖的合作者李政道的争执有所避讳,未准允出版。

〓 摄影 商华鸽

1

与李政道交恶始末

即使现在,与李政道交恶也是杨振宁不愿深谈的话题,只有少数亲友听他当面谈起过。

杨振宁从1946年和李政道见面认识,1957年因共同缔造了“宇称不守恒理论”同获诺贝尔物理奖。不过,他们的友谊随着分享荣誉份额大小开始出现裂痕,表现之一是论文的署名究竟应该是“杨和李”还是“李和杨”,分歧越来越多。

矛盾不断累积,1962年,杨振宁和李政道有一次长谈,积累的情绪得到集中宣泄,两个人都哭了。几个月后,他们正式决裂,不再来往。

杨振宁上世纪70年代一次回国,国务院总理周恩来设宴招待。席间,周恩来突然问起:“杨教授,听说你和李政道教授不合,有没有这回事?”杨振宁答:“有。”周恩来又问:“和你们两位夫人有没有关系?”杨振宁想了一下说:“没有关系。”聪明的周笑了一下,没有再说下去,也再没有当面提起过。当时有学者间因为彼此夫人不合导致关系破裂的现象。

“杨李组合”的终结成为科学界憾事,大陆和中国台湾地区官方都持避讳态度,“最希望这件事根本就没有,能和好如初,如果不能够没有,就不去碰这件事。”(杨振宁语)

《凤凰周刊》记者专访中,杨振宁首次披露了一个鲜为人知的故事,从中可窥中国政府的良苦用心。

1980年,中国政府分别问询杨振宁和李政道,要不要组织一下海内外物理学家举行一个粒子物理学术会议,两人分别说好。会址选定广东从化的一个温泉度假旅游区,杨振宁抵达时,较早到达的李政道、钱三强等一批与会者自然出门相迎。杨振宁与他们一一握手。到与李政道握手时,静候已久的摄影记者突然上前猛拍。会后,官方对外宣传,杨振宁和李政道两人共同倡议发起了此次学术交流,报道配发了两人握手照片。

如今谈及此事,杨振宁笑着摆手,说:“政府良苦用心,好像这就形成了和解,他们就觉得你们是典范,不应该闹矛盾,这是非常中国式的想法,欧美国家不会去管你两个人怎么样,解决的方法也是中国方式,逼着握手,其实这根本没有用。”

《规范与对称之美—杨振宁传》繁体版于2002年11月在台北出版发行。书中内容惹怒了李政道,他购买了相当数量,附信函分送中国政界及学界人士,表示该书扭曲事实。江才健本来已与大陆清华、复旦两家出版社谈妥联合出版计划,但无法拿到出版审查许可,意外夭折。

杨振宁对《凤凰周刊》记者说:“我猜想,书当时没能在大陆出,原因就是书中有我和李政道的争执,中国政府已经定有原则性的政策,不去触碰我们的矛盾,听说一个最高层的领导就说,这样的典范人物,不要去炒他们的矛盾,当作不知道最好。”

李政道后多次在大陆媒体公开“披露与杨振宁合作细节”,2004年在大陆出版《宇称不守恒发现之争论解谜》,2009年再出版《诺贝尔中华风云—李政道传》。杨振宁也有在大陆媒体回应其言论,一来二去,纷争不休。

亲友猜度杨振宁其意,已再无和李政道和好如初可能。

2

国共高层争取对象

2003年从纽约搬到北京清华大学特别修建的二层小楼定居后,杨振宁常得中共领导人节日探望。已经退休的前中共中央总书记江泽民常到清华大学去,几乎每次都见杨振宁。理科出身的江会谈很多科技话题,两人交谈甚欢。

据杨振宁回忆,中共历任政要都与之有过接触,尤其改革开放初期和之前,高层亦希望从杨振宁那里探听外界科技前沿知识和办法。

杨振宁生长于一个有着浓郁家国情怀的家庭。他的父亲是第一个获得芝加哥大学数学博士学位的中国人,去世前一直在大陆执教。1960年、1962年父子两次在美国团聚,父亲两次转达中国政府劝杨振宁回国的建议。

杨振宁的岳父则是国民党高级将领杜聿明。杨振宁得到诺贝尔奖的时候,拿的是国民党发的护照。当时蒋政府驻联合国大使与杜聿明是旧识,就请杨振宁吃饭,表示中国台湾地区的行政机关希望杨振宁赴台访问。中国台湾地区的“中研院”还在1958年把杨振宁选为院士。即使之后杨振宁与中共高层越走越近,国民党暗地称其为“杨匪”,中国台湾地区时任最高领导人蒋经国仍然要求保留其院士资格。

杨振宁做出的决定是,留在美国。1964年,杨振宁加入美国国籍。从1945年11月24日初抵纽约,到2003年12月24日搬家至北京,他在美生活整整58年零1个月。

1971年4月,中美关系开始缓和,杨振宁萌生强烈的回中国探亲的念头。他先向父亲写信,由父亲写报告给政府,国务院回复:欢迎杨振宁回中国来探亲,可以到加拿大或者法国的中国大使馆去拿签证。当年7月和来年6月,杨振宁两次回到中国,皆受到高规格礼遇,周恩来两次宴请。

杨振宁似乎对大陆正在进行的文化大革命并不清楚怎么回事,一方面,他到处发表热情洋溢的演讲,揄扬当权者所作所为,另一方面,他也直言不讳地对周恩来说,政府的一些做法会毁了中国的科学。

1973年7月,杨振宁第三次回国时,见到了毛泽东。他和毛在中南海的书房谈了一个半小时,毛泽东表现出惯常的自信,话题多是与科技有关的哲学问题。谈话结束以后,杨振宁快到门口时,毛泽东和他握了手,并且说他年轻的时候也希望在科学上能够有所贡献,不过自己没有做到,很高兴杨振宁能够对人类的科学有所贡献。

1980年,中共苦心安排的广东从化“杨李和解会”结束后,杨振宁和广东省委第二书记习仲勋、杨尚昆同乘一架飞机去北京,在不同场合分别见到了华国锋和邓小平。

据杨振宁自己所知,因为此前自己曾直言周恩来不建议中国在科研资金捉襟见肘的情况下,花巨资到高能物理上去,且执意反对中国建造高能加速器,支持此项科研的邓小平就对下面说,搞高能物理去找李政道,不要找杨振宁。

1980年见到邓小平时,杨振宁又提了另外一个建议,希望中国把国防科技功臣的名字公布出来。邓小平是一个非常务实而且直接的人,他问,这样做有什么好处?杨振宁答道,国外都已知晓,反而中国内部神神秘秘,国防科技条件很艰苦,苦熬一辈子却被湮没会打击年青一代投身这个领域。

几年后,国内在此方面政策转向,杨振宁的好友、大陆研制“两弹”的元勋邓稼先在生命之末被大陆官方大加褒奖和宣传,国务院总理李鹏亲自到301医院为病重的邓稼先授奖。杨振宁疑心这与自己的建议有关。

每次回国,杨振宁都能感到地位崇隆,备受礼遇。不过,这些也成为有人非议杨振宁的根据,有声音批评他与中共亲近,常故意说好听话取悦政府。例如,他赞美中国基础教育培养的学生比美国更扎实。

杨振宁对批评不以为然,他坚持认为,中美文化不同,自然教育理念不同,美国注重启发教育,中国也有自己的教育优势,不分孰优孰劣。

在2003年之前,清华大学一直积极联系杨振宁,劝其回国,允诺可由其依照普林斯顿高等研究院体制创建清华高等研究院,继续其科研理想。中央政府拨付专款在清华园修建的“大师邸”早已落成,后又在清华科学馆为他专设了办公室,他的父亲曾在科学馆一楼办公过,这样的安排具有吸引力。

杨振宁卖掉自己在美国纽约的一处大房子,向清华捐了100万美元。他把诺贝尔奖金的一部分,也捐给了清华。在清华的年薪为人民币100万元,但他分文不取,捐给了清华大学高等研究院。清华大学高等研究院一直坚持他所倾力的基础物理学的科研。

今年6月18日,杨振宁在南开大学向同行报告了他在冷原子领域的最新研究进展,修改了自己多年前一项理论的不完备之处。2008年至今,他已陆续发表了将近10篇论文。这是对社会上有消息说他拿高薪但已不做研究的某种回应。

3

年逾八旬浪漫情事

1947年,蒋介石手下著名的军事将领杜聿明本来要和自己的长女杜致礼一块去美国,一个为就医,一个为读书。如果蒋介石不是临时决定杜聿明留下,杜聿明自然也不会后来成为中共军队的俘虏。杜致礼一个人去了美国,1949年在普林斯顿见到杨振宁,两个年轻人随即陷入热恋。

杨振宁向父母写信征求他们对于未来儿媳的意见,家人因为杜致礼的几个弟弟当年在昆明骑马上学招摇过市没有好印象,对杜致礼的出身显露担忧。不过,这对杨振宁和杜致礼的交往没有实际的阻力。

1950年8月26日,杨振宁和杜致礼结婚,婚礼在普林斯顿神学院的教堂举行。双方家长都不在场,典礼由在昆明时就和双方熟识的清华大学校长梅贻琦,代表女方家长将杜致礼交给杨振宁。行礼之后,在楼下大厅举行了一个酒会,有七八十个宾客参加。

杨振宁和杜致礼相濡以沫半个多世纪,育有两男一女,两人如影随形,恩爱有加。从1997年开始,两人开始被病痛折磨。病情稳定时,两人游历世界,享受人生。2003年,杨振宁在美国石溪为杜致礼75岁生日举办了一个盛大的宴会,这也是最后一次。当年10月,杜致礼去世。

2003年年底,杨振宁离开生活了58年的美国,住进了清华空置许久的“大师邸”,度过了一段很短的一个人生活。2004年年初,他收到一张贺卡,这张贺卡让他记起了曾于1995年在汕头大学接待他和杜致礼的年轻女孩—翁帆。翁帆在贺卡上写了自己的电话号码,杨振宁按这个号码打了过去,后来翁帆到香港看杨振宁,两人开始交往。

2004年11月,杨振宁给极少数亲友发送了一封邮件,介绍自己的未婚妻翁帆。在信里,82岁的杨振宁称28岁的翁帆是“甜蜜的天使”。他们订婚的消息立即引发媒体追踪,杨振宁索性与翁帆办理了正式的结婚手续,然后到海南岛度假。两人在饭店晒太阳以及同骑脚踏车的照片,一时成为报刊头条。

杨振宁曾对媒体坦诚,如果没有与翁帆结婚,也可能和别的女士结婚。他曾举例说,英国数学家哈密顿在太太去世后,过了相当漫长的孤独日子,甚至书页上都有饮食的污渍。杨振宁说,他不要过那样的日子,不要过老年孤独生活。

7年过去了,南开大学教授葛墨林说,杨先生目前的健康身体,“翁帆绝对是有功劳的”。

这几年里,杨振宁已多次入院。葛墨林说,翁帆对杨先生照顾很细,杨先生冬天出门前,翁帆一定为他系上围巾。逛公园,走十几分钟路,翁帆就坚持要歇一歇,找一块石头,扫得很干净。

在南开大学,杨振宁和翁帆手挽着手。这是他近年出席公开活动常见的情景。在校方为他举办的生日晚宴上,他表示,自己虽然上了年纪,但精神上仍然保持年轻,也许这是自己对翁帆有吸引力的地方。早在订婚之初,他就对朋友这样讲过。

在接受《凤凰周刊》记者专访时,杨振宁轻松地谈起与翁帆的浪漫情事。当年他是通过电话向翁帆求婚的。现在的家里有个沙发,恰好容得下两人一起坐下,两个人经常坐在上面看电视。以前,翁帆没来的时候,家里只有一把一个人的椅子。

婚后,翁帆的父母称呼杨振宁为杨教授,杨振宁称呼他们为翁先生、翁太太,彼此相处融洽。7年间,杨振宁和翁帆很少吵架,没有过大的摩擦,共同的话题很多。参观美术展后,他们会分别找出最喜欢的作品,再看与对方是否一致,这是二人之间的小游戏。

杨振宁说,年龄的差异也有正面的影响,可以使得彼此对于不同时代的认识叠加,增加了两个人的视野。谈起孩子的问题,他说:“我想我们不宜要孩子,我一直在想,假如我不在了,翁帆一个人带着一个或者两个孩子,那将是很困难的事。”

记者向其求证是否提到过翁帆的再婚问题,杨振宁说:“年纪的差别,我不在的时候,完全不反对她结婚。她后来不太高兴。你如果从冷静的立场上讲,不需要不高兴。”

坐在一旁的江才健补充道,杨先生2006年在中国台湾地区面对记者提问,曾公开谈到,两人结婚之初就曾谈及再婚,翁帆当时不高兴地说道“我当然不会,你怎么可以这样讲!”杨先生则说,人生非常复杂,没有绝对的对与不对。赞成你将来再婚,是年纪大的杨振宁讲的,年纪轻的杨振宁,希望你不再结婚。

凤凰周刊:1957年获得诺贝尔奖对之后的你有什么影响?

杨振宁:获得诺贝尔奖对我后来的物理研究没什么影响,如果没有这奖,纽约州立大学石溪分校仍然会邀请我去,我仍然会继续自己的既定的研究方向。

不过,获奖对我的人生观、世界观,具体到生活决策是有影响的。在诺贝尔颁奖宴会典礼上,我能够意识到这不是我一个人的事情,全球华裔都为这件事感到高兴,让我对于自己科学成就背后所代表的意义,就更加有一种醒悟。1971年,美国比较知名的华裔学者中,我是第一个回国的,这个决定有困难,当时有人告诉我,对当时的中国不了解,要我小心。但我还是决定回来。

凤凰周刊:你曾谈及,诺贝尔奖不只有好作用?

杨振宁:从世界科学发展的过程中讲起来,诺贝尔奖有正面作用,鼓励了很多年轻人。它有没有负作用?把话讲穿了,有多少人因为获得了这个奖引发争执,种种不同程度的争执,以及不同结果的冲突。我和李政道就是一例。还有人专门写了一本书总结了这个问题。

凤凰周刊:中国的科研水平在国际上处于什么水准?

杨振宁:近代科学在西方有三四百年的发展历史,在中国却不过六七十年,中国前沿科学相对落后,不稀奇。从历史的观点来看,中国科学的进步速度非常惊人。在改革开放之初,中国科学家在科学期刊上发表论文的数量,简直是少而又少,如今,从量上来说,已经有很大进步。而在质量方面,国际社会上出现了不少年轻的华裔数学家在中国长大并接受大学教育,最近10年在西方国家做研究。他们在世界第一流的学术期刊上发表的论文,是很受重视的。

培养科学家比培养运动员复杂,需要更长时间的准备,更长时间的训练,更长时间建立传统,是件急不来的事情。应该从整体发展的经验多着想,才能了解前途应该怎样规划。中国对于科技发展的投入还要增加一些,更加强调合理分配。合理的、有效的分配,必须依赖于对科学发展有相当认识的决策人。

凤凰周刊:请你预测一下,中国的科学家何时能够获得诺贝尔奖?

杨振宁:科学的发展来源于两种不同的动力。一种是无目的的研究,美国科学家劳特布尔之前一般用平均磁场做核磁共振,而他却出人意料地加入了不平均磁场,竟然就成像了,获了诺贝尔奖。科学研究往往是忽然想出一个妙招,加些别人想不到的小窍门,就可能出大成果。这需要有广大对于现代科研器材有认识,又有聪明脑筋的人投身到不是预先有目的的、更多凭兴趣的科学研究中去。另一种科学研究则是有目的的,比如,制造超短波长的激光,如果做出来,也很有可能得诺贝尔奖。

这两种情况在中国都有可能出现,但要尽快使得年轻人走到有可能有重大发展的领域中去,我对未来发展很乐观。中国的基础教育打下的底子要比国外扎实。清华大学等一流大学的数学、物理专业的研究生们,绝大多数非常优秀,比起美国类似大学的研究生来,并不差。但在国内大学,在信息灵通方面显然要比国外大学逊色。美国著名大学数学系之间的交往非常密切,这些学校里的研究生,对于数学界最敏感、最有发展前途的领域,知道得一清二楚。中国大学的学生在这方面没有优势。

凤凰周刊:如何建设国际一流大学?

杨振宁:中国的发展过程与西方不一样,大学的设置并不独立。在大的社会背景下,不能简单地拿中国的情形和外国对比。在这点上,必须要清楚。有选择地先把某些系打造成世界一流,比如考古和建筑,由于历史原因和文化背景,中国的大学很占优势。

凤凰周刊:你曾力劝中国政府不要耗费巨资投于高能物理科研,现在还坚持这样的观点吗?

杨振宁:是的,我仍坚持已见。上世纪五六十年代,那个时候高能物理是“很红”的领域,原子弹意味着人类能够掌握更多的能。到六七十年代,这个领域继续前行就变得很困难。现在就更加困难。从外在条件说,它需要大的机器,需要很多钱,现在我所知一个项目,已经花掉一千亿美元,几千个硕士、博士在做,工作了一年多,毫无成果,过几天就要休息一阵子,这几千个人才的前途比较让人担忧。从内在条件说,高能物理具有理论内在困难,要讨论非常复杂的数据的结果。我1970年代回国时候,就这样说自己的看法,我现在接触到三四个人,就是那时候听了我说的,走上了别的研究方向,现在比较成功。

凤凰周刊:你新近有什么公共建言吗?

杨振宁:现在搞新闻的人越来越多,我觉得应该考虑,在学校或者新闻界,专门发展出一支报道科学新闻的专业。不需要很多人,只要能有几个人就可以。物理方面有几个,生物方面有几个,电子方面有几个。

报道科学新闻跟一般新闻有很大的区别,需要知道科学发展的宏观脉络,有什么重要的科技成果,什么重要的科学人物。我所知道美国就有这样的人才,平时常与科学界关键人物接触。我知道,他们已经有人为我写好了相当长的讣告。觉得我年纪比较大了,他们就准备了,讣告把我一生在科学研究方面做了哪些重要的贡献,都写了出来。中国传媒还没有做到这一点,科技发展报道,是一个重要的方向。新闻传播系里要特别注重这一点。