目前,基因测序技术以前所未有的速度飞跃,催生了一个充满诱惑与争议的新领域:胚胎植入前多基因风险检测(PGT-P)。它声称能够预测一个胚胎未来可能拥有的智力、外貌,甚至性格。这项技术不仅正迅速商业化,更吸引了硅谷精英们的目光与投资——“定制婴儿”的想象,似乎正一步步照进现实。

然而,科学界正对这些预测的准确性提出质疑,伦理学家们也拉响了警报,称这种对非疾病性状的筛选正在唤醒一个沉睡已久、令人不安的幽灵——“优生学”。当前,随着企业大胆推销“基因优化”方案,人类社会被推到了一个十字路口:这究竟是进化史上的下一篇章,还是一个可能加剧不平等、扭曲我们对人性的理解的陷阱?

首先,让我们把视线聚焦到显微镜下。那里有一个半透明的斑点,它是一个人类囊胚。这个微小的生命雏形,大约在精子和卵子结合后的第五天形成。这个细胞团细小如沙粒,却承载着未来一个独一无二的个体的全部:它内含46条染色体、数千个基因,以及约60亿个DNA碱基对。这是构筑一个全新生命的、最原始也是最详尽的“设计蓝图”。

如今,借助先进的基因测序技术,医生可以用激光在囊胚透明带上打开一个微小孔洞,用比发丝还细的吸管取出几个细胞。就在这一刻,我们得以首次“阅读”这份关乎某个人一生的生命指令。

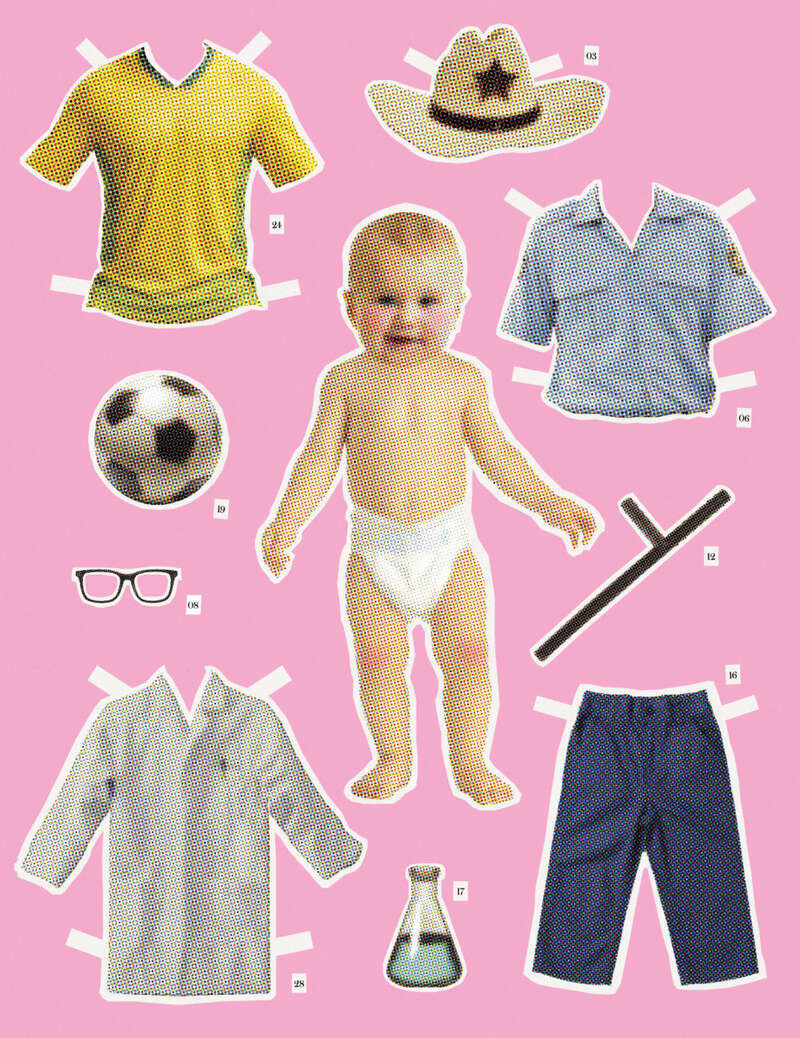

一个新兴的科学领域,正试图解读这份蓝图,预测这个胚胎将来可能成为怎样的人。一部分父母求助于此,是希望阻断家族中致命的遗传病。但与此同时,也有另一些人,他们被“常春藤盟校的文凭”、“迷人的外貌”或“乖巧的性情”等愿景所驱动,愿意支付数万美元,试图“优化”后代的智力、相貌与个性。

这场技术革命最热切的早期拥护者,正是来自硅谷的精英阶层。埃隆·马斯克、彼得·蒂尔以及Coinbase的首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗等科技亿万富翁,都位列其中。

但问题是,付费购买这些服务的父母们,真的能得到他们想要的吗?遗传学专家多年来一直警告,这类测试存在根本性的缺陷。欧洲人类遗传学协会的成员在2021年的一篇论文中明确指出:“目前尚未进行临床研究来评估其在胚胎中的诊断有效性,必须让患者充分了解其应用的局限性。”

此外,支撑这项技术的某些核心假设,即一个人的成长结果主要取决于先天生物学,而非后天培养或环境因素影响,也将其推向了政治舆论的风口浪尖。

如今,这项曾经小众的技术正逐渐走向主流,科学家和伦理学家们正在紧急应对它可能带来的巨大冲击,这关乎我们的社会契约,关乎我们的后代,更关乎我们对“何以为人”这一根本问题的理解。

“定制婴儿”还是“基因商店”?PGT-P开启的新生育模式要理解这场风暴,我们得先从它的技术基础说起。事实上,胚胎植入前遗传学检测(PGT)本身并非横空出世的新事物。早在上世纪90年代,接受体外受精(IVF)的准父母们,就已经能借助一系列遗传测试来筛选胚胎了。

最初的技术,如胚胎植入前单基因病检测(PGT-M)和染色体非整倍体检测(PGT-A),都能像探针用于找出明确的遗传问题,例如囊性纤维化、镰状细胞性贫血这类单基因疾病,或是可能导致唐氏综合征的染色体数量异常等。

然而,这些测试所能解读的,只是生命天书中相对直白的“遗传问题”。而一个胚胎所蕴含的绝大部分遗传信息,是由数百甚至数千个基因以极其复杂的方式共同书写的,更像一套精妙而模糊的“组合密码”。

直到近年来,一种更强大的解读工具登场了——胚胎植入前遗传学多基因病检测(PGT-P)。它的目标正是破译这套密码,预测那些由无数基因微效叠加、并与环境相互作用所决定的复杂结果。一个全新的市场,也随之应运而生。

于是,胚胎选择的过程,开始悄然变味。它不再像一个旨在避免家族悲剧的“医疗工作坊”,而更像一个充满未来感的“生命展示厅”。在这里,父母们仿佛在浏览一份份附有“属性卡”的模型,从有限的几个选项中,“选购”他们心目中更理想的后代,卡片上则标注着各个胚胎未来可能面临的健康风险。

2020年,首个经PGT-P技术筛选的婴儿降临人世。自那以来,虽然确切数字仍是谜,但估计已有数百个孩子借此技术诞生。随着商业化的浪潮涌来,这个数字几乎注定将飞速增长。

背后推动这一切的,是一些获得硅谷数千万美元资金加持的初创公司。它们开发出专有算法,通过分析海量的基因变异,为每个胚胎计算出一个“多基因风险评分”(PRS),试图量化其发展出各种复杂性状的可能性。

在过去五年,Genomic Prediction和Orchid两家公司主导着这个利基市场,态度相对谨慎,主要聚焦于疾病预防。但最近,赛场迎来了两位更高调、也更激进的竞争者——Nucleus Genomics和Herasight。它们似乎无意遵循前辈的谨慎路线,而是踏入了智力遗传测试这片最具争议的雷区,让这场“完美婴儿”的竞赛,进入了全新的、更令人不安的赛段。

“基因预测”的盲区:当科学走在证据前面然而,在这幅看似前景无限的技术图景背后,潜藏着不容忽视的科学局限与信任鸿沟。

多基因风险评分的局限性其实相当明显。首要问题在于科学认知的边界,人们对那些由数百个基因微妙互动所驱动的复杂性状与疾病,至今仍所知有限。更现实的问题是,支撑这些评分的大型基因数据库,绝大多数来自具有西欧血统的群体。这种代表性的严重失衡,使得为其他族裔背景的求诊者提供可靠预测变得异常困难。

这些评分还有一个根本性的缺陷:它们完全无法捕捉一个人成长环境中那些至关重要的变量——从家庭教养、营养状况到社会资源,所有这些共同塑造个体的复杂因素,在冰冷的基因评分中都消失无踪。正因如此,尽管多基因评分在分析宏观群体趋势时或许有些参考价值,但当它被用于评估仅有的几个、基因背景高度相似的胚胎时,其预测能力便会大幅衰减。

面对这些局限,主流医学界保持着审慎的态度。美国人类遗传学学会、美国医学遗传学与基因组学学院、美国生殖医学学会等权威机构,都对将多基因评分用于胚胎选择持谨慎态度。美国医学遗传学和基因组学学院在2024年的官方声明中直言不讳地指出:这项“技术跑得太快,而证据没有跟上”。

但争议的漩涡,远不止于科学有效性的范畴。更深层的分歧在于其背后的意识形态。越来越多的批评者指出,这些公司正在有意或无意地复活一个历史的幽灵——优生学(eugenics)。那个曾经相信可以通过选择性育种来“改良”人类的危险信念,如今正披着科技的外衣悄然回归。

跨越百年的辩题:先天与后天谁主沉浮?眼下这场“完美婴儿”的竞赛,并非凭空而来,它实际上为一场跨越了数个世纪的古老辩论——即“先天”(遗传)与“后天”(环境)之争——注入了全新的燃料。

“优生学”(eugenics)这个词,由英国学者弗朗西斯·高尔顿爵士在1883年创造,部分灵感源于其表兄查尔斯·达尔文的进化论。这个词源自希腊语,意为“出身优良”,其核心理念是相信“高贵品质”由遗传赋予。

这场辩论在2003年迎来了一个关键转折点——耗资30亿美元、历时13年的人类基因组计划宣告完成,我们第一次绘制出了人类生命的基本蓝图。这是一个分水岭。从此,基因测序的成本以惊人的速度下跌,如今已可低至数百美元。这使得建立超大规模基因数据库成为现实,例如英国的UK Biobank和美国的“All of Us”项目,它们各自拥有了超过50万名志愿者的遗传信息。

这些庞大的数据库让研究人员能够进行“全基因组关联分析”(GWAS),通过扫描数百万个常见的遗传变异,来寻找基因与特定特征之间的微小关联。这正是多基因风险评分的理论基础。

起初,大多数研究聚焦于疾病。但在2011年,风向开始转变。美国社会科学基因关联联盟(SSGAC)将目光投向了更敏感的领域:他们开始探寻复杂社会和行为结果(例如教育年限)的遗传基础。

这一转向,将像得克萨斯大学心理学家凯瑟琳·佩奇·哈登这样的学者推到了风口浪尖。哈登向她的自由派同行们提出了一个挑战:她认为,遗传而来的认知能力是导致社会结果差异的重要因素,正视这一点,而非因害怕触碰“优生学”污名而回避,才能制定出真正有效的进步政策。

然而,这种对基因影响力的关注,在今天的舆论场中已被复杂的力量裹挟。右翼人士和网络上的“新反动”思潮利用了这一趋势,用以鼓吹社会不平等有其固化的基因根源,并以此反对移民与种族融合。自埃隆·马斯克接管推特(现X平台)以来,此类言论更加甚嚣尘上,而马斯克本人也时常参与其中,为这场古老的“先天后天”之争,蒙上了一层严峻的政治阴影。

从实验室到市场 PGT-P开启商业化元年然而,这些争论并未能阻止PGT-P开启商业化进程。2019年,Genomic Prediction公司率先将植入前多基因检测(PGT-P)推向市场,标志着这项技术正式从实验室走入公众视野。

通过Genomic Prediction的“LifeView胚胎健康评分”,准父母们得以评估胚胎未来罹患癌症、糖尿病、心脏病等复杂疾病的风险,这项服务起价约为3500美元。该公司采用SNP芯片技术,针对基因组中特定位点的常见变异进行检测,再将其与大型基因数据库进行交叉比对,从而计算出风险评分。

2023年,初创公司Orchid成为新的市场参与者。其“全基因组胚胎报告”宣称能对超过99%的胚胎基因组进行测序,以此检测新发突变,并承诺能更准确地诊断罕见疾病。父母支付约2500美元,即可获得涵盖12种疾病(如精神分裂症、乳腺癌等)的多基因风险评分。

Orchid的创始人诺尔·西迪基(Noor Siddiqui)本人就是硅谷传奇的一员,她十几岁时便获得泰尔奖学金,此后在斯坦福大学深造。她的背景帮助她吸引了科技精英作为客户和投资者,公司成功筹集了1650万美元,投资人名单中包括以太坊创始人Vitalik Buterin、前Coinbase首席技术官Balaji Srinivasan等多位科技界知名人物。

然而,商业推广的激进姿态也引发了争议。西迪基曾在公开场合提出,未来,选择不使用基因检测的父母甚至可能被视为“不负责任” ,这一言论将她推向了舆论的风口浪尖。

民意的裂痕:PGT-P之争折射社会焦虑美国公众对这项新兴技术的看法存在显著分歧。一项2024年的生物伦理学调查显示,人们对PGT-P的态度因检测目标的不同而大相径庭:

身体健康状况:筛查如癌症、心脏病和糖尿病等疾病,获得了绝大多数人的支持。

精神健康障碍:对抑郁症、强迫症和多动症等情况的筛查,支持态度相对复杂,但整体仍呈积极。

外貌特征:对肤色、秃顶、身高等特征的检测,公众支持度则普遍较低。

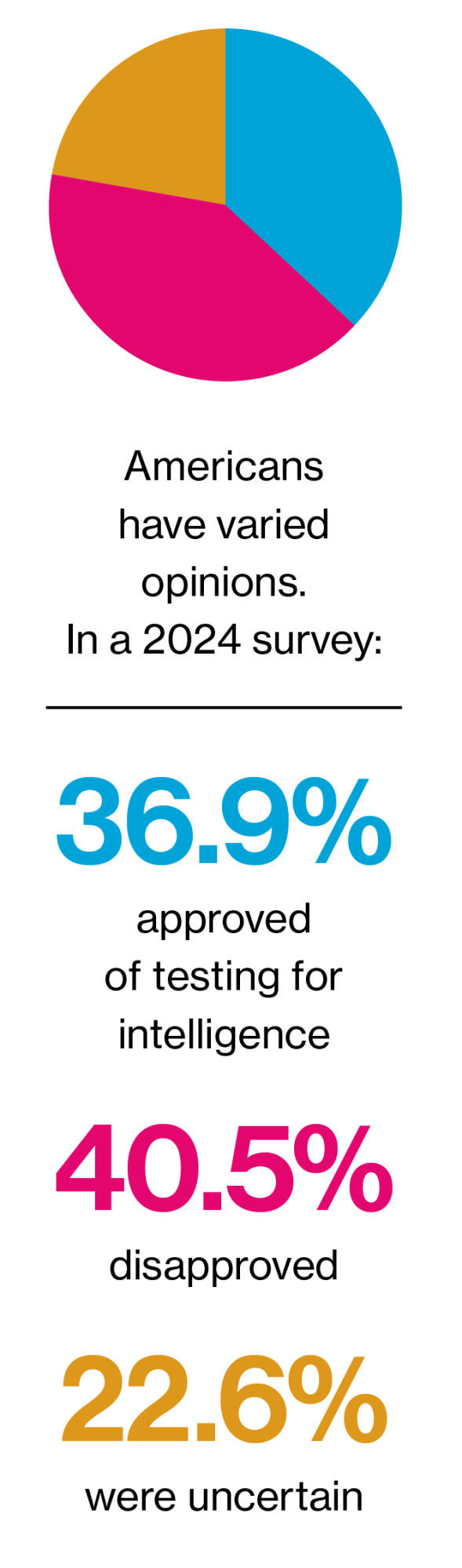

其中,智力无疑是争议的焦点。鉴于其在历史上曾被滥用,以及其定义本身在文化上就缺乏共识,智力检测引发了最激烈的伦理辩论。在许多国家,此类操作受到严格监管,例如在英国便被彻底禁止。

调查数据直观地反映了这种分裂:36.9%的受访者赞成对胚胎进行智力检测,40.5%表示反对,另有22.6%的人犹豫不决。

尽管争议不断,市场对智力检测的探寻却从未停止。Genomic Prediction全球业务发展与科学事务主管迭戈·马林透露,该公司自成立之初就收到了来自世界各地的相关咨询。

Genomic Prediction曾一度提供所谓的“智力残疾”预测因子,但在遭遇对其预测能力和伦理性的强烈反对后,停止了该项服务。马林澄清说:“我们公司的使命和愿景不是改良婴儿,而是降低疾病风险。当涉及到智商、肤色、身高或其他一些没有疾病含义的、属于美容性质的特征时,我们就不在这方面投入。”

然而,另一边的Orchid则仍在检测与智力残疾和发育迟缓相关的遗传标记。并且,根据该公司一名匿名员工透露,更全面的智力检测也被提供给了被称为“豪赌客”的特定客户群。有知情人士称,埃隆·马斯克在与科技高管希文·齐利斯的至少一个孩子的孕育过程中,就使用了Orchid的服务。

硅谷的冒险家:从“优化”到“进化军备竞赛”在众多提供PGT-P服务的公司中,初创企业的创始人无疑是这场竞赛中最激进的旗手。他们以硅谷特有的“颠覆式创新”逻辑,正试图重新定义人类生命的起点。

1.Nucleus Genomics:一站式“基因栈”的野心

25岁的基安·萨德吉是他这一代人中典型的硅谷神童。16岁就尝试修改啤酒酵母样本,几年后毅然辍学,立志打造“一个更好的23andMe”。他将Nucleus Genomics定位为“软件优先、消费者优先”,瞄准PGT-P技术的应用层。

与竞争对手类似,Nucleus通过将个体基因数据与大型全基因组关联研究(GWAS)中识别的特征相关变异进行比较,计算出多基因风险评分(PRS),提供基于统计信息的预测。

Nucleus以两种方式展示结果:一个是Z分数(范围-4到4),解释某个特征相对于具有相似遗传背景人群的风险。例如,如果3号胚胎对乳腺癌的Z分数为2.1,则其风险高于平均水平;另一个是绝对风险评分,会结合相关的临床因素。比如,鉴于3号胚胎是男性,其患乳腺癌的实际风险极小。

Nucleus相较竞争对手真正的优势在于其服务范围的广度。在其平台上,准父母可以筛选2000多种可能的疾病和性状,从眼球颜色到智商,从焦虑倾向到酒精依赖,甚至左撇子的可能性。萨德吉在一次发布活动中直言:“也许你希望你的孩子拥有蓝眼睛而不是绿眼睛,这是父母的自由。”尽管他否认公司从事优生学,却毫不避讳地使用“基因优化”一词,甚至乐见争议带来的病毒式传播效应。

他的终极目标是打造一个整合所有基因测序应用的“遗传学栈”(genetic stack),从谱系学到精准医疗再到基因工程,而不仅仅是成为一家IVF测试公司。Nucleus已从包括前Coinbase首席技术官Balaji Srinivasan、Seven Seven Six风险投资公司以及泰尔的Founders Fund等投资者那里筹集了超过3600万美元。

2.Herasight:智力筛选与“进化军备竞赛”

在这个本已充满争议的领域,政治哲学家乔纳森·阿诺马利(Jonathan Anomaly)和他的Herasight公司则采取了更为激进的姿态。

阿诺马利曾因发表挑衅性论文《为优生学辩护》而引发众怒,随后离开学术界。他主张将这种非强制性方法与历史上的“负面优生学”区分开来,认为胚胎选择与父母在精子捐赠者目录中挑选一位身高1.88米的哈佛毕业生,其内在逻辑并无二致。

Herasight的测试目前只针对一种非疾病性状:智力。该公司声称,对于一对夫妇产生的十个胚胎,可以检测出大约15点的智商跨度。阿诺马利预测,“体外配子”(IVG)技术可能在八年内投入人体使用。该技术旨在利用成体干细胞在实验室中创造精子或卵细胞,理论上可使一对夫妇产生几乎无限数量的胚胎用于分析优选特征。

阿诺马利毫不避讳地预言,一旦精英阶层开始私下使用这项技术,多米诺骨牌将迅速倒下。他声称,即将到来的“进化军备竞赛”将“改变道德格局”,并透露一些精英人士已是他的客户。

今年7月底,Herasight正式结束隐秘运营模式。该公司已为私人客户筛选了“数百个胚胎”,并开始提供其首个公开消费产品——一种声称能检测胚胎患17种疾病可能性的多基因评估。其营销材料吹嘘对这批疾病的预测能力比Orchid好122%,比Genomic Prediction好193%,但指出Nucleus“缺乏已发布的性能验证”,并声称这是一个“营销超越科学”的案例。

当遗传成为宿命:PGT-P引发的新伦理困境对于多基因测试的兴起,批评家的担忧主要分为两个鲜明阵营:一部分人质疑其有效性,认为这本质上是在误导父母;另一部分人则恰恰相反,他们担忧这项技术过于有效,最终会固化并加剧社会不平等。

定量遗传学专家萨沙·古塞夫是PGT-P技术的强烈批评者之一。他承认,这项技术在针对特定成年人的临床场景中确实具备潜力。例如,对被发现具有高多基因风险评分的成年人进行早期癌症和心血管疾病筛查,并结合干预措施,确实可以挽救生命。

然而,当话题转向市场上现有的胚胎植入前检测时,古塞夫的态度变得审慎。他认为这些服务存在显著局限,且缺乏必要的监管和长期验证来支撑公司的承诺。他担心,过度聚焦于基因预测,反而可能适得其反。

在古塞夫看来,由于存在大量混杂的社会经济因素——从童年营养、地理环境到人脉网络和育儿方式,试图将教育成就等复杂结果简单地归因于基因,并以此论证智商的遗传决定性,并没有太大意义。

古塞夫发出警告称,如果我们的社会开始将“基因禀赋”视为个人能力与命运的主宰,那将带来真实的风险。这种观念一旦盛行,会让人陷入一种“无能为力”的宿命论。他阐释道:“如果你认为社会差异源于文化因素,你会倾向于帮助他人,通过提供更好的教育和营养来促进进步。但如果你认为这些差异主要由强大的先天因素决定,那么人们就会自欺欺人地认为,除了听天由命,别无选择。”

这项技术所引发的伦理思考,已远远超出科学界,渗透到更广泛的社会讨论中。一位希望攻读神学硕士的年轻摄影师在听完阿诺马利的演讲后坦言,他前来正是为了思考“扮演上帝”所带来的伦理后果。他认为,技术正将人类带入一个“新旧约过渡时刻”——我们必须重新审视,哪些古老的智慧在今日依然具有价值。

目前,尚无人计划对这些经由基因评分筛选而诞生的人类进行长期跟踪研究。正如得克萨斯大学的行为遗传学家凯瑟琳·佩奇·哈登所推测:25年后,那些依据多基因风险评分被选出的成年人,仍将面对与我们每个人无异的终极困惑:“我的生活,究竟需要做出怎样的改变,才会变得不同?”