月29日,当业界普遍预期人形机器人进入家庭场景仍需要五年时,一家明星具身智能公司1X,已经直接开卖他们的第一款产品Neo了。

1XTechnologies的前身是Halodi Robotics,由挪威机器人专家Bernt Øivind Børnich于2014年创立,2022年更名为1X Technologies,并获得OpenAI、三星等投资。

1X要发布的这款机器人Neo并不是现货,2026年才开始发货。

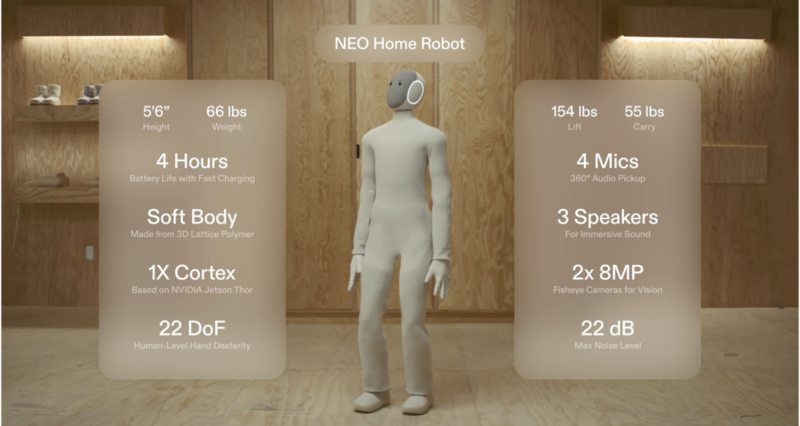

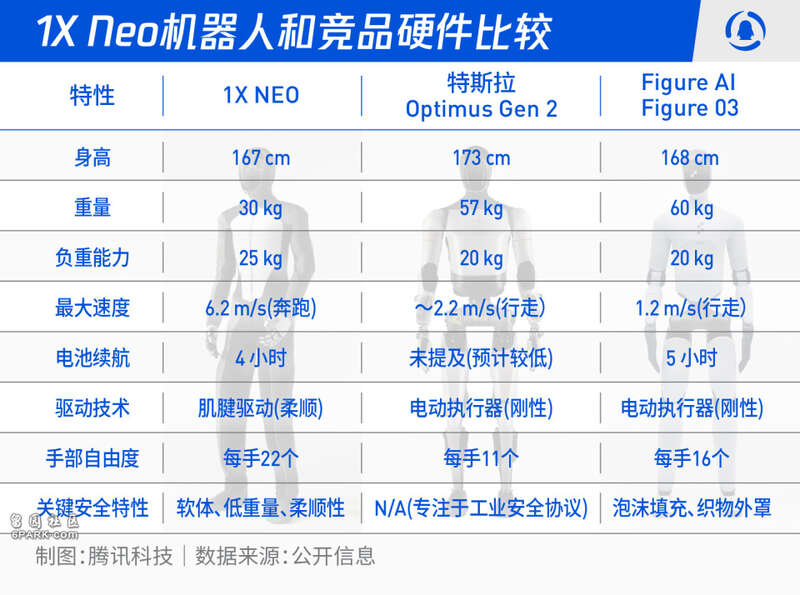

Neo身高1.68米,重约30公斤,堪称小巧灵动。根据1X官网,Neo由”肌腱驱动执行器”构成,这是一种模仿生物肌肉的执行器,由其自研的高扭矩密度的Revo1电机驱动带动。

靠着它,Neo能达到95%的反向驱动性、低惯性。这样的设计让Neo更柔顺,易于被外力移动,也更安全。运行时,它仅有22分贝的声音,和猫差不多安静。

Neo的内部硬件被一层1X自研的”可变形的3D晶格聚合物结构”包裹,以提供缓冲。最外部则覆盖着柔软且可机洗的针织外衣和鞋子。

所有这一切,都让它不像个硬邦邦的机器人,更能适应家居这种可能会和人交互的场景。

在硬件层面,Neo的每只手都有22个自由度,电池寿命为四小时,可承载最多55磅并能举升至 154 磅。其计算平台是基于强大的 NVIDIA Jetson Thor 的1X Neo Cortex,可提供 2070 FP4 TFLOPS 的AI计算能力。此外,该机器人配备了四个麦克风、三个扬声器和用于视觉的鱼眼摄像头作为接收器。

与其主要竞品相比,Neo的整体硬件水平在安全、轻柔、灵活、轻量上都优势突出。

1x官方称,它能自动化日常家务。用户可以通过点击按钮或语音命令控制 Neo,让它在家中完成任务。

目前,它有黄褐色、灰色和深棕色三种颜色可选。

价格方面,Noe 售价两万美金,折合人民币约14万。对比当下的热门产品——宇树科技售价9.9万的人形机器人G1,这个价格并不算太贵。

如果用户暂时没有预算,官方还提供每月 499 美元(约3500人民币)的租赁方式,但得至少租上六个月。

所以,机器人给我当保姆的时代真的要来了吗?

科幻进入生活,但更像是科幻喜剧“类人机器人长期以来只是科幻作品里的存在……随后成了研究领域的对象,但如今——随着 Neo 的发布——类人机器人成为了一款产品。你我都可以伸手触及的东西,”1X 的首席执行官兼创始人 Bernt Børnich 在宣布 Neo 发布的博客文章中写道。

类人机器人进入家庭如同“科幻”,其实,现状确实如此。

1x称,该机器人将在明年开始发货时具备执行基础任务的自主能力,包括开门、取物以及开关灯等功能。但当用户真的让它做具体家务的时候,就必须接受由人工远程操作者控制机器人并查看其家中情况的方式。这种比例大概是多少呢?

根据《华尔街日报》专栏作者10月29日的报道,无法完成的比例几乎是100%。他们发布了一段测试视频,几乎所有操作都需要一位技术熟练的远程操作者来控制机器人。因此,照现状来看,这台机器人更多是一个远程有人操控的管家,需要有人通过远程查看你的家来完成任务。

在视频中,Neo在没有远程操作情况下,真正能独立完成的只有三件事——从冰箱拿水、叠衣服和把东西放进洗碗柜。

但这三项任务也都是勉强才能完成,灵巧性和效率都表现地相当低。Neo叠一件衬衫用了足足两分钟,而拿瓶水居然花了一分钟。而只是把三样东西(两个杯子、一个叉子)颤巍巍的放进洗碗机就用了五分钟,而且动作相当滑稽,看着几乎要跌倒了。

这个结果其实是可以预期的,Neo的具身模型,一直都不是强项。

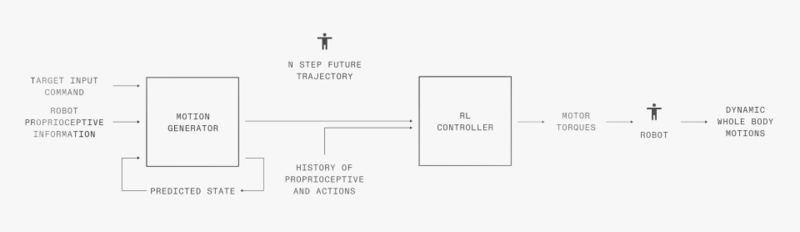

根据官方透露,Neo的模型核心由一个双层AI架构驱动。一层是Redwood AI 行动模型,是一个仅有1.6亿(0.16B)参数的VLA Transformer模型,它被用来控制Neo行动。这是个完全的端侧模型,基于其早期机器人EVE和Neo机器人在真实世界中收集的数据进行训练。

(来源:1x官网)

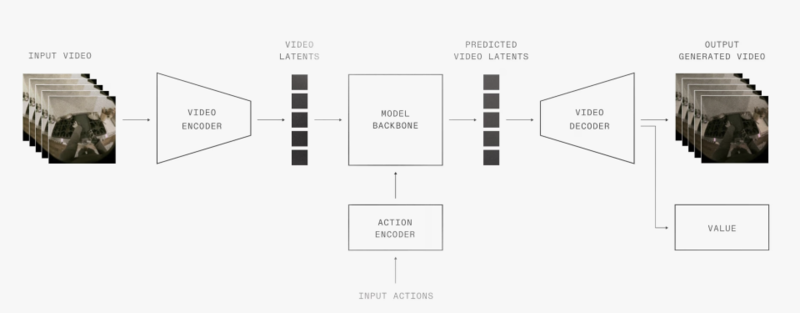

另一层则是1X World Model,一个世界模型,用于构建整体的物理预测,可以在Neo采取行动之前预测其行动的物理结果。但用户拿到的机器人上没有它,因为它绝大多数情况下只用于离线训练。它在云端训练出0.16B的小模型,然后小模型独立上岗。

(来源:1x官网)

所以,Neo本质上就是一个被0.16B离线模型驱动的机器人,当然它还内置了一个LLM,用于进行自然对话。

这么“小”的脑,确实不能对它期待太高。

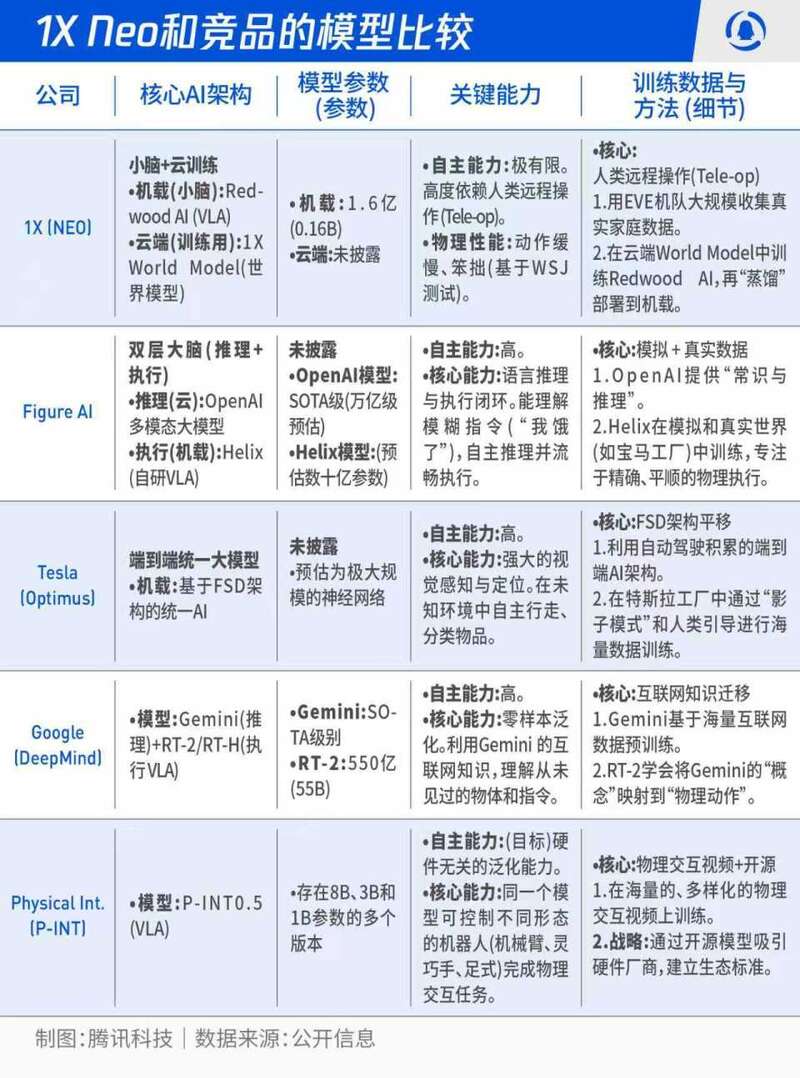

1X的模型在目前具身智能领域算得上独树一帜。Figure的逻辑是大模型下高级指令,小模型负责精确执行。Physical Intelligence相信一个统一的端到端VLA模型可以同时处理推理和动作。而1X走的是”云端大模型训练,蒸馏出超轻量端侧小模型”的路径,目标是压缩到极致,能在低成本硬件上独立运行。

因此,其VLA的大小基本是最小的,也没有添加别的推理模型。它目前的智能水平,可以说在所有具身模型中并不占优势。

但1X的核心赌注是真正的物理世界通用智能,可以通过“数据飞轮”+“云端模拟”+“模型蒸馏”的方式,被压缩到一个极小的、能高效运行在低成本硬件上的端侧模型中。

但现在还没达成,只能苦一苦消费者了——大部分能力,必须让远在美国的操作员来完成。用户可以使用一个应用程序,安排远程操作者来接管 Neo,并指定他们希望机器执行的任务。

(机器人的皮下替身)

毫无疑问,这带来了很大的隐私问题,因为你的家庭生活会在操作员的注视下一览无余。但Børnich 在WSJ采访中表示,早期用户必须接受这一“社会契约”,以便 1X 训练 Neo 的大脑。

而且为了缓解隐私焦虑,1x 保证,只有在用户允许的情况下,操作员才会接手操作。Neo 配备了 Emotive Ear Rings,就是会发光的耳朵,当被接管时,耳朵会发绿光,清晰可见。用户还可以给房间设置隐私区域,在操作员眼里,人和这些区域就是一片模糊的马赛克。

虽然做了如此多的准备,但这个产品明显是有缺陷的。基本可以算是一个半成品。而且3500人民币一个月,机器人的成本都不算,只是支付遥操专家的工资怕是都不够。这个

那1X如此风风火火的开卖,图的是什么?

别人都想进厂,为什么1X这么想进家?最近这一年,听到最多的就是机器人进厂打工的宣言。不论是Figure 03、特斯拉,还是国内各个具身智能大厂,都在积极推动这件事。

但进入家庭场景仍然非常遥远。

核心原因在于,家庭的环境远比工厂的复杂多得多,每个家庭的布置、环境、灯光、所用器具都不一样。而工厂的产线变动就很少了。在当下VLA性能受限,泛化能力极其低下的现实中,变量更少的工厂明显是更简单、更实际的选择。

即使如此,现在人形机器人的能力,想要进入工厂也需要大量的后训练调整,才有可能达到预期。成本和效率压力依然很大。因此,家庭环境,大家都是展望展望,没人真的下大功夫去做。

那为什么1x要先迎难而上,在模型仍不成熟的情况下,还要进入难度更高的家庭场景?

主要是三重因素。

第一个是公司的历史特性。1X Technologies这家公司从Børnich的老本行研发安全执行器起家,在柔性材料和柔性驱动上深耕多年,核心王牌就是安全与柔顺性。

但安全和柔顺,在工厂环境中没有那么大的优势,只有在家庭环境中最重要。因此,想要走出差异化,必须做家庭。

(Bernt Øivind Børnich 和1x早期轮式产品EVE)

第二是理念。1X是纯粹的“真实数据”派。他们相信,具身智能只能通过通用真实的数据来实现,而家庭场景可以获取非常多的真实数据。

Børnich 曾在采访中表示,“家庭提供了真实世界的背景和多样化的数据,这是人形机器人增长智能和自主性所必需的” 。而特斯拉、Figure这样局限于工业空间的机器人会“错失对人类生活细微之处的关键理解” 。

得益于1x在肌腱驱动和软体等本质安全硬件方面长达十年的研发积累,现在他们的机器人已经在物理上足够安全,能真的到家庭环境中去搜集数据了。因此,已经是时候尽快将Neo引入家庭 ,以启动数据收集飞轮了。

如果Neo获得了哪怕上万台的销量和持续使用,他们就足够创建一个独有的、家庭非结构化人类活动的数据集。这是其他数据工厂和其专注于工业领域的竞争对手无法获得的。

且不说用它们训练最强具身智能这个路径靠不靠谱,这个数据集本身就能构建起一道家庭领域强大的战略护城河。

因此,就算是499美元一个月这种赔本买卖,算起来也比纯花钱,不带来收入的数据工厂ROI更高。

第三,可能是最关键的因素,是来自于Figure的步步紧逼。Figure在10月9日发布的Figure 03),实际上已经高调地将战火烧到了1X的优势领域——家庭场景。

其官网、TIME杂志的专题报道以及CEO Brett Adcock的表态,一再强调改进工厂的目标,明确将“家庭”作为Figure 03的核心设计目标之一。

为了这个目标,Figure 03的重大升级之一就是柔性化。它用软纺织物取代了坚硬的机械外壳,并使用多密度泡沫来防止夹伤。

在各种宣传片里,Figure 03甚至还有进入家庭做保姆的实验。这种策略上的趋同非常明显,以至于在Figure 03发布后,1X的创始人Bernt Bornich在社交媒体上公开嘲讽:“模仿是最诚挚的恭维,但品味很难复制。”

这充分暴露了1X感受到的直接威胁。

不过目前,Figure 03依然太重、太硬,在安全和柔性上和1X有着不少差距。但面对一个业界最强的公司,1X必须得行动起来了。

因此,这场预售与其说是为了销量,不如说是为了在这场争夺“谁是家用机器人第一股”的叙事战中,扳回一城。

1X是在豪赌,用早期用户的隐私和信任,换取独家的家庭数据;用赔本的租赁价格,换取市场叙事的先发优势。至于这台机器人会不会在用户家吃灰?那是后话了。