罗永浩与贾国龙“杠起来”了。

9月10日,罗永浩发微博称:“好久没吃西贝了,今天下飞机跟同事吃了一顿,发现几乎全都是预制菜,还那么贵,实在太恶心了。”

9月11日,西贝餐饮集团召开媒体沟通会。创始人贾国龙表示,自己与团队复盘了一个晚上,希望弄清楚问题出在哪里。

据他介绍,9月10日,罗永浩一行5人到西贝中粮祥云小镇店用餐,共点了15道菜,总消费830元。临走时,罗永浩还对门店服务员表示“挺好”。

贾国龙对罗永浩用“恶心”来形容西贝感到不解与受伤。他认为罗永浩的行为已超出普通消费者的评价范畴,并用三个“一定”强调西贝起诉罗永浩的决心。

于此同时,西贝宣布从9月12日起,在全国所有门店上线“罗永浩菜单”,消费者可以随意点选罗永浩点过的菜,并享有两大承诺:第一,“不好吃,不要钱”,顾客可随时退单;第二,欢迎顾客随时进入后厨,参观任何一道菜的制作全过程。

罗永浩在11日下午表示将“转发送出一部iPhone17”,以“诚恳请教食品工业或化学工业领域的专家,有没有什么专业设备和方法能够检测出食品被烹饪的时间?或用什么其他方法能检测出食物是不是预制菜?”

在贾国龙将起诉罗永浩的消息下,罗永浩发微博(11日晚7点左右)表示,“好,来吧,如果不是预制菜,那就太牛逼了。能把现做的菜做得全是重新加热的味道,这肯定是高科技了。”当晚,他又将悬赏金额加码至10万元。

实际上,罗永浩所呼吁的“希望国家尽早推动立法,强制饭馆注明是否用了预制菜”已成为现实。

2024年3月21日,市场监管总局联合教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委印发《关于加强预制菜安全监管 促进产业高质量发展的通知》,首次在国家层面明确预制菜的定义和范围,对其原辅料、预加工工艺等作出清晰界定。

根据该文件,预制菜是指以一种或多种食用农产品及其制品为原料,使用或不使用调味料等辅料,不添加防腐剂,经工业化预加工(如搅拌、腌制、滚揉、成型、炒、炸、烤、煮、蒸等)制成,配以或不配以调味料包,符合产品标签标明的贮存、运输及销售条件,加热或熟制后方可食用的预包装菜肴。

文件特别指出,速冻面米食品、方便食品、盒饭、盖浇饭、馒头、糕点、肉夹馍、面包、汉堡、三明治、披萨等主食类产品不属于预制菜。此外,中央厨房模式的连锁餐饮企业自行制作并向自有门店配送的净菜、半成品、成品菜肴,应符合餐饮食品安全的法律法规和标准要求,且不纳入预制菜范围。

中国农业大学食品科学与营养工程学院教授范志红向观察者网表示,国家层面对预制菜的定义与公众普遍理解的“预制菜”存在差异。她指出,很多消费者认为“只要不是现场制作的就算预制菜”,或简单将预制菜等同于“料理包”,甚至将中央厨房统一配送的菜品也归为预制菜,这其实是一种认知偏差。

“预制”的是制作工序,是必然的产业变革,它帮助连锁餐饮企业实现快速出餐和规模化扩张。包括近期上市的绿茶餐厅、增长迅速的达美乐、和府捞面等品牌,其运营逻辑都建立在中央厨房配送的基础上。

西贝正是这一产业变革中的“排头兵”,很早就提出“中餐现代化”的理念,并将其作为核心发展战略:即运用现代技术和管理手段,在保留中餐传统美味的同时,实现标准化、规模化和高效化。

这一战略显著提升了西贝的预制能力。西贝副总裁宋宣曾在采访中透露,公司拥有三百多名研发厨师进行“拉网式”产品开发,通过技术手段减少添加剂、提升口味,并不断优化生产与冷链物流体系,以更快地将菜品送达消费者。

早在2020年,贾国龙也推出了“贾国龙功夫菜”,这个品牌一度被视为西贝高端“预制菜“的载体。而在文件的定义中,“贾国龙功夫菜”也并不属于“预制菜”的范畴。

罗永浩所批评的,实非法定意义上的预制菜,而是他个人所理解的“预制菜”——即所有非现场即时制作的菜肴。范志红教授指出,“大部分菜肴因制作流程复杂、耗时较长,为减少顾客等待,餐厅通常需提前准备半成品。消费者需认识到,‘预制菜’本身是一个中性词,不应被污名化为低质、有害的代名词。”

范教授表示,“对于部分需要较长时间、较复杂流程的菜肴来说,集中制作、提前备好半成品,能更好地实现规范工艺,严格把关,有利于提高餐饮食物的品质,保证各门店口味一致,减少顾客的抱怨,也减少因为众多门店从业者个人操作不当带来细菌性食物中毒的管控风险。只要配送时保证冷藏条件,就是安全的。”

她分析,消费者对预制菜的担忧主要源于四个方面:一是担心使用劣质原料;二是害怕添加防腐剂及其他添加剂;三是质疑食物存放过久不新鲜;四是不满商家将预制菜冒充现做菜品出售。“但实际上,越是大规模制作,越是管理严格,也越容易管控产品品质。“

此外,2024年发布的《通知》也对市场监管提出明确要求:一是严格落实主体责任,二是加强生产许可管理,三是加大监督检查力度。

针对公众关心的营养流失问题,范教授表示,“现代冷冻技术已非常成熟,尤其是液氮冷冻能极大保留食材的鲜味和营养成分。生物化学实验中常用液氮冷冻保存活性物质,效果显著,并不存在冷冻导致营养大量损失的问题。”

“这些问题其实与预制菜本身无关,而更多源于对监管缺位和商家不诚信行为的担忧。”范教授建议,餐饮行业应进一步提高透明度,“例如通过视频公开中央厨房的加工流程,或组织消费者实地参观”。

有媒体将老乡鸡作为“透明”预制的典范。去年,老乡鸡微信公众号发布《老乡鸡致消费者的视频安全公开信》回应了菜品是否为预制菜的问题,其称老乡鸡当前正餐菜品中餐厅现做占比70.6%,半预制占比27.7%,复热预制占比1.7%。老乡鸡也在门店通过不同颜色分别标识着“餐厅现做”、“半预制”、“复热预制”的产品供消费者选择。

然而,即便通过明确标识区分预制程度,能否真正平息“罗永浩们”对预制菜的争议?9月12日下午,西贝发布致顾客的一封信,并将13道菜品具体制作过程的“作业指导书”正式向全社会公布。

#罗永浩吐槽西贝预制菜#微博话题已获得超千万阅读量,反映出消费者对预制菜广泛存在的不满与疑虑。而悬赏式的舆论发酵,更是将情绪推向高潮。这场争论背后,实际是消费者知情权、行业标准与公众认知之间亟待弥合的断层。

西贝的当务之急

罗永浩和贾国龙的预制菜之争演成了连续剧,而且请全国人民连夜观看。9月12日晚,罗永浩在多个平台直播回应西贝预制菜风波;与此同时,西贝在全国各地,邀请多家媒体进入后厨直播。

这场全民围观的商业奇观,流量都很爆棚,但双方得失天差地别。

罗永浩成功将议题从一家企业的争议,升维至推动整个预制菜行业透明化和保障消费者知情权的公共讨论,应者云集,甚至直播第一次得到了90%的人支持,罗永浩为此感动落泪。

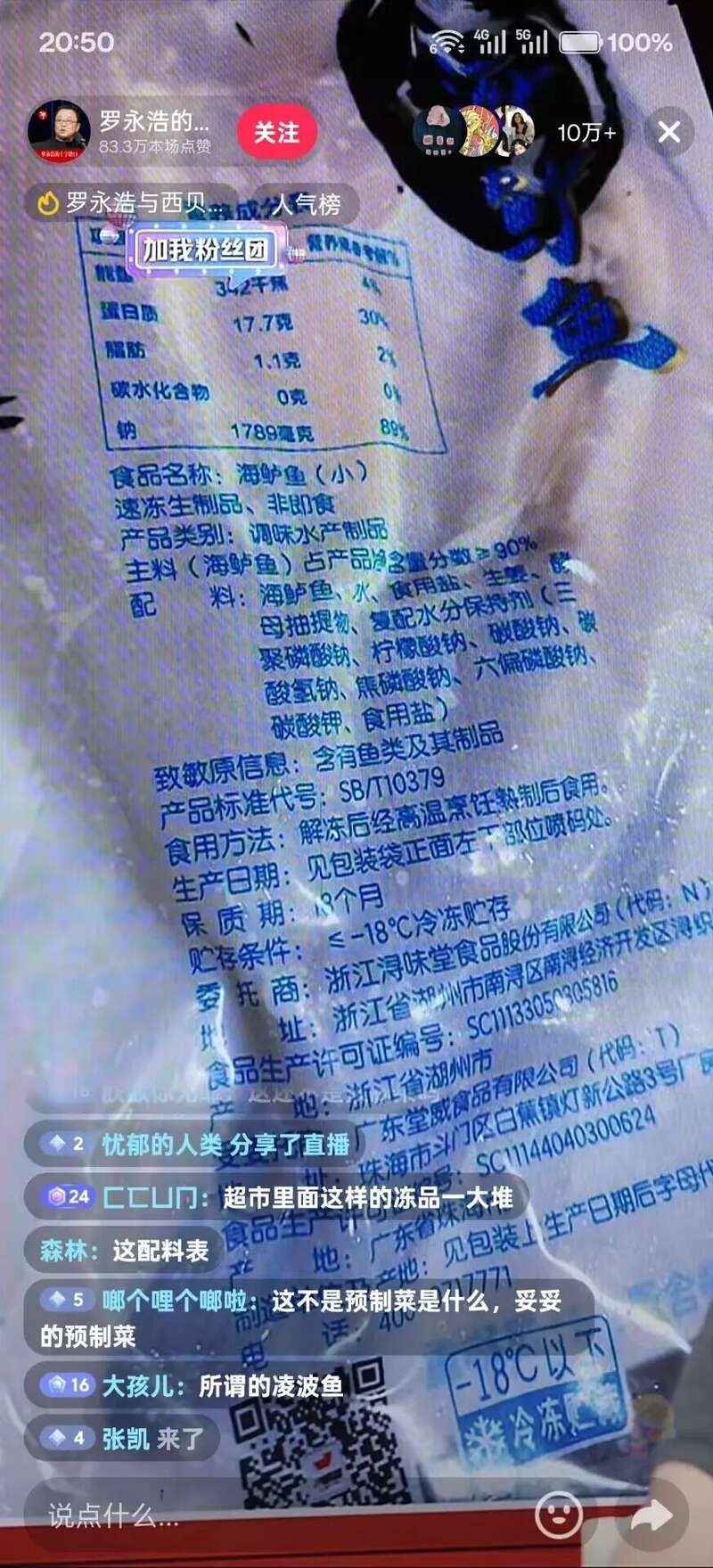

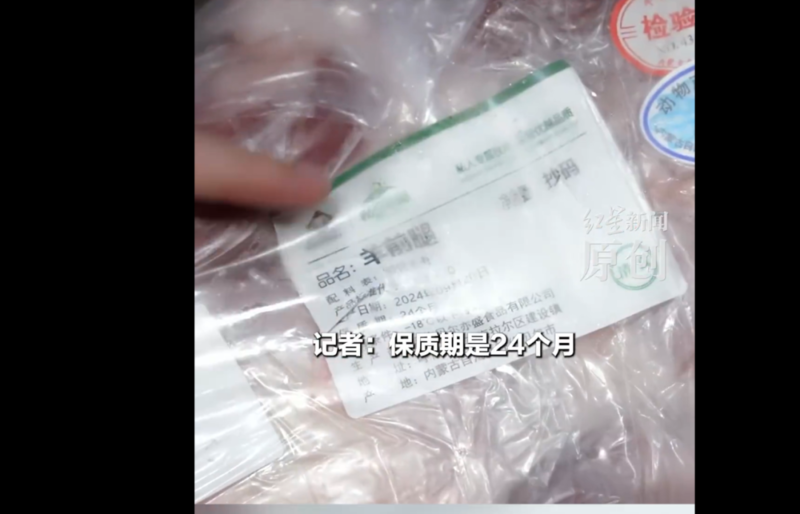

而西贝方面,虽然敢于明厨亮灶,果断推动全国后厨直播,其开放姿态和透明举措,勇气可嘉且难能可贵,但是直播过程中,被媒体发现使用大量预制品,如保质期18个月的海鲈鱼、保质期24个月的羊前腿、熟肉制品的肉夹馍肉馅,以及袋装冷冻鸡汤和西兰花等,成了很多人眼中的“大型翻车现场”。

为什么“翻车”?原因在于,贾国龙手中几乎没有掌握话题的定义权。他越是愤怒,越是危险,越是掉进对手定义的议题陷阱。

他强调”按国家规定,我们没有一道是预制菜”。在最新接受媒体的专访中,贾国龙反复强调了“预制工艺”与“预制菜”的区别。

在他看来,那些“在工厂将整道菜全部做熟,做好封装,送到门店后,用水浴、微波炉或蒸箱加热后就吃”,才是预制菜;而西贝只有预制工艺,但没有预制菜。

但他眼中的这个“规定”“定义”,还没有被消费者充分认知与广泛接受,甚至有违消费者的常识。在很多消费者眼里,那些保质期长达1年的食品,怎么不是“预制菜”?这样的“预制作”和“预制菜”有什么区别?餐饮企业的中央厨房预制和工厂生产有什么区别?直播现场层出不穷的冷冻食品,也加强了公众的判断。

9月12日上午10点,记者前往西贝大兴门店探访 图片来源:每经记者 王郁彪 摄

相比之下,罗永浩直播的主题是“不反对预制菜,推动预制菜透明化,维护消费者知情权”,将消费者认同的定义权牢牢掌握在手,成竹在胸。

同样在这场直播中,罗永浩点赞了老乡鸡。这家餐饮企业自2024年开始,就进行菜品等级公示,方便顾客选餐,分别是餐厅现做、半预制和复热预制。结果,贾国龙大战罗永浩,老乡鸡反而成了最大赢家。

抛开罗永浩与西贝的论战,回到残酷的现实,西贝该怎么办?笔者认为,当务之急是他们必须调整思路,直面消费者的质疑,深刻认识到目前预制菜的相关标准,以及西贝建立在相关标准上的“预制菜”定义,都不被消费者认同的现实。一家餐饮企业,怎么可能站到消费者的对立面呢?

行业有相关标准,但人们有朴素认知。当公道人心明显与行业标准相悖,全民共识尚未达成,作为企业,唯一可行的出路是回归让消费者接受的定义。

一方面,西贝的确可以持续澄清“预制工艺”和“预制菜”的区别,但更重要的是,学习老乡鸡等企业的做法,重新分类菜品并公示。比如把菜品细分为餐厅现做、中央厨房预制和工厂预制等。

贾国龙认为,菜品不能按预制和现做来区分,应该按一定的等级、标准来区分。那么这个等级和标准是什么?作为餐饮龙头,西贝完全可以探索一个样本。无论如何,关键还是要与消费者站在一起,赢得消费者广泛认同。

对于企业而言,预制菜不是洪水猛兽,讳言预制菜,不能坦诚面对消费者质疑,反而要教育消费者强迫消费者接受同一概念才是。从结果来看,这场争议是一场流量分配的博弈。西贝也获得了前所未有的品牌曝光。但流量并不等于品牌存量,如何将这种“负面关注”转化为“品牌认同”,是贾国龙接下来的最大挑战。在信任重建的道路上,行动的真诚比形式上的开放更重要。

西贝客流断崖式减少!贾国龙再次强调“一道预制菜都没有”,罗永浩给西贝支招

近日,“罗永浩吐槽西贝”登上热搜,也让“预制菜”的话题再度引起网友关注。

9月12日,西贝创始人、董事长贾国龙接受《中国企业家》杂志专访,他表示“我现在陷入自证清白循环”。贾国龙透露:“营业额下降,客流断崖式减少。昨天(11日)和前天(10日)所有门店加起来,日营业额分别掉了100万元,今天(12日)我估计会掉200万元到300万元。”

从目前的局面来看,双方都选择针锋相对,硬刚到底。贾国龙称,哪怕生意不做了,和罗永浩的官司一定要打。但最终结局会走向何方,仍是未知数。贾国龙表示:“我生意可以不做,但官司一定要打。这是个是非问题,谁对谁错一定要搞明白。这是我一直以来秉持的价值观。”

此前,贾国龙公开罗永浩在西贝的消费菜单

针对读者贴出的两个西贝的产品,外包装上显示“堂食袋装”“非直接提供消费者”的袋装小牛焖饭牛肉包和椒麻鸡是不是预制菜的问题,贾国龙说:“那是我们去年的一个快餐品牌,叫西贝小牛焖饭与拌面,是跟西贝中央厨房订的货。这个品牌在今年初就关了。品牌关了以后,还剩下一点尾货,非常少,内部员工消化了一部分,在外卖渠道也处理过一部分,但今年4月最后一批货卖完以后就再也没卖了。你要说它是预制菜,也说得过去。不过从今年5月开始,在西贝,也就是之前的西贝莜面村这个品牌系统中,是完全不存在预制菜的。”

谈到预制菜的定义,贾国龙表示:“就是按照国家的标准定义的。在工厂将整道菜全部做熟,做好封装,送到门店后,用水浴、微波炉或蒸箱加热后就吃,这是预制菜。”

比如说像大骨,提前炖出来,到了中午再加热出餐,这算预制菜吗?贾国龙认为,“这都是在门店完成的。门店做好,放在冰箱冷冻,吃的时候回热,它是符合标准的,第一保证品质,第二保证出餐速度。这在国家标准里并不属于预制菜,这其中有预制工艺,但不是预制菜。预制菜和预制工艺要区分开。”

在采访中,针对社会上对预制菜存在的焦虑情绪。贾国龙则表示“原来挺在意的,现在我反而更冷静了。”他认为“预制工艺不是预制菜。所有的菜都需要用到预制工艺,需要提前做,无非是在什么状态、用什么原料、工艺、调味品做。越是好的菜越要提前做,比如鱼翅、鲍鱼,得提前好几天发制,红烧肉也得提前十几个小时做。出餐效率、标准化程度越高的餐饮企业,预制程度越高。”

针对记者提出的“所以西贝有预制工艺,但是没有预制菜?”贾国龙直言:“对,可以这么说。很难说哪家餐厅没有预制工艺,做任何一道菜都需要预制。预制是提前加工、预加工,比如把毛菜预制成净菜,也是预制。”

贾国龙表示,“不能按预制和现做来区分,应该按一定的等级、标准来区分。消费者对预制菜有很多误解,觉得预制菜是洪水猛兽,是黑科技、狠活儿,有很多添加剂。其实很多预制菜反而一点添加剂都不用,尤其防腐剂,直接通过零下18度冷冻,冷冻锁鲜是最好的技术。食物逐渐工业化、标准化,一定是趋势,但工业化、标准化也分等级,与用什么材料、工艺,加什么调味品,有什么储存条件都有关系。它是一门科学。”

贾国龙说:“我对接下来的发声不寄任何希望。真正的声量,是在门店,一桌一桌的顾客来了,我们做好准备,让他们体验好。还有,我们是不是真的有问题?有错就改正,顾客没吃热乎,我们就往热乎做、往热乎上。”

13日,罗永浩最新一条博文对西贝给出了建议:堂食不做预制菜,或者标明是预制菜。