在这个世界上,有些东西看似再普通不过,比如一枚鸡蛋。但要是把眼光放到不同国家,你会发现,这枚小小的鸡蛋,竟能折射出天差地别的社会结构和生活逻辑。

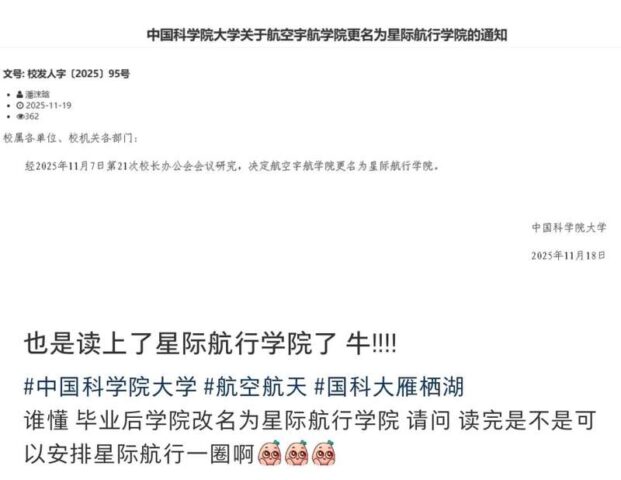

最新的一份数据里,瑞士12个鸡蛋要价6.77美元,而南非只需要1.71美元。这之间的差距,足足有四倍。鸡蛋这种全世界最普遍的食材,却能摆出这样的“价格地图”,背后说的并不是单纯的生产成本,而是国家的经济体系、农业形态、消费习惯,甚至是文化心理。

瑞士为什么最贵?原因并不复杂。高福利国家的人力成本、土地成本本就高企。农场主支付的工资、农地租金、环保投入,全都摊在了鸡蛋上。再加上瑞士人追求品质与安全,一颗鸡蛋几乎带着“奢侈品”的属性。新西兰也差不多,严格的动物福利、完善的监管,让鸡蛋本来就难以便宜。

而在农业大国,比如中国、南非,情况就完全不同。土地资源丰富,饲料供应稳定,劳动力成本相对低,鸡蛋价格自然亲民。中国的情况尤为典型:产业链高度规模化,从饲料厂到养殖基地,从批发市场到冷链运输,环环相扣,再加上政府对农业的扶持政策,鸡蛋能稳定供应市场。结果是,我们的鸡蛋价格在全球排名倒数第四。

这背后有两层意味。一方面这是消费者的福气。鸡蛋价格始终低位运行,不论是城市超市还是乡镇集市,它永远是餐桌上最不必担心“吃不起”的食材。另一方面,这也说明,中国的鸡蛋产业“卷”得厉害。低价竞争几乎是生存的唯一方式,利润被压缩到极致。对消费者是实惠,对产业未来却可能是一种隐忧。

如果只看价格,中国和南非差不多。但更有意思的是,日本。这个发达国家的鸡蛋价格排行世界倒数第三,居然和中国几乎持平:12个鸡蛋大约1.81美元,比英国、德国、韩国都要便宜得多,只比中国和南非略高一些。

要知道日本并不是农业资源丰富的国家。国土面积有限,耕地稀缺,饲料大量依赖进口,理论上鸡蛋价格应该不低。但日本却能做到“既便宜又安全”,这是他们农业体系的独特之处。

日本人有一个特殊的饮食文化——爱生吃鸡蛋。最常见的就是“玉子拌饭”,把生鸡蛋直接打在米饭上,再淋一点酱油,搅拌一下就是一顿快手早餐。寿喜烧、火锅蘸料里,也少不了生鸡蛋。如果没有极其严格的安全把关,这种吃法简直就是冒险。

为了让国民安心地把鸡蛋打进碗里,日本的养鸡场付出了极高的成本。几乎所有母鸡都要接种沙门氏菌的疫苗;鸡蛋在出厂前,还要经过多达25道沙门氏菌检测程序。只有层层检验,才保证鸡蛋在赏味期限内可以放心生吃。过了这个期限,鸡蛋依旧能通过加热烹饪确保安全。

这意味着,日本的鸡蛋必须同时满足两个条件:低价和高标准。这在全球范围内,几乎独一份。

如果放到中国市场,要买到同样能生吃的鸡蛋,往往要花2~3元一个,比如“黄天鹅”这样的高端品牌。它们的蛋黄色泽鲜亮,口感没有腥味,被称作“鸡蛋界的爱马仕”,还拿到过多轮融资。

可营养成分与普通鸡蛋并无本质差别。对于大多数人来说,那样的鸡蛋更多是一种“身份标签”。但在日本,几乎所有超市里的鸡蛋都具备这样的标准,却依旧能维持低价。

这其中,政府的角色不可忽视。日本早就建立了配合饲料价格稳定制度,一旦国际谷物价格大涨,政府会补贴一部分,帮养殖户扛过去。检疫和疫苗投入,也有财政支持。再加上农业共济保险制度,一旦禽流感或自然灾害导致损失,养殖户能得到补偿,不至于倾家荡产。

另一方面,政府和农协(JA)会调控市场流通。鸡蛋过剩时,组织收购;供应紧张时,再投放市场。这样就避免了价格大起大落。自动化的生产线减少了人工成本,严格的制度保证了食品安全,补助政策托住了底线。多重作用叠加,日本的鸡蛋才成了“既能生吃,又能便宜”的少见案例。

把韩国拉进来一比,差距就明显了。韩国的鸡蛋价格在3.37美元,是日本的两倍。两国地理条件差不多,同样依赖进口饲料。但因为缺少日本那种系统性的补助和调控,韩国的养殖成本高企,最后就反映在了售价上。对于普通家庭来说,鸡蛋不再是轻松的日常,而成了一笔不小的负担。这意味着,同样的收入水平下,韩国家庭在日常食材上的负担其实比日本更重。

所以,当中国人感慨鸡蛋价格“卷”得便宜时,日本人也在享受着另一种难得的“便宜”——一种把高标准食品安全和低成本供应结合起来的日常幸福。

鸡蛋或许只是餐桌上的小事,但它映照出的却是国家的缩影。瑞士人愿意为品质买单,中国人用规模化换取低价,日本人则靠制度和科技压下成本。下次在早餐桌前敲开一枚鸡蛋时,不妨想一想:这枚普通的圆润外壳里藏着的,其实是一个国家的运行逻辑。你怎么看?